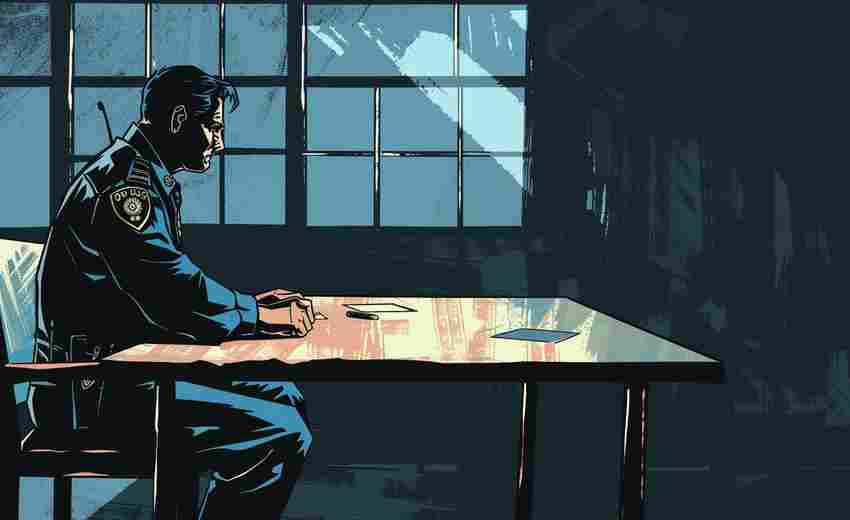

1. 分析犯罪动机

动机识别:首先需要识别犯罪的直接动因,如金钱、复仇、性、权力欲或心理失衡等。

心理状态评估:考虑犯罪时的心理状态,包括情绪激动、精神疾病或药物影响。

2. 犯罪现场分析

物质痕迹与心理痕迹:通过犯罪现场留下的物质痕迹(如指纹、工具痕迹)推断犯罪者的心理痕迹,即其行为背后的心理动机和习惯。

行为模式:分析犯罪行为的特定模式,如入侵路径、物品选择、受害者互动,这些都能揭示犯罪者的性格特征和心理状态。

3. 系列犯罪中的“犯罪惯技”

行为一致性:惯犯往往有固定的行为模式,分析这些模式有助于识别犯罪者。

动力定型:研究犯罪者是否在重复使用特定技巧或策略,这可能反映其心理稳定性和习惯。

4. 心理测量与测试

个性与认知测试:通过心理测试评估犯罪者的个性特征、认知能力和潜在的心理问题。

项目性心理测试:特别设计的测试来揭示犯罪者的特定心理特征和动机。

5. 案例分析

深入研究过往案例:分析相似案件,寻找行为和心理模式的共性。

个人背景调查:犯罪者的成长环境、经历和人际关系可能影响其犯罪行为。

6. 实验研究与模拟

实验设计:在控制环境中模拟某些情境,观察个体反应,间接了解犯罪心理。

情境分析:通过模拟犯罪情境,研究特定刺激对潜在犯罪者心理的影响。

7. 问卷调查与访谈

收集第一手资料:通过问卷和直接访谈(如果可能的话),深入了解犯罪者的思维过程。

行为证据分析:结合犯罪者的自述和行为证据,综合分析其心理状态。

8. 理论与实践结合

理论指导:运用犯罪心理学理论,如犯罪生物学派、社会学派的理论,来解释犯罪行为。

实际应用:将分析结果应用于犯罪预防、侦查和罪犯改造中。

9. 综合分析

多维度考量:结合犯罪者的生理、心理、社会环境等多方面因素,进行综合分析。

持续更新:随着新证据的出现,不断调整和深化分析。

犯罪心理分析需要跨学科知识,包括心理学、社会学、法律学等,以及对人类行为的深刻理解。每个案件都是独特的,因此分析过程需要灵活且细致,以确保尽可能准确地理解犯罪者的心理动态。

推荐文章

一本专业与社会需求的关系是什么

2024-12-02机械设计专业的计算软件

2024-12-17选择非热门专业的生存之道

2024-12-18高考志愿:女生能否报考体育专业

2024-11-29周冬雨高考(周冬雨高考成绩286怎么上的北影)

2024-02-11重庆高考排名(重庆市高考排名和对应高校)

2024-02-26如何提升作文的语言表达能力

2024-12-02什么是翻译专业

2025-01-17大学期间如何提高科研能力

2025-01-05如何有效进行专业选择的研究

2024-11-01