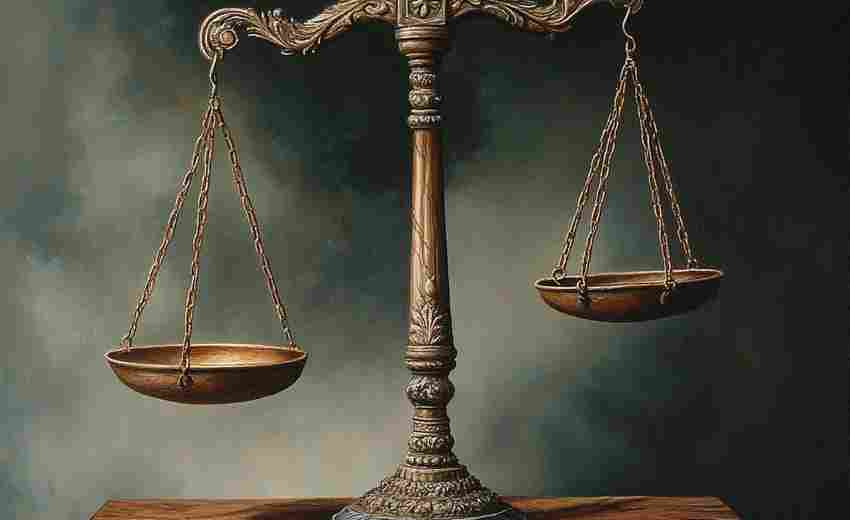

高考分数线与招生人数之间存在着密切的关系,这种关系体现在多个层面上,影响着考生的志愿填报和录取结果。以下是几个关键点来阐述这种关系:

1. 招生人数与录取线的直接关系:招生人数的增减直接影响录取线的高低。当一所高校在某个地区的招生名额增加时,由于录取范围扩大,录取线可能会下降。反之,如果招生人数减少,竞争加剧,录取线通常会上升。这是因为录取线是基于报考该学校考生的分数从高到低排序,直到招满为止的最后一名考生的分数。

2. 批次线的划定:高考批次线(省控线)的确定考虑了招生计划。省份会根据招生计划人数和考生的整体表现,按一定比例(如1.1至1.2倍)划定各批次的最低投档分数,这意味着招生计划多的批次,其对应的最低分数线可能会相对较低。

3. 专业录取线与学校线:在专业层面,招生人数较少的专业往往录取线更高,因为竞争更集中。例如,热门学校的冷门专业可能录取线接近学校线,而热门专业由于招生名额有限,录取线会显著提高。

4. 市场供需原理:在理论上,僧多粥少(招生人数少于报考人数)会导致分数线升高,但如果考生因担心录取风险而不敢报考,可能会出现招生未满的情况,此时分数线可能不会如预期般上升。

5. 信息透明度的影响:随着信息透明度的提高,考生和家长对招生人数和录取趋势的了解更加深入,这减少了因信息不对称导致的博弈空间,使得招生人数对分数线的影响更加直接和可预测。

6. 省际差异:高考录取分数线是基于各省的考生排名和招生计划来确定的,因此即使某些省份的考生人数减少,如果招生计划保持不变或减少不多,本科录取分数线可能不会明显下降,因为录取主要依据的是排位而非绝对人数。

招生人数是决定高考分数线的重要因素之一,但并非唯一因素,考生的整体表现、招生计划、报考策略以及信息的透明度共同作用,决定了最终的录取分数线。

推荐文章

志愿填报中的顺序志愿是什么意思

2025-01-29大专院校的课程实践教学模式

2024-12-21单招志愿填报的注意事项有哪些

2025-02-12如何根据位次预测自己的录取概率

2024-10-21国戏中的表演艺术与观众互动

2024-12-20提前批的复读生有哪些选择

2025-01-26新闻传播学的职业发展前景如何

2025-01-30热门专业和冷门专业的选择策略

2025-02-22潇湘高考app官网_潇湘高考app官网入口

2024-01-28选择专业时,如何考虑社会需求

2024-11-17