1. 个人选择与兴趣:性别不应成为限制个人选择的因素。正如2014年的知乎回答指出,填报志愿应基于个人意愿、长处等,而非性别。学生应该根据自己的兴趣和职业规划来选择专业,而不是被性别刻板印象所束缚。

2. 专业偏好与社会期待:尽管理论上性别与成绩无直接关联,社会文化和家庭教育可能会影响学生的兴趣和选择。例如,女性可能在某些传统上认为“女性化”的领域如教育、护理中更受欢迎,而男性则可能更多地被鼓励进入工程、计算机科学等领域。这种趋势正在逐渐改变,越来越多的女性进入STEM(科学、技术、工程和数学)领域,而男性在教育和护理等领域的参与度也在提升。

3. 专业录取的特殊要求:在某些特定专业,如军事、体育或某些工种,可能会有明确的性别要求,但这属于少数情况。大多数专业对性别没有硬性规定。

4. 性别差异的录取影响:研究显示,高考制度本身可能影响性别比例,考后知分填报制度可能提高女性的高校录取率,这可能与女性在风险偏好上的差异有关,她们在知道分数后可能做出更保守但成功率更高的选择。

5. 社会与家庭因素:家庭背景、文化观念和社会期望也会影响性别在志愿填报中的作用。家庭可能会根据性别对孩子的未来职业有不同期待,这可能间接影响志愿选择。随着性别平等观念的普及,这种影响在减弱。

6. 就业市场考量:虽然专业选择不应仅基于性别,但学生和家长可能会考虑未来就业市场的性别偏见。某些行业或职位可能对性别有不成文的偏好,但这不是绝对的,且这种现象在进步的社会环境中逐渐减少。

7. 心理与社会支持:性别可能影响学生在特定学科的心理准备和社会支持。例如,女性在STEM领域可能需要额外的支持网络,而男性在非传统领域也可能面临类似挑战。

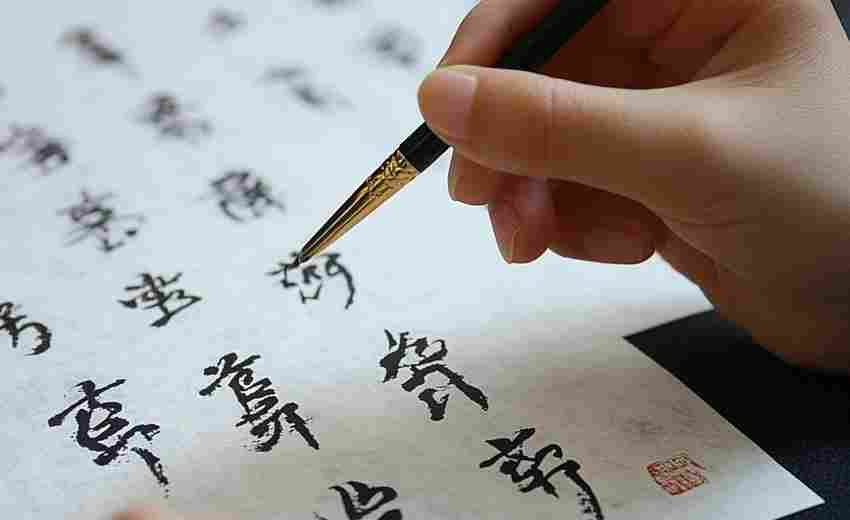

性别在高考志愿填报中的影响是复杂且间接的,主要通过社会文化、个人偏好、家庭期望以及特定专业的实际要求来体现。重要的是,每位考生都应基于个人兴趣、能力及职业规划来做出选择,而不应受限于性别标签。教育公平和社会进步的目标是消除这些潜在的性别差异,确保每位学生都能根据自己的潜力和梦想选择未来道路。

推荐文章

专业选择中的性格匹配测试

2025-02-08如何评估自己是否适合复读

2025-01-13专业选择中如何评估就业形势

2025-01-07理科生的职业规划应如何制定

2024-10-30军人子女是否享有专项计划录取名额

2024-12-04大学转专业的条件和流程

2025-02-10什么是行业认证专业,如何选择

2025-02-22如何利用大数据选择高考志愿

2024-12-17选择志愿时如何考虑地域因素

2025-01-09社会学专业的实践领域有哪些

2025-02-14