一、教育资源分配的“马太效应”

1. 优质教育资源集中

经济发达地区(如北京、上海)拥有更多顶尖高校和优质中学,这些地区的生均教育经费投入远高于中西部省份。例如,北京集中了全国约四分之一的985高校,本地高校在招生时对本省考生名额倾斜显著(如复旦大学在上海的本地招生比例曾高达65%)。

竞争逻辑:教育资源丰富的地区通过本地高校的招生倾斜,形成“自我强化”效应,进一步加剧区域间录取率的差距。

2. 基础教育投入差异

东部省份的师资力量、教学设施等优势直接反映在考生成绩上。例如,江苏、浙江等地的中学普遍采用高强度教学模式(如衡水模式),而中西部农村地区则面临教育资源匮乏的问题。

二、招生名额分配的“市场化逻辑”

1. 高校招生策略的“赚钱”与“赚分”平衡

竞争逻辑:高校通过优化招生结构实现“分数最大化”,导致经济发达或地理位置邻近省份的录取机会更高。

2. 政策倾斜与区域平衡

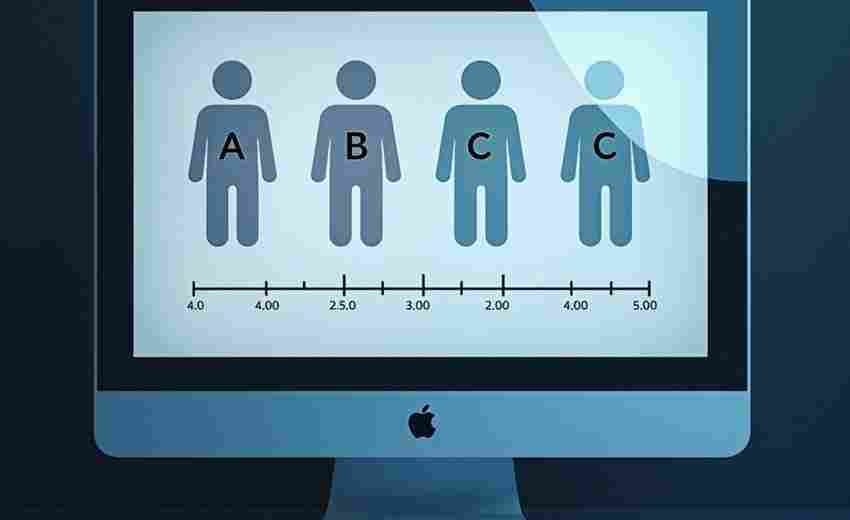

三、考生基数与竞争烈度的“分母效应”

1. 考生数量与录取率的反向关系

考生数量多的省份(如河南130万考生)面临“僧多粥少”的局面,即使分数较高,录取率仍可能低于考生较少的省份。例如,河南的一本录取率(7.8%)仅为北京(30.5%)的四分之一。

竞争逻辑:考生基数大导致“内卷”加剧,分数线因竞争激烈而水涨船高。

2. 复读生比例的影响

高竞争省份(如河南、河北)复读生占比超过20%,进一步推高分数线并挤压应届生空间。

四、地理与政策的“壁垒效应”

1. 地理位置与招生辐射范围

高校倾向于在周边800公里内的省份投放更多名额,形成区域化招生网络。例如,东北地区高校对华北、西北的招生倾斜,而华南地区则因远离高校密集区处于劣势。

竞争逻辑:地理位置决定了考生获取优质教育资源的便利性,形成“近水楼台”效应。

2. 自主命题与分数不可比性

北京、上海等地通过自主命题避免与其他省份直接对比分数线,掩盖了录取率差异(如2002年后北京不再与其他省共用试卷)。

竞争逻辑:行政手段降低横向比较的透明度,减少舆论压力。

五、社会经济与教育投入的“循环机制”

1. 经济水平影响教育投入

发达地区通过高教育投入提升考生素质,形成“高投入—高分数—高录取率”的循环。例如,上海生均教育经费是贵州的3倍,其考生在综合素质评价中更具优势。

2. 户籍与升学移民的博弈

部分家庭通过购房、工作调动等方式将子女户籍迁至录取率高的省份(如天津、海南),但这种“高考移民”加剧了本地考生的竞争压力。

差异化的公平悖论

各省分数线差异本质上是教育资源分配、招生政策、人口结构与经济水平共同作用的产物。尽管国家通过专项计划试图缩小差距,但短期内难以改变“强者愈强”的竞争逻辑。例如,北京、上海凭借资源优势维持高录取率,而河南、广东等地则因“人口红利”反成“教育洼地”。这种差异既是市场选择的结果,也反映了区域发展不平衡的深层矛盾。

推荐文章

如何通过午餐调节血糖水平保持考试专注力

2025-04-04高考复读大班制与小班制哪种更适合自己

2025-04-11各省的录取批次是如何划分的

2025-01-09高考 估分(高考估分选大学 在线)

2023-11-23贵州大学公共管理专业的社会影响力如何

2024-11-18地理中的气候类型如何划分

2024-10-19师范类专业与其他专业的区别

2024-12-06避开内卷610分考生如何借冷门专业锁定优质资源

2025-04-05如何进行有效的自我评价与调整

2024-12-17广州白云学院的护理专业与其他院校相比有什么优势

2025-02-19