不同省份高考分数线的差异与教育资源分配之间存在复杂且多维的关联性。这种差异不仅是教育公平问题的焦点,也反映了区域经济发展、政策导向及高校布局等多重因素的相互作用。以下是具体分析:

一、教育资源分配直接影响学生竞争力

1. 师资与设施的地域差异

发达地区(如北京、上海)拥有更优质的师资力量和现代化教育设施,学生更容易获得高质量教育,从而在高考中表现更优。相比之下,中西部及农村地区教育资源匮乏,学生竞争力较弱,但分数线却因名额限制而被迫提高。例如,河南考生需达到更高分数才能进入一本院校,而京津沪学生分数线相对较低。

2. 城乡教育资源差距

城市学生普遍享有更多课外辅导、文化活动和数字化教育资源(如在线课程、智能学习工具),而农村地区学生依赖传统教学模式,缺乏补充学习机会。这种差距导致农村学生在高考中处于劣势,加剧了分数线差异。

二、高校招生名额分配机制的核心作用

1. 本地化招生倾向

地方高校(尤其省属院校)依赖地方财政支持,倾向于向本地投放更多招生名额。例如,青海大学本地招生比例高达68%,显著推高青海的211录取率,但其985录取率因依赖全国性高校而回归正常水平。类似现象在京津沪尤为明显,三市211录取率是广东、广西的4倍以上。

2. 经济与政策的双重驱动

3. 物理距离与高校布局

高校倾向于在周边省份投放更多名额,形成“就近招生”效应。例如,东北地区受益于北京、辽宁等地高校的辐射,而华中、华南因远离高教中心录取难度更大。

三、考生数量与资源匹配失衡

1. 人口大省的困境

河南、山东等考生大省因本地高校资源不足(河南仅2所211高校),导致录取率低而分数线高。例如,河南理科二本线为405分,高于京津沪的本科线。

2. 复读生加剧竞争

2025年预计复读生占比超1/3,进一步推高分数线,而教育资源不足地区的学生面临更大压力。

四、政策调整与改革尝试

1. 取消一本二本划分

部分地区试行合并本科批次,但优质高校的竞争本质未变,分数线差异仍显著。

2. 公平性改革的局限

中国政法大学曾尝试按人口比例分配名额,但因地方压力和生源质量担忧未能推广,反映资源分配的深层矛盾。

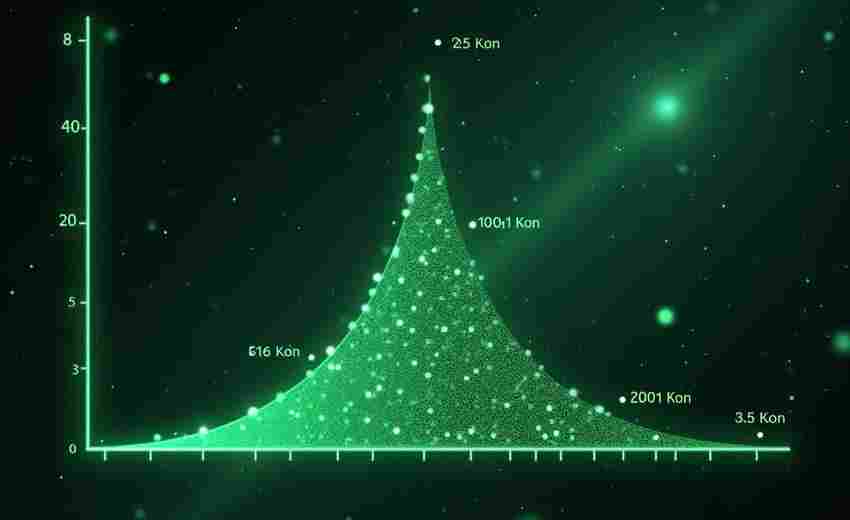

五、典型案例分析

| 省份 | 教育资源特征 | 分数线表现(2025预测) | 录取率对比 |

||-|-|--|

| 北京 | 高校密集,财政投入高 | 本科线440分,特招线530分 | 211录取率全国最高 |

| 河南 | 考生超百万,本地高校稀缺 | 理科二本405分,文科436分 | 一本录取率仅12% |

| 青海 | 本地高校倾斜,专项计划支持 | 理科二本325分 | 211录取率受益本地化 |

| 广东 | 经济强省但高教资源不足 | 物理本科线450分 | 211录取率倒数 |

教育资源分配不均衡是高考分数线差异的核心原因,涉及经济、政策、地理等多重因素。尽管政策试图缩小差距(如专项计划、数字化教育推广),但短期内难以根本改变。未来需通过加大中西部教育投入、优化高校名额分配机制、推动跨区域资源流动等措施,逐步实现教育公平。

推荐文章

高考志愿填报时应该考虑的经济因素

2025-01-10选冷门专业的利与弊

2025-01-25学校如何处理高考成绩屏蔽

2024-12-06浙江省艺术大学美术学专业的核心课程有哪些

2024-12-03中职生如何进行职业规划

2025-01-05如何分析韶大历年分数线变化

2025-02-07吉林专科招生的特殊政策有哪些

2025-01-22调剂是否能增加录取机会

2025-02-05高考生如何提前准备通信工程专业的电路分析课程

2025-06-21