以下是结合实习经验与高考志愿填报的10个关键问题解析,涵盖自我认知、专业选择与填报策略,助你科学规划未来路径:

1. 如何将实习经验转化为专业选择依据?

实习经历能帮生更直观地了解职业场景和岗位需求。例如,通过分析实习岗位的工作内容、所需技能(如编程、沟通能力、团队协作等),可明确自身兴趣与能力的匹配方向。建议总结实习中收获的核心技能(如数据分析、项目管理),并对比目标专业课程设置和培养目标,筛选符合职业规划的选项。

2. 实习中发现对某领域不感兴趣,如何调整志愿方向?

若实习中发现自己对某一领域缺乏热情,需及时调整策略。例如,原本计划报考医学但实习中发现不适应临床环境,可转向公共卫生或生物医学工程等交叉学科。通过兴趣测评工具(如霍兰德职业测试)重新定位兴趣类型,结合实习中的能力短板,选择更契合的专业。

3. 如何通过实习缩小专业选择范围?

实习中接触的实际工作场景可帮助筛选专业方向。例如:

需结合实习单位的行业地位及岗位含金量综合判断。

4. 如何避免因专业名称误解而误报志愿?

部分专业名称易引发歧义,例如:

建议通过查阅高校招生章程、培养方案及实习中接触的行业人士反馈,明确专业内涵。

5. 实习中发现热门专业不适合自己,如何应对?

若实习中意识到热门专业(如计算机、金融)与自身能力或兴趣不匹配,可采取以下策略:

6. 如何利用实习经验优化“冲稳保”志愿梯度?

根据实习中评估的自身能力,合理分配志愿层次:

7. 实习经历对综合评价招生或专项计划有何帮助?

部分高校在综合评价招生中重视实践经历。例如:

需提前整理实习成果(如项目报告、推荐信),并在申请材料中突出展示。

8. 如何规避志愿填报中的退档风险?

退档主因包括不服从调剂、身体条件不符、单科成绩不足等。对策:

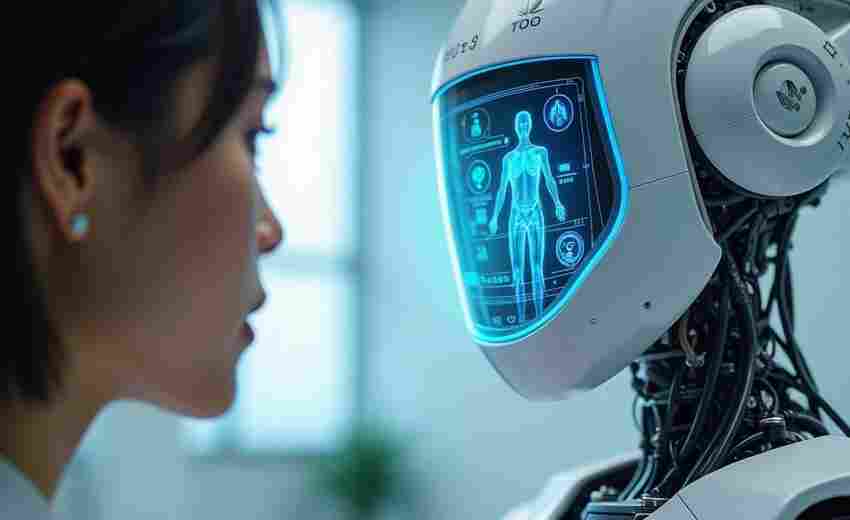

9. 实习中接触的行业趋势如何影响专业选择?

例如:

需结合实习单位的行业前瞻报告及国家战略(如“双一流”学科布局)综合判断。

10. 填报志愿时,城市、院校、专业如何排序?

建议动态权衡:

总结与建议

1. 充分利用实习反馈:将实践经验转化为专业选择的核心依据;

2. 多维信息整合:结合招生政策、行业趋势、个人能力制定策略;

3. 规避常见误区:如盲目跟风热门、忽视调剂风险等。

如需进一步细化方案,可参考教育部“阳光高考平台”或各省招生考试机构发布的权威指南。

推荐文章

新高考背景下如何构建兴趣与现实双赢的志愿方案

2025-03-23大专专业选择如何影响职业发展

2025-02-02志愿填报中,家长意见的重要性如何

2024-12-19什么是敏捷开发方法

2025-02-21海外留学热门专业推荐

2024-11-29海南高校的就业率如何

2024-12-28高考论述题:如何结合克里奇定理优化企业决策流程

2025-03-25高考调剂后转专业的时间节点和条件有哪些

2025-03-10医学研究数据审查规范高考简答题设计

2025-04-20高考成绩查询结果的解读方法

2024-12-23