1977年恢复高考是中国教育史上的重大转折点,其考生年龄分布的复杂性深刻反映了特殊历史背景下的社会现实。以下是基于年龄分布视角的历史背景分析:

一、年龄跨度大:跨越十余年的教育断层

1977年高考考生年龄跨度极大,从15岁的应届高中生到30岁的已婚青年均有参与。这一现象源于“文化大革命”对教育系统的长期破坏:

二、考生构成:被耽误的一代与新生力量的交汇

考生群体呈现出“老少同堂”的独特景象:

1. 大龄考生:多数考生为“老三届”(1966-1968届初高中毕业生),他们在“上山下乡”中度过青春,通过高考寻求命运转变。例如,导演张艺谋(27岁)、画家罗中立(29岁)均以“高龄”考入大学。

2. 应届生与低龄考生:部分成绩优异的15-18岁应届生(如15岁的曾国柱)也参与竞争,但因备考时间仓促,录取比例极低。

3. 特殊群体:复员军人、民办教师等群体通过政策倾斜获得机会,如医学院校优先录取赤脚医生。

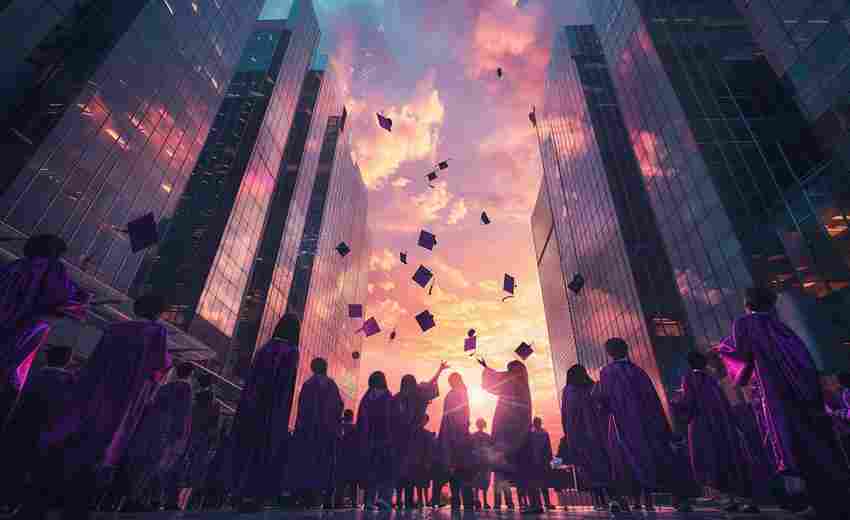

三、社会意义:公平竞争与阶层流动的重启

四、历史影响:代际差异与人才储备

1977年高考的年龄分布不仅是教育断层的历史缩影,更是社会变革的缩影。它通过打破年龄和出身限制,重启了阶层流动的通道,为改革开放奠定了人才基础,其影响至今仍在延续。

推荐文章

医学类专业高考热度解析:五年位次变化与就业关联度

2025-03-15提前批的复读生有哪些选择

2025-01-26武警大学的校友资源如何

2025-02-06新高考选科要求:报考公共管理专业需要哪些学科基础

2025-04-022025年吉林高考志愿填报难度增加应如何科学规划

2025-03-31高考志愿填报十大认知误区与权威解答

2025-04-11高考志愿填报策略如何影响升学率

2025-05-02文化艺术管理专业的课程设置是怎样的

2024-12-28企业管理专业的实用课程

2025-02-08如何进行有效的素材积累

2024-11-07