大数据分析在高考备考中的应用正逐渐改变传统教育模式,但其技术边界与问题也引发广泛讨论。以下是其核心应用场景与潜在边界的综合分析:

一、应用场景及价值

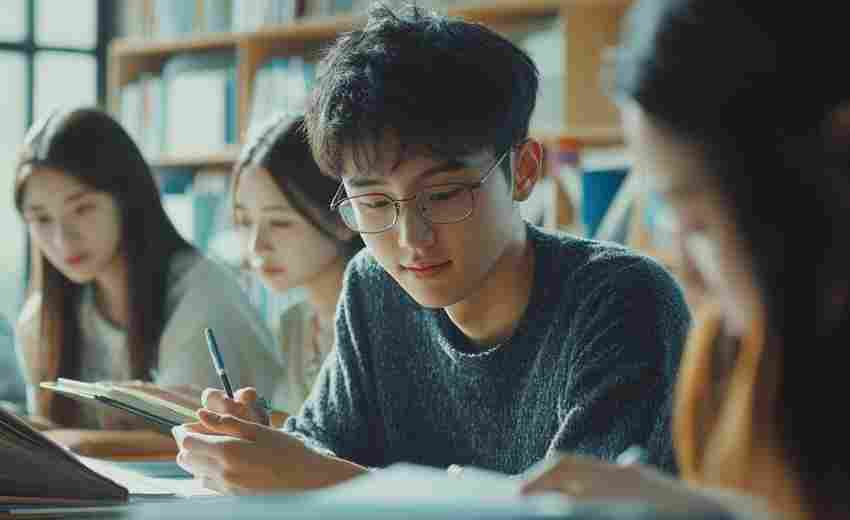

1. 个性化学习路径优化

通过分析学生的错题数据(如数学错题归因)、知识掌握进度与学习行为特征,AI可生成动态复习方案。例如,机器学习算法能识别高频错误类型(如概率统计题的阅读障碍),推荐针对性练习题,并通过自适应难度调整系统提升训练效率。

2. 考试趋势预测与考点分析

结合历年真题大数据(如全国卷数学考点关联性分析),系统可预测命题方向。例如,2016年高考数学分析显示,代数、函数导数等模块持续占据分值高位,而2025年预测显示跨学科情境题(如人口增长模型)可能成为压轴题趋势。

3. 智能评估与反馈系统

自动化评卷技术已应用于客观题评分,AI还能辅助作文评估(如自然语言处理分析逻辑结构与语言规范性)。实时监测学生学习状态(如虹科Domo工具跟踪复习效果),提供即时反馈以调整策略。

4. 志愿填报与资源匹配

大数据可视化工具(如Domo BI)整合历年录取分数线、高校招生计划及区域教育资源分布,生成志愿推荐模型。例如,分析华南地区高校缩招对投档线的影响,帮生优化选择。

二、技术边界与挑战

1. 数据隐私与安全风险

考生个人信息(如成绩、学习行为)的采集需严格遵循隐私保护法规。部分系统因数据脱敏不彻底导致信息泄露案例,凸显数据治理的迫切性。

2. 算法偏见与样本偏差

大数据分析依赖样本代表性,若数据源存在偏差(如公民科学家的生物多样性数据仅覆盖特定区域),可能导致预测失真。AI模型可能放大教育资源不均衡(如偏远地区数据缺失影响推荐公平性)。

3. 过度依赖技术的教育异化

过度强调数据驱动可能忽视非量化能力(如创造力与批判性思维)。例如,数学备考中“步骤规范化”训练虽提升得分率,但可能抑制解题灵活性。

4. 技术普及与资源鸿沟

智能系统的部署依赖硬件设施与师资培训,经济欠发达地区可能因技术滞后加剧教育不平等。例如,2024年部分考场升级AI巡考系统,而其他地区仍依赖传统监考。

三、未来发展的平衡路径

1. 构建框架

需制定教育数据使用规范(如《个人信息保护法》延伸至教育场景),明确数据所有权与算法透明度要求。

2. 人机协同教学模式

教师应主导教育决策,技术作为辅助工具。例如,AI提供错题分析后,教师结合学生心理状态设计分层教学方案。

3. 技术普惠性推进

通过云端资源共享(如智能E答系统覆盖偏远地区)与政策扶持,缩小区域技术差距,确保教育公平。

大数据分析为高考备考带来精准化与效率提升,但其应用需在技术创新与教育本质间寻求平衡。未来,通过完善数据治理、强化人本教育理念,方能实现技术赋能与教育公平的双重目标。

推荐文章

湖滨中学如何支持学科竞赛

2024-12-30重庆的政策支持有哪些

2025-02-19从屏蔽到超越:高考后自我提升与长期人生规划的衔接

2025-03-27高考志愿填报中的专业限制有哪些

2025-01-21学长学姐的经验如何借鉴

2024-12-12数字技术对高考传统文化遗产保护题型的解题启示

2025-04-09学习兴趣与专业选择的关系是什么

2025-01-26什么是大学分数线,如何确定

2025-02-10如何查询江西各高校的分数线

2024-11-02如何在志愿填报中避免重复专业

2025-01-01