1. 地形平坦度与聚落规模

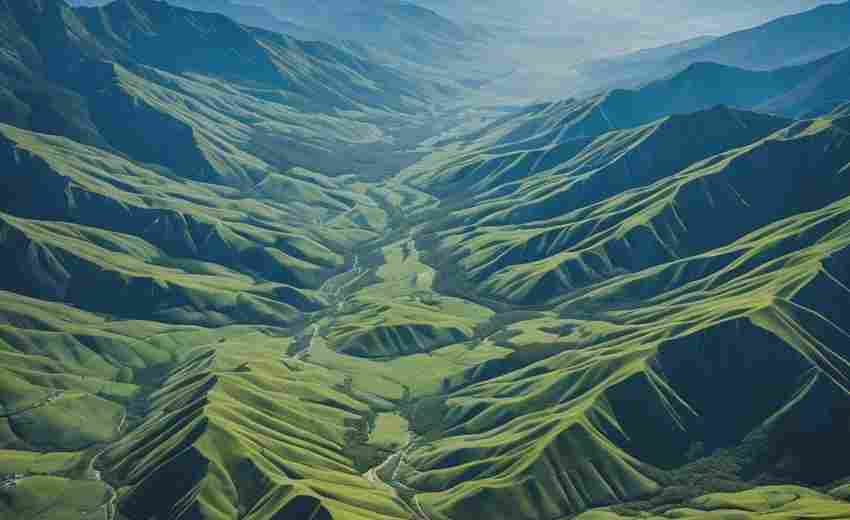

平原地区:地势平坦开阔,土地资源丰富且连片分布,聚落规模较大,呈“团块状”或棋盘式布局,便于扩张和形成集中式聚居。例如,延津县(平原)的聚落平均斑块面积明显大于宝丰县(山区),且扩张更自由。山区:地形破碎,可用平地少且分散,聚落规模较小,多沿河谷、公路等狭窄地带呈“条带状”分布,受地形限制只能单向或双向扩展。2. 土地利用与交通条件

平原:交通线路密集且成网状,聚落分布与交通干线高度关联,便于资源流通和聚落间的联系。例如,延津县聚落扩展受交通影响显著。山区:交通线路少且单一(如沿山谷延伸),聚落分布受地形阻隔,相邻聚落间联系较弱,商品流通和人口流动受限。3. 资源分布与经济模式

平原:耕地连片、水资源丰富,聚落以农业为核心,形成稳定的聚居体系,中等规模聚落占比较高。山区:耕地分散、资源获取难度大,聚落多依地形和资源点分布(如河流、矿产),规模两极分化(大型聚落少,小型分散聚落多)。4. 自然屏障与防御需求

山区:历史上因地形险要,聚落常选址于易守难攻的山腰或台地,形成分散的防御性布局。平原:无显著自然屏障,聚落分布更注重生产便利性而非防御。二、高考地理答题技巧

1. 审题与逻辑构建

抓关键词:如题干中的“地形角度”“差异原因”等,明确答题方向。分点分层:按“自然因素(地形、资源)→人文因素(交通、经济)”的结构展开,避免遗漏要点。2. 活用案例与术语

举例论证:结合典型区域(如河南延津县与宝丰县)说明平原与山区聚落差异,增强说服力。术语规范:使用“团块状”“条带状”“斑块密度”等地理术语,体现专业性。3. 时间分配与取舍策略

先易后难:优先完成基础题(如选择题中地形对聚落的影响),难题(如综合题中的动态演变分析)留待后续。步骤分优先:解答题即使未得出最终结论,也要写出关键分析步骤(如地形对交通的影响推导)。4. 图表与材料结合

读图技巧:分析景观格局指数图时,关注“平均斑块面积”“最大斑块指数”等指标差异,对比平原与山区数据。材料提炼:从题干或材料中提取“地形起伏大”“交通线路单一”等关键词,直接用于答案。5. 规避常见误区

避免绝对化:如“山区聚落一定分散”需修正为“受地形限制,山区聚落多呈分散条带状”。区分主次因素:强调地形是根本原因,交通、经济为衍生因素。三、总结

平原与山区聚落差异的核心在于地形对空间扩展、资源获取和交通网络的限制。高考答题时需紧扣“地形-聚落”关系链,结合案例与术语,分层次逻辑化呈现答案,同时合理分配时间与步骤,确保得分最大化。

推荐文章

高考后规划:国内转专业VS跨国家转学可行性分析

2025-03-19考生如何准备一本院校的入学考试

2025-03-01如何查看广东大学各专业的招生计划

2024-11-20如何科学评估自己的职业倾向

2024-12-17程序设计的基本原则是什么

2025-02-24高校招生章程中隐藏的专业限制条款有哪些

2025-03-13语文专业的教学实践经验如何积累

2024-12-16选择哲学专业的意义是什么

2024-12-12报考双语专业需要什么条件

2024-10-202016高考成绩如何影响填报志愿

2025-02-26