电子信息类专业的实践能力培养体系通常围绕“理论结合实践、产教融合、创新能力提升”三大核心目标展开,涵盖课程实验、项目实训、企业实习、竞赛活动等多个维度。以下是具体内容及培养模式分析:

一、课程实验与基础技能训练

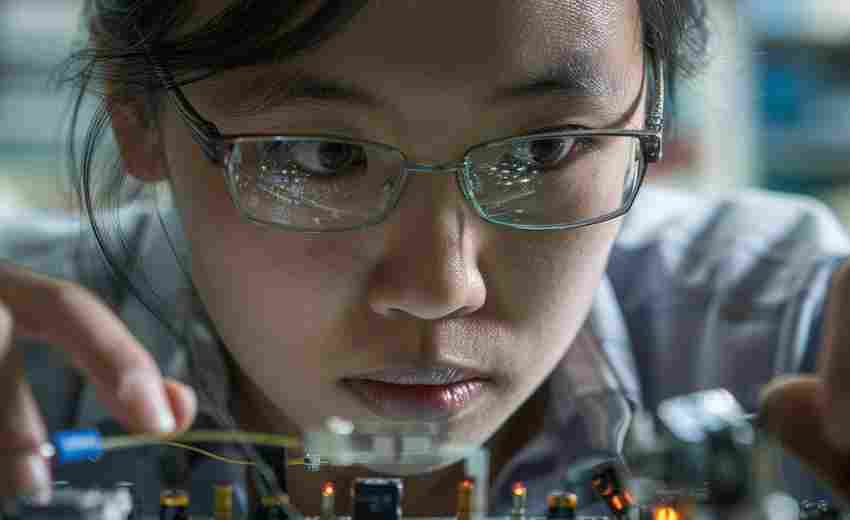

1. 基础实验课程

包括模拟/数字电路实验、通信电子线路实验、单片机原理实验等,通过实验箱、仿真软件(如Proteus、MATLAB)完成理论验证,培养学生基础硬件调试和电路分析能力。

2. 计算机辅助设计(CAD)

学习PCB设计工具(如Altium Designer、Cadence)、FPGA开发、嵌入式系统编程等,掌握电子系统设计全流程。

二、项目式教学与综合实训

1. 跨课程项目式实践

通过整合多门课程知识,完成系统性项目。例如,大连理工大学电子信息工程专业采用智慧小车实验平台,分阶段加载技术模块,开展通信系统设计、信号处理等综合实验。

2. 创新性项目开发

如智能家居系统设计、物联网传感器数据融合、5G通信优化等,结合行业热点技术(AI、物联网),提升学生解决复杂工程问题的能力。

三、企业实践与产教融合

1. 企业实习与顶岗实践

安排学生进入通信、电子制造类企业(如华为、联想等),参与生产线调试、产品研发、质量控制等环节,熟悉行业标准和岗位需求。

案例:某高职院校通过“一平台二主线六联动”体系,将企业项目引入课堂,实行“双导师制”,学生在实训基地完成从设计到生产的全流程实践。

2. 校企合作研发

联合企业开发实验实训平台(如综合布线平台、装调实训平台),学生参与企业新产品研发,促进科研成果转化。

四、学科竞赛与创新能力培养

1. 专业竞赛

鼓励学生参与电子设计竞赛、智能车竞赛、数学建模等赛事,通过团队协作完成实际项目(如无人机控制、机器人开发),提升创新能力和实战经验。

2. 科研训练

设立“科研能力提升项目”,支持学生参与教师科研课题或自主选题(如深度学习在信号处理中的应用、新型电子材料研究),提前接触前沿技术。

五、毕业设计与综合考核

1. 毕业设计选题

强调选题的创新性和实用性,需结合行业需求(如6G通信、医疗电子设备研发),遵循“硬件/技术+场景+问题解决”的命名逻辑,避免纯理论研究。

示例:基于嵌入式系统的智能交通信号控制、神经网络在图像分类中的应用。

2. 多元化评价体系

采用“过程+结果”双考核模式,引入企业评价指标,综合项目完成度、团队协作、创新性等多维度评估学生能力。

六、平台与资源支持

1. 实验实训平台

建设专业实验室(如通信原理实验室、高频电子线路实验室)、虚拟仿真平台(如ANSYS Maxwell电磁仿真),提供软硬件支持。

2. 本研贯通课程

设置信号处理、AI算法等进阶课程,衔接研究生阶段科研需求,培养复合型人才。

电子信息类专业的实践能力培养体系强调“层次递进、产教协同、创新驱动”,通过课程实验夯实基础、项目实训提升综合能力、企业实践对接产业需求、竞赛科研激发创新潜力,最终形成“理论—实践—应用”闭环。不同院校可能侧重不同(如研究型大学侧重科研训练,高职院校侧重技能实操),但核心目标均是为行业输送具备工程实践能力和创新素养的高素质人才。

推荐文章

如何避免被退档

2024-12-04高考分数与大学排名的关系

2025-01-06高考志愿填报必看:如何用院校官网洞悉专业就业前景

2025-04-21⏰学分分配揭秘:如何根据课程设置评估专业学习强度

2025-04-10文科生如何选择适合的职业

2025-01-23舞蹈专业艺考生需具备哪些条件和发展方向

2025-03-18高职高考的建筑类专业有哪些特点

2025-01-27河南高考的录取规则是什么

2025-02-24如何进行河北高考语文的专题复习

2025-01-21学习能力强的人适合哪些专业

2024-11-15