电磁兼容性(EMC)原理在高考物理实验题中的体现形式,主要围绕电磁干扰(EMI)与电磁抗扰(EMS)两大核心概念展开,结合实验设计、现象分析和问题解决进行考查。以下是其在高考物理实验题中的具体表现形式及相关知识点

一、电磁干扰源的识别与抑制

1. 实验电路中的干扰源分析

在电学实验(如测电源电动势、电阻率测量等)中,可能涉及以下干扰源:

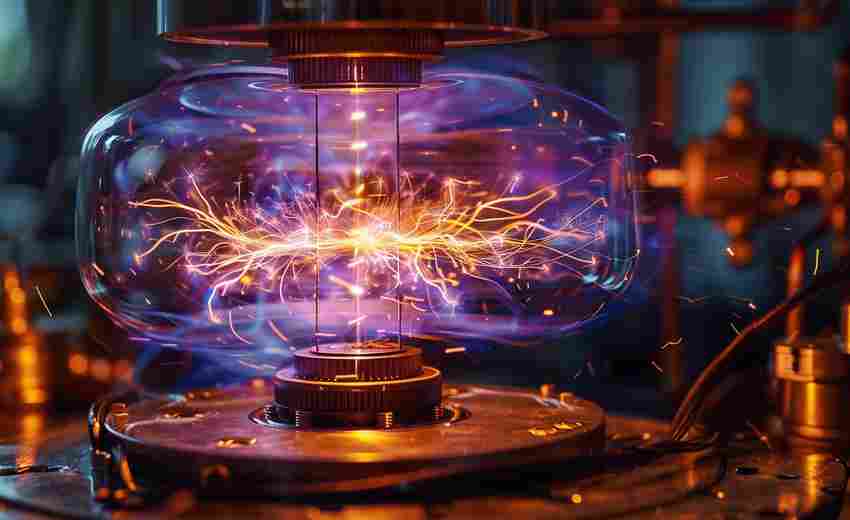

开关操作瞬态干扰:如闭合/断开电路时产生的电弧放电,需通过滤波电路或延时设计降低影响。导线布局不合理引起的寄生耦合:如平行导线间通过电容或电感耦合产生干扰,需优化导线间距或采用双绞线。外部电磁场干扰:如实验室中其他设备的辐射干扰,需通过屏蔽箱或金属罩隔离实验装置。2. 抑制措施的实际应用

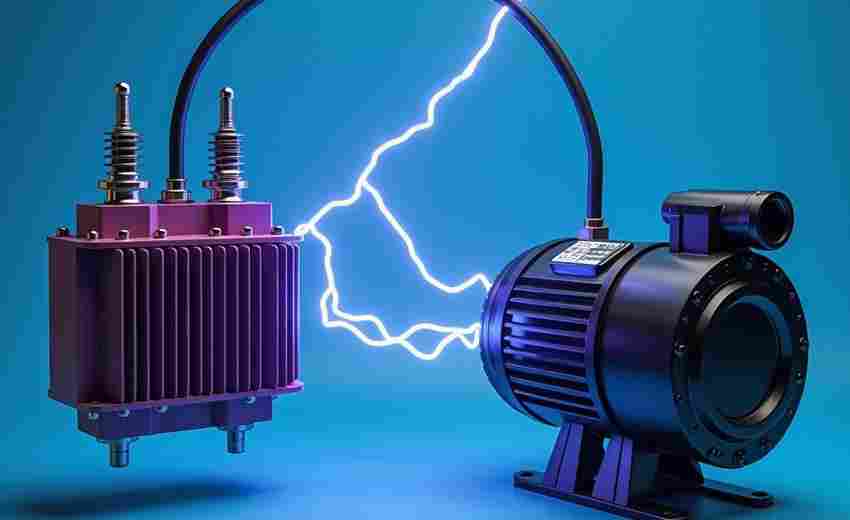

滤波技术:在电路中加入RC或LC滤波器,抑制高频噪声传导干扰。屏蔽设计:如用金属网罩包裹敏感电路,或通过接地技术消除静电积累。二、电磁抗扰度的实验验证

1. 抗干扰实验设计

霍尔效应实验:验证磁场对半导体材料的干扰,需通过屏蔽措施减少外部磁场对霍尔电压的影响。电磁感应实验:探究法拉第定律时,需排除环境磁场波动对线圈的干扰,如使用磁屏蔽室或地磁场补偿。2. 误差分析中的抗扰因素

电流表/电压表的抗干扰能力:实验中若仪表显示异常波动,需考虑是否由外部电磁干扰导致,并提出改进方案(如增加滤波电容)。传感器信号稳定性:如光电门实验中,外界光源干扰可能影响计时精度,需采用滤波电路或遮蔽措施。三、电磁兼容性原理在实验现象中的应用

1. 电磁屏蔽实验

设计实验测试不同材料(铜、铝、塑料)对电磁波的屏蔽效果,结合电磁波传播理论分析屏蔽效能与材料导电性、厚度的关系。例如:通过对比金属网罩和塑料罩对无线电信号接收的影响,验证电磁屏蔽原理。2. 电磁感应与干扰耦合

动生电动势实验:探究导体切割磁感线时的感应电动势,需分析外部磁场变化(如地磁场波动)对实验结果的影响,并设计补偿电路。感生电动势实验:研究交变磁场中闭合回路的感应电流,需考虑导线间的互感耦合干扰,通过调整线圈间距减少串扰。四、高考实验题的典型命题方向

1. 实验改进与误差分析

题目可能要求针对现有实验方案提出抗干扰改进措施,例如:在“测量金属电阻率”实验中,如何通过接地和屏蔽减少工频干扰。在“探究感应电流方向”实验中,如何消除环境磁场对灵敏电流计的影响。2. 物理原理与工程实践结合

例如:结合“摇绳发电”实验(利用地磁场分量产生电流),分析导线运动方向与磁场方向的匹配关系,并讨论如何通过优化设计减少能量损耗。3. 数据分析与图像解释

通过实验数据或图像(如B-t图、E-t图)判断干扰来源。例如:若感应电流波形中出现高频毛刺,可能由开关电源的传导干扰引起,需提出增加滤波器的解决方案。五、备考建议与核心知识点

1. 重点掌握以下内容:

电磁干扰三要素(干扰源、耦合路径、敏感设备)及其在实验中的体现。常见抑制技术(滤波、屏蔽、接地)的原理与应用场景。电磁感应实验中的抗干扰设计(如法拉第电磁感应定律的误差分析)。2. 实验题解题策略:

现象分析:若实验数据异常,优先考虑电磁干扰因素(如外部辐射、导线耦合)。改进方案:提出具体措施(如加屏蔽罩、优化电路布局)并解释物理原理。电磁兼容性原理在高考物理实验题中主要通过干扰源分析、抗干扰措施设计、实验现象解释等形式考查。考生需结合电磁学基础理论(如法拉第定律、电路分析)和工程实践思维,从实验设计到误差分析全面考虑电磁环境的影响,体现物理知识与实际应用的深度融合。

推荐文章

重庆高考提前批的报考资格

2025-02-07中专与技校有什么区别

2024-11-27高考交流-高考备考经验交流心得

2023-07-152025年最新211大学录取分数线何时更新

2025-03-25航空航天工程专业的前沿技术是什么

2025-02-06专业选择对未来职业规划的影响

2025-01-22人工智能专业的热门领域

2025-01-11高考志愿填报:如何评估不同专业的市场需求与就业前景

2025-03-27各类专业的难度如何区分

2025-02-26学习外语专业的优势与挑战是什么

2025-02-21