调剂录取作为研究生招生的重要补充机制,对考生的学术兴趣与研究能力培养存在多维度的潜在影响,既可能带来机遇,也可能伴随挑战。以下是结合多源信息的综合分析:

一、学术兴趣的维持与重塑

1. 兴趣延续性

若考生被调剂至与原报考专业高度相关的领域,其学术兴趣可能得以延续。例如,校内调剂(如学硕转专硕)或相近学科调剂(如社会学调剂至人类学)可通过课程衔接和导师指导维持原有研究方向。跨度过大的专业调剂可能导致学术兴趣被迫转向,需重新适应新领域,可能削弱研究动力。

2. 兴趣激发的新契机

部分考生在调剂过程中可能发现更契合的研究方向。例如,调剂至应用型专业(如专硕)的考生可能在实践项目中找到兴趣点,从而形成“兴趣重塑”效应。研究表明,主动参与新领域的科研训练(如横向课题)可提升学术获得感。

二、研究能力的适应性培养

1. 跨学科能力的潜在提升

调剂至交叉学科或相关领域可能迫使考生突破原有知识边界,通过融合不同学科方法(如社会学与公共管理)提升综合研究能力。但这一过程需要较强的自主学习能力和导师支持,否则易导致研究方向的碎片化。

2. 资源匹配度的影响

调剂院校的科研资源(如实验设备、数据库、学术交流平台)直接影响研究能力培养。例如,部分调剂考生可能因院校科研条件有限而难以开展高水平研究,而优质调剂院校则可能通过严格的学术训练(如论文发表制度)倒逼能力提升。

三、学术认同与职业规划的联动效应

1. 学术认同的双向分化

调剂后,学术认同可能因环境支持而异:

2. 职业导向的学术训练

专硕类调剂(如金融专硕)更侧重应用能力培养,可能引导考生向行业实践倾斜,而学硕调剂则可能强化理论深度。这种差异化的培养模式要求考生在调剂时明确职业规划。

四、心理韧性与适应能力的考验

1. 调剂过程中的心理调适

调剂考生需快速适应新环境,包括新导师团队、研究范式及考核标准。研究表明,具备较强学术韧性(如主动沟通、积极应对挫折)的考生更易在调剂后实现能力突破。

2. 竞争压力与动力的平衡

调剂院校的竞争强度(如B区“调剂小清华”广西大学)可能激发考生潜力,但若院校对调剂生区别对待(如资源分配不均),则可能抑制其发展。

五、制度与策略的调节作用

1. 院校政策的引导

部分院校通过预调剂系统、个性化培养计划(如定制课程模块)帮助调剂生融入新环境,减轻学术兴趣与能力的断层风险。

2. 考生主动性的关键角色

主动联系导师、展示研究潜力(如提交科研成果集)、参与学术社群等策略,可显著提升调剂后的学术发展机会。

总结与建议

调剂录取对学术兴趣与研究能力的影响具有显著的情境依赖性:

对策建议:

通过上述分析可见,调剂录取并非简单的“降级选择”,而是一个充满动态博弈的学术发展契机,其最终影响取决于个体策略与制度支持的协同作用。

推荐文章

高考选专业必问:认证专业与普通专业对比优势何在

2025-03-30高校专业的师资力量如何评估

2024-10-27电子商务专业的热门课程有哪些

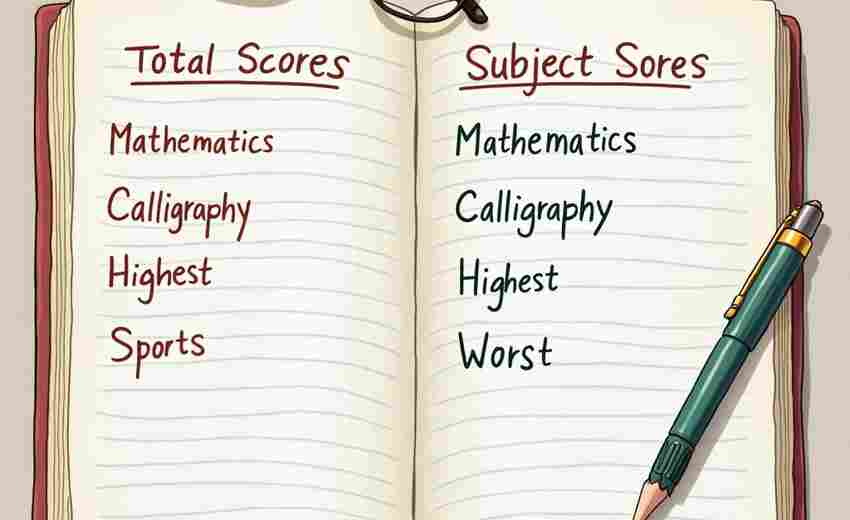

2024-12-03试卷分析:如何有效利用模拟考试成绩

2024-12-22学习环境科学的前景如何

2024-12-26传媒与艺术的结合点

2025-02-01如何准备高考报名时的心理调适

2025-01-12土木工程师的工作职责是什么

2025-01-23高考赋分如何影响特长生的录取

2024-12-10学习建筑学专业需要哪些基础知识

2025-03-05