一、自我评估与优势匹配

1. 明确兴趣与优势的关系

兴趣能否转化为职业,关键在于是否具备相关领域的“优势”(如能力、天赋或潜力)。若兴趣有优势支撑,可尝试将兴趣发展为职业方向;若无明显优势,需谨慎评估是否适合以此作为专业选择。行动建议:通过实践或短期课程验证兴趣的持久性和可行性,例如参加职业体验活动或学习相关技能。2. 分析专业的适配性

若当前所选专业与兴趣无关,但符合个人优势(如逻辑思维、动手能力等),可优先考虑专业对口的发展路径,兴趣可作为业余拓展。二、平衡兴趣与现实的策略

1. 寻找交叉学科或结合点

若兴趣与专业看似无关,可尝试结合两者。例如:喜欢艺术但选择计算机专业,可探索数字媒体艺术、游戏设计等交叉领域。案例参考:数字艺术与设计专业融合技术与创意,兼顾就业与兴趣。2. 辅修或双学位

通过辅修第二专业或选修课程,补充兴趣领域的知识。例如:主修经济学辅修心理学,未来从事行为经济学研究。3. 课余时间发展兴趣

加入社团、参与竞赛或线上学习,保持兴趣的持续投入。例如:文学爱好者通过自媒体写作积累经验。三、调整与转型的可行性路径

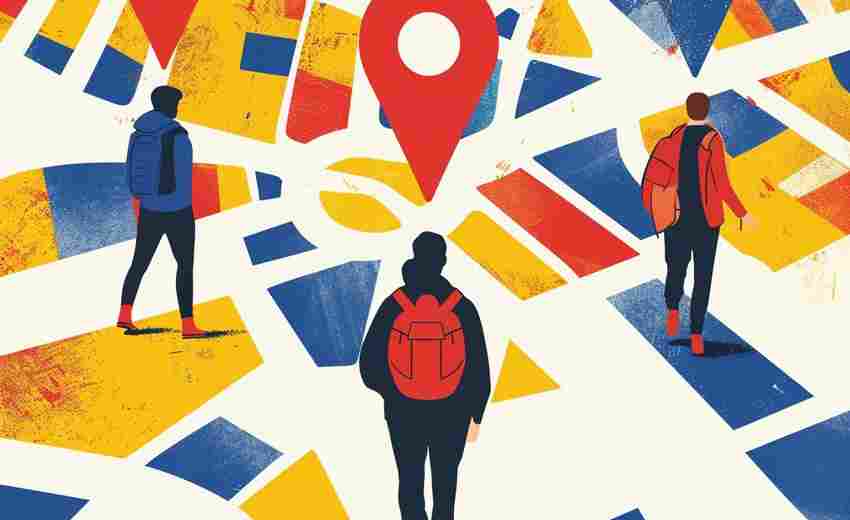

1. 转专业或调整方向

若冲突严重且无法调和,可在大一或大二申请转专业。需提前了解目标专业的课程要求和转专业政策。替代方案:考研时跨考感兴趣的专业,利用本科专业作为复合背景优势(如生物专业跨考生物信息学)。2. 职业规划中的灵活调整

即使专业与兴趣不匹配,职业方向仍可多元化。例如:机械专业学生通过实习转向工业设计。四、实用工具与信息整合

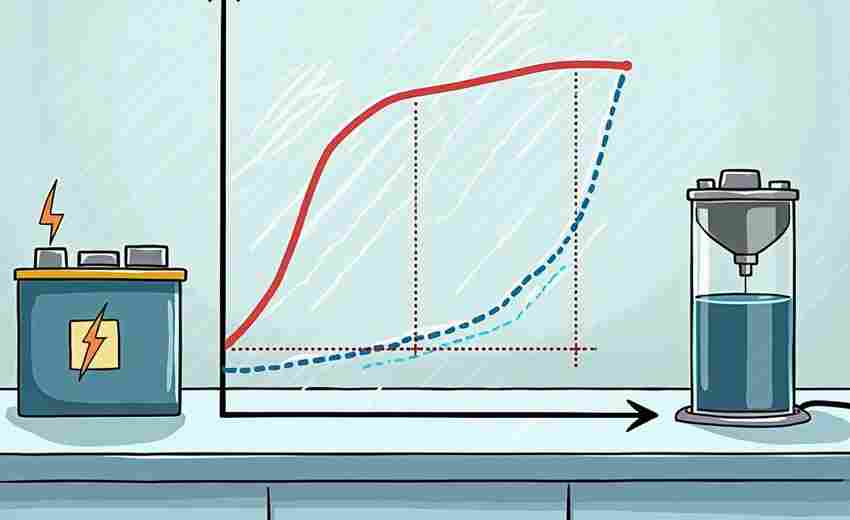

1. 利用数据工具辅助决策

使用志愿填报APP(如“优志愿”“掌上高考”)分析录取概率、专业详情及就业趋势,避免信息偏差。关键数据:关注专业课程设置、就业率、行业需求趋势,而非仅凭名称判断。2. 咨询与资源整合

向在校学长学姐、职业规划师或专业导师咨询,获取行业内部视角。参考权威榜单(如软科中国大学排名)和专业解读(如院士对行业的分析)。五、避免常见误区

1. 警惕“兴趣至上”陷阱

兴趣可能随时间变化,需结合就业前景(如行业需求、薪资水平)综合评估。例如:艺术类就业面较窄,可优先考虑技能复合型专业。2. 勿忽视招生政策细节

仔细阅读招生章程,注意单科成绩、身体条件等要求,避免退档风险。3. 理性看待“热门专业”

热门专业竞争激烈且可能饱和(如金融、管理),冷门专业(如航空航天、水产养殖)可能因稀缺性更具潜力。六、心态与长期视角

保持开放心态:大学是探索期,可能在学习中发现新的兴趣点。例如:计算机专业学生接触AI后转向算法研究。动态规划:专业选择并非一锤定音,可通过考研、职业培训等方式持续调整方向。处理专业与兴趣冲突的核心逻辑是:短期立足现实,长期预留转型空间。建议高三学生结合自身优势、行业趋势及可调整路径,制定灵活方案,并在过程中保持积极尝试的心态。

推荐文章

如何从高考分数线看行业发展趋势

2024-12-22高考志愿选择中的性别差异有哪些

2024-11-26空间复杂度在高考计算机考试中的考查形式与应对方法

2025-05-142024年辽宁高考各批次志愿填报时间表详解

2025-04-22高考位次未达预期时如何科学制定复读决策

2025-04-10如何通过模拟填报避免高考专业选择失误

2025-04-06职业价值观探索在高考志愿选择中的作用有哪些

2025-04-11如何进行英语词义辨析

2024-12-05高考作文题目中如何体现师范生沟通能力的重要性

2025-05-03理科生如何进行科学备考

2025-01-07