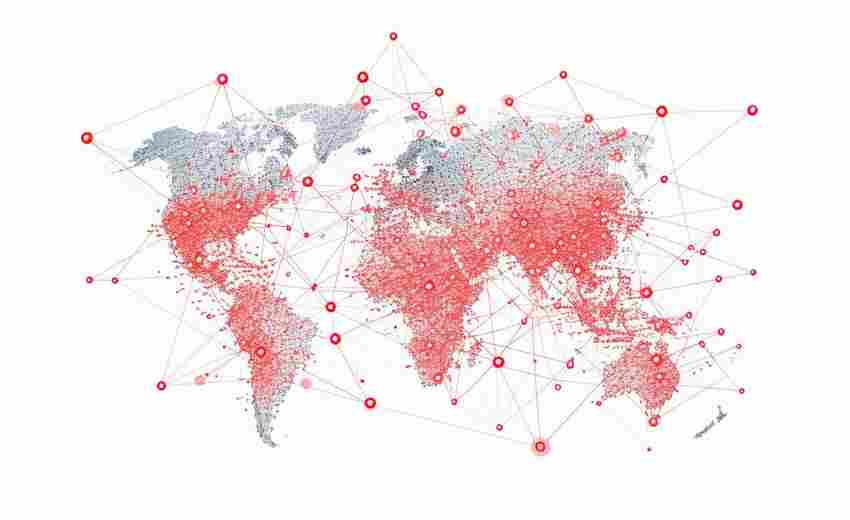

高等教育资源的聚集程度直接影响学生的学术机会、就业前景及个人发展潜力。以下从传统高教强市、新兴潜力城市及资源流动趋势三个维度,分析哪些城市能带来“隐形加分项”:

一、传统高教强市:学术底蕴与综合优势

1. 北京

全国高教资源最密集城市,拥有8所985高校(如清华、北大)和26所211高校,学术研究、国际交流机会远超其他城市。作为政治文化中心,高校与国家级科研机构深度联动,学生可接触前沿课题和顶级学术资源。2. 上海

经济与教育双重优势,4所985(复旦、交大等)、10所211高校,国际化程度高,中外合作办学项目(如上海纽约大学)丰富。金融、科技产业发达,实习和就业资源集中,尤其适合商科、工科学生。3. 南京

华东教育重镇,2所985(南大、东南大学)和8所211高校,工科、理科实力突出,科研转化能力强。长三角一体化战略下,产学研结合紧密,毕业生在智能制造、信息技术等领域竞争力强。4. 武汉

中部高教中心,2所985(武大、华科)和7所211高校,学科覆盖全面,在校研究生数量居全国前列。光谷科技园等产业集聚区为科研实践提供丰富场景,适合工科和生物医药领域学生。5. 西安

西北高教高地,2所985(西安交大、西工大)和7所211高校,军工、航天学科特色显著。“一带一路”政策推动下,国际交流与区域合作机会增加。二、新兴潜力城市:政策扶持与产业驱动

1. 深圳

虽仅有5所本科院校,但通过引进清北、哈工大等名校分校及筹建深圳海洋大学,快速补足高教短板。依托粤港澳大湾区产业优势,创新创业氛围浓厚,产学研结合紧密,适合科技与商科学生。2. 青岛

通过扩建青岛城市学院、引进国内外高校研究院,提升本地教育资源。海洋经济与智能制造产业需求旺盛,与高校专业设置匹配度高。3. 苏州

依托长三角经济带,吸引中国医学科学院、西交利物浦大学等合作项目,强化生物医药、新材料领域研究。地方对高教投入力度大,产学研转化效率高。三、资源流动趋势:跨区域合作与政策导向

1. 中西部城市

西安、成都、重庆等通过“双一流”建设和对口支援计划(如电子科大支援桂林电子科大),逐步缩小与东部差距。政策倾斜下,西部高校在学科建设、科研经费获取上更具潜力。2. 产业集聚区

国家推动新增高教资源向产业集聚区(如珠三角、长三角)延伸,深圳、东莞等地通过“校企联合实验室”培养应用型人才。3. 流动性与就业导向

深圳、杭州等经济强市虽高教资源有限,但毕业生居留率超75%,产业需求驱动人才聚集。重庆、成都通过成渝双城经济圈协同发展,提升本地高校与产业匹配度。选择建议:结合个人规划与城市特质

学术深造:优先北京、南京、武汉等传统强市,学术资源密集,升学机会多。就业导向:考虑深圳、上海、苏州等产业发达城市,实习与就业通道更畅通。潜力发展:关注政策扶持地区(如青岛、西安),享受区域发展红利。高等教育资源的“隐形加分”不仅在于名校数量,更需结合城市产业生态、政策支持及个人职业规划综合判断。

推荐文章

中医学专业的核心课程

2025-03-04化学工程与工艺专业的研究方向是什么

2024-11-04高考志愿填报中的保研率如何查询院校选择的重要参考指标

2025-03-25如何关注专业的学术前沿动态

2025-02-04大学专业与兴趣的匹配度如何分析

2024-12-07高考体检中常见的误区有哪些

2025-01-29如何提升自己的学术能力以适应研究生阶段

2024-11-20医学专业需要哪些必备条件

2024-12-17高考历史重要知识点汇总

2024-12-13高考志愿中,跨专业选择的利与弊是什么

2024-12-29