高考专业选择中,录取线高的热门专业并不一定适合所有考生,需结合个人兴趣、能力、职业规划及行业发展等多维度综合考量。以下是具体分析及建议:

一、热门专业的优势与潜在风险

1. 就业前景与薪资优势

热门专业如人工智能、计算机科学、金融学等通常与高需求行业挂钩,就业面广且起薪较高。例如,人工智能领域因技术迭代快、人才缺口大,薪资水平持续攀升。

但需注意:部分热门行业(如金融)对家庭资源依赖较高,普通家庭学生可能面临职业发展瓶颈。

2. 竞争激烈与录取风险

热门专业录取线高,填报时若盲目冲刺可能导致滑档或被调剂至不理想专业。例如,某考生因未合理设置“冲稳保”梯度,导致被退档后只能参加征集志愿。

3. 学习难度与兴趣匹配度

部分热门专业(如数据科学、电子信息工程)对数理基础和逻辑思维要求高,若考生能力不足或缺乏兴趣,可能导致学业压力大甚至厌学。例如,生物医学工程需工科思维,误以为是医学专业的学生入学后可能难以适应。

二、判断是否适合选择热门专业的核心因素

1. 个人兴趣与性格特质

2. 职业规划与行业趋势

3. 家庭资源与地域影响

三、理性选择专业的实用建议

1. 深入了解专业内涵

2. 科学填报策略

3. 长期视角与备选路径

四、案例分析与避坑指南

录取线高的热门专业并非“万金油”,需结合个人适配度与社会需求动态评估。建议考生通过兴趣测评、职业访谈、数据分析(如历年录取线、就业报告)制定个性化方案,避免盲目跟风。最终目标是找到既能发挥自身优势,又符合长期职业发展的专业方向。

推荐文章

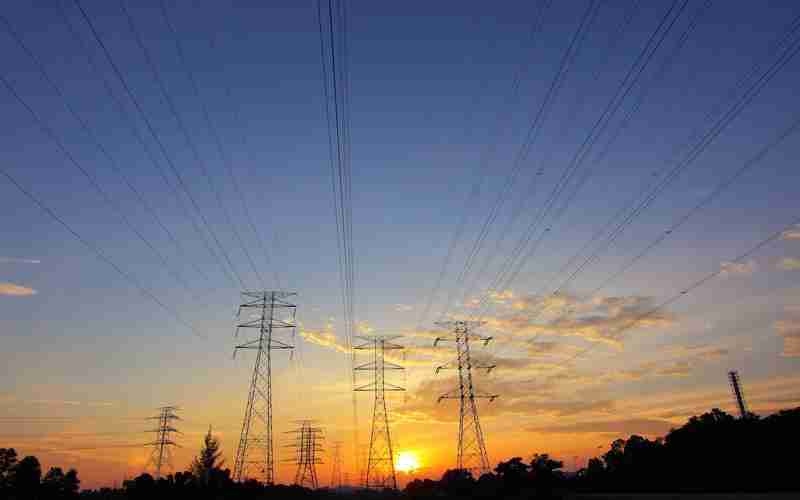

新能源科学与工程专业是否对高考选科有特殊要求

2025-03-15对于家长,如何参与志愿填报

2025-02-27考生自信心骤降可通过哪些细节察觉

2025-04-29如何分析美术高考分数线的变化

2025-02-05高考二批录取结果不理想如何调整心态与规划未来

2025-04-28如何通过职业性格测试辅助高考专业决策的心理建设

2025-04-09计算机网络专业需要哪些基础知识

2024-12-14哪些中专专业就业率最高

2025-01-26陕西高考成绩的预估和真实成绩差距大吗

2024-11-08如何借助高考分数线进行学业规划

2024-11-13