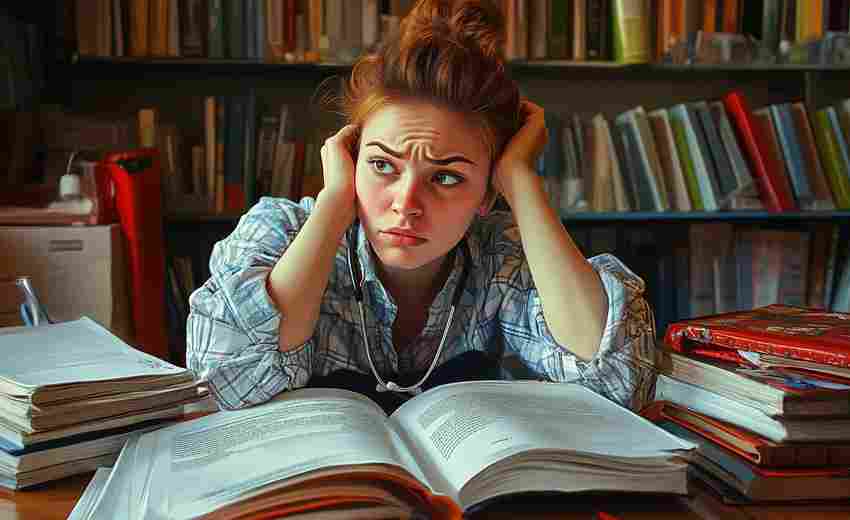

高考分数未达目标专业线时,学生仍有机会通过转专业实现调整,但需结合学校政策和个人规划制定策略。以下是具体补救措施及注意事项:

一、了解高校转专业政策,抓住机会窗口

1. 政策多样性

多次机会:部分高校如郑州大学(2025年起)允许学生6次转专业机会,每次可填报3个志愿,采用“转出不限、转入考核”模式;海南大学则提供7次专业选择机会,满足课程修读要求即可调整。时间节点:多数高校转专业申请集中在大一至大二初,需关注学校官网通知。例如,江西理工大学要求申请时间为春季学期前3周,武汉大学文学院则要求大二前提交申请。特殊限制:艺术类、中外合作办学、保送生等特殊招生类型可能受限,需提前核查。2. 成绩与考核要求

绩点门槛:大部分高校要求成绩排名前5%-50%且无挂科记录。例如,安徽理工大学要求学分加权平均分占综合成绩60%,面试占40%。跨学科限制:部分高校如江西理工大学限制跨学科转专业,需降级补修课程;武汉大学文学院要求转入学生具备汉语言文学学科特长。二、优化自身条件,提高转专业成功率

1. 提升学业表现

保持高绩点:多数高校以成绩为硬性指标。例如,华北水利水电大学要求无挂科记录,并通过转入学院综合考核。选修目标专业课程:提前学习相关课程,积累知识储备,增加面试竞争力。例如,计算机专业转专业常考编程能力。2. 准备考核内容

笔试与面试:热门专业(如计算机、金融)需通过笔试(如专业知识测试)和面试(如职业规划问答)。例如,武汉大学文学院考核专业写作能力与学术素养。常见面试问题:包括“转专业动机”“对新专业的认识”“未来规划”等,需结合兴趣与职业规划回答。三、灵活选择备选方案,降低风险

1. 辅修或双学位

若转专业失败,可通过辅修拓展方向。例如,部分高校允许跨学科辅修,但需承担较大课业压力。2. 跨专业考研或实践积累

考研跨考:通过考研重新选择专业方向,30%的跨考生成功转型。实习与竞赛:参与目标行业实习或竞赛(如数学建模、编程比赛),弥补专业背景短板。3. 重新职业规划

若调整难度过大,可结合通用性强专业(如计算机、数学)灵活就业,或通过职业培训转行。四、注意事项与策略建议

1. 信息收集

通过学校官网、学长学姐、教务处咨询等渠道获取往年转专业名单、考核细则,避免信息差。关注政策更新,例如郑州大学、深圳理工大学等校近年放宽转专业限制。2. 权衡利弊

专业跨度:跨学科转专业可能导致补修课程压力大,需评估学习成本。职业前景:避免盲目追逐热门专业,结合兴趣与行业趋势选择。五、案例参考

福州大学:2024年382人转专业成功,土木工程、英语等专业转出人数多,计算机、电气工程等热门专业转入竞争激烈。个人经验:某考生通过提升绩点、提前学习目标课程,从文科转入工科专业;另一学生通过竞赛和科研项目弥补跨专业背景劣势。高考未达目标专业线并非终点,转专业是重要补救途径。需综合政策分析、学业规划、备选方案制定,结合个人兴趣与能力调整策略。建议优先关注目标院校转专业细则,并尽早准备相关考核,同时保持学业成绩的稳定性。

推荐文章

人力资源管理专业的职业发展前景如何

2025-01-19经济学专业的应用方向有哪些

2025-01-12高考笔(高考专用笔是什么样的)

2023-07-12机械工程:有哪些热门的职业选择

2024-12-17重庆高考中志愿填报的顺序如何安排

2025-02-17短视频与直播方向是否适合高考生新闻传播学热门领域解读

2025-04-04数学成绩偏低但总分620分,适合报考计算机专业吗

2025-05-14如何应对专业转型的困惑

2025-02-03贵州法医学专业课程设置与其他省份有何差异

2025-04-26高考备考中如何运用学风建设解决手机依赖问题

2025-03-30