一、易错点总结

1. 终点现象描述不完整

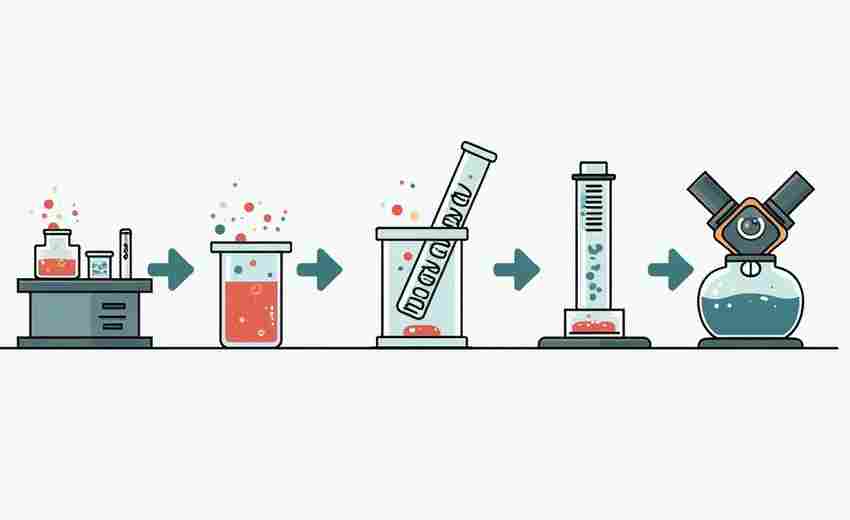

常见错误:仅描述颜色变化,忽略“最后一滴”标准液和“半分钟内不褪色”的关键条件。例如,学生可能只写“溶液变红色”,未说明是“滴入最后半滴标准液后”或“半分钟不恢复原色”。特殊案例:强氧化性滴定(如高锰酸钾法)可能不需要指示剂,终点颜色变化为试剂自身颜色突变(如无色→浅红色),需注意是否额外添加指示剂。2. 指示剂选择错误

误区:未根据反应体系pH选择合适指示剂。例如:强酸滴定弱碱(如盐酸滴定氨水)应选甲基橙(变色范围3.1~4.4);强碱滴定弱酸(如NaOH滴定醋酸)应选酚酞(变色范围8.2~10.0)。易混淆点:石蕊试液因变色范围宽(pH 5~8)且颜色过渡不明显,不能用于滴定。3. 操作细节遗漏

仪器润洗错误:未用标准液润洗滴定管,或误用待测液润洗锥形瓶,导致浓度误差。读数偏差:滴定管读数时视线未与凹液面最低点平齐,或未等待30秒直接读数(液体可能残留管壁)。终点验证不当:未通过“补加1~2滴标准液”验证终点是否真实,导致误判。4. 氧化还原滴定特殊误区

高锰酸钾法:终点颜色突变由过量半滴KMnO₄自身颜色决定,无需指示剂,但需注意酸性条件(硫酸酸化,避免盐酸被氧化)。碘量法:淀粉指示剂需在临近终点时加入,否则易因I₂浓度过高导致终点提前。二、精准控制方法

1. 规范答题模板

模板:“当滴入最后半滴××标准溶液后,溶液由××色变为××色,且半分钟内不恢复原色。”示例:用KMnO₄滴定Fe²⁺时,应描述为“滴入最后半滴KMnO₄溶液后,溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色”。2. 实验操作要点

滴定管使用:酸式滴定管装酸性/强氧化性溶液,碱式滴定管装碱性溶液,避免腐蚀活塞。终点验证:接近终点时每加一滴需充分摇动锥形瓶,观察颜色稳定性,必要时补加标准液确认。数据记录:平行实验需做3次,剔除偏差过大的数据(如V标差异超过0.1 mL)。3. 误差分析技巧

公式法:利用计算式 ( c_{ext{待}} = frac{c_{

ext{标}} cdot V_{

ext{标}}}{V_{

ext{待}}} ) 分析误差来源。例如:若标准液浓度偏高→计算值偏大;若滴定终点过早停止(V标偏小)→结果偏低。常见误差:未润洗滴定管(结果偏高)、锥形瓶润洗(结果偏高)、气泡未排出(结果偏高)。4. 特殊反应体系的注意事项

沉淀滴定(银量法):以K₂CrO₄为指示剂时,需控制pH为中性或弱碱性,避免AgOH沉淀干扰。络合滴定(EDTA法):需加入缓冲溶液维持pH稳定,防止金属离子水解。三、备考建议

1. 强化记忆:熟记常见滴定体系的指示剂选择、终点现象及误差分析口诀(如“酸滴碱用甲基橙,碱滴酸用酚酞”)。

2. 模拟训练:针对氧化还原、沉淀滴定等题型专项练习,注意答题规范(如单位、有效数字)。

3. 实验复盘:结合真题案例(如2023年重庆卷CaCl₂测定、2022年重庆卷SnO₃⁻滴定),总结高频考点和易错陷阱。

通过以上方法,考生可系统掌握滴定终点判断的关键细节,规避常见错误,提升实验题得分率。

推荐文章

剧烈运动后参加体检为何可能被标注心率异常

2025-03-24北京交通大学录取专业遵循分数优先还是志愿优先

2025-03-12鼓励高考的话;鼓励高考学子的话

2023-08-22专业排名与实际就业之间的关系

2025-01-13选专业时,如何重视实践环节

2025-02-15中医药在现代医学中的地位如何

2024-11-12如何提高高考作文分数

2024-11-28艺术类专业的就业现状如何

2024-12-05河海大学金融工程专业的实践教学形式是什么

2024-11-23高考成绩可以调档吗

2025-01-17