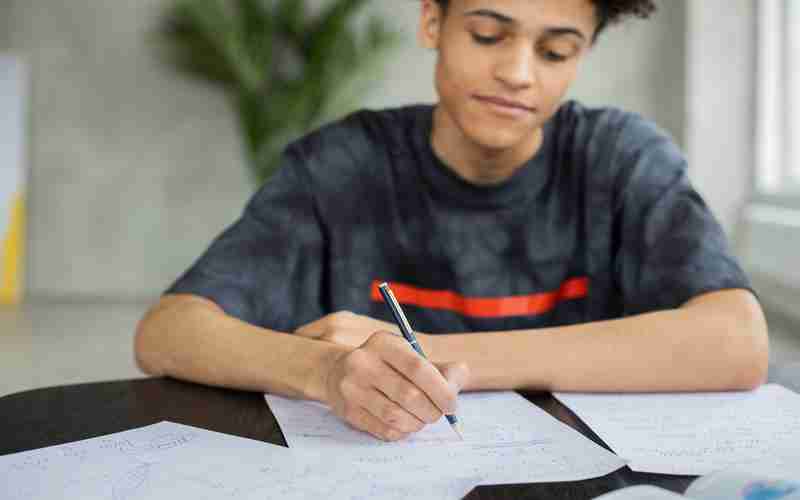

高考后,面对成绩的落差或对新环境的陌生感,许多考生容易出现心理失衡和适应困难。以下从心理调适和行动策略两方面,结合专业建议提供应对方法:

一、心理调适:接纳与认知重塑

1. 接纳情绪,合理释放压力

允许自己经历失落、焦虑等情绪,通过写日记、与亲友倾诉等方式表达负面感受。研究表明,压抑情绪可能加剧心理问题,而主动表达能有效缓解压力。运用放松技巧:如深呼吸、正念冥想或想象放松法,通过构建舒适场景(如山林、海滩)平复情绪。2. 调整认知,避免过度归因

摆脱“错误认知三角”:避免因高考结果否定自我价值,认识到高考只是人生节点而非终点。例如,成绩波动是多种因素的综合结果,而非单纯能力不足。重新定位目标:将关注点从“过去的成绩”转向“未来的可能性”,例如通过分析兴趣、性格特点规划大学专业方向。3. 建立心理兜底方案

与家人共同制定“上、中、下”三策计划,例如:若成绩理想如何选校,若不理想是否复读或调整专业选择,减少不确定性带来的焦虑。二、行动策略:从适应到融入

1. 规律生活,重建节奏

避免报复性放纵(如熬夜、暴饮暴食),保持合理作息,逐步恢复学习状态。可通过阅读、运动或学习新技能(如驾驶、编程)填补“空窗期”。参与社会实践:如义工、暑期工,通过接触社会增强人际交往能力,同时转移注意力。2. 主动探索新环境

观察与学习:进入大学后,先观察校园文化、集体活动风格,了解同学的兴趣和沟通方式,避免因差异产生隔阂。积极社交:加入社团或兴趣小组,通过共同活动建立联系。例如,主动组织学习小组或参与班级聚会,初期可通过“小目标”(如每天认识一位同学)降低社交压力。3. 提升自我,增强归属感

培养综合能力:大学重视批判性思维、团队合作等能力,可通过选修课、科研项目或实习提升竞争力。参与集体事务:主动承担班级或社团任务(如策划活动、整理资料),展现价值的同时深化集体认同。三、家长的支持角色

1. 保持情绪稳定:避免过度追问成绩或施压,通过倾听而非评价提供情感支持。

2. 共同规划未来:协助孩子分析专业前景,尊重其兴趣选择,必要时咨询专业机构。

四、何时寻求专业帮助?

若出现持续失眠、情绪麻木、兴趣丧失或极端行为(如自伤倾向),需及时联系心理咨询师或精神科医生。心理咨询并非“脆弱”表现,而是心理健康的“健身教练”。

高考后的心理落差常源于目标断裂与自我认知冲突,而融入新环境需要主动调整角色定位。通过“接纳-行动-成长”的三步策略,可将挑战转化为自我发展的契机。正如心理学教授韩卓所说:“高考只是通向未来的第一站,风景一直在路上。”

推荐文章

什么是提前批和常规批次

2024-12-16选专业时要考虑的个人能力是什么

2025-03-01医学类专业有哪些热门选择

2024-10-19大学英语教育专业对高考外语语种有何特殊规定

2025-05-05专科志愿填报时间安排及注意事项有哪些

2025-06-11高考复读生心理调适与学习规划十问十答

2025-04-16高考志愿填报时如何平衡家庭意见与个人兴趣

2025-03-22高考数学应用题的等量关系建立技巧

2025-05-17