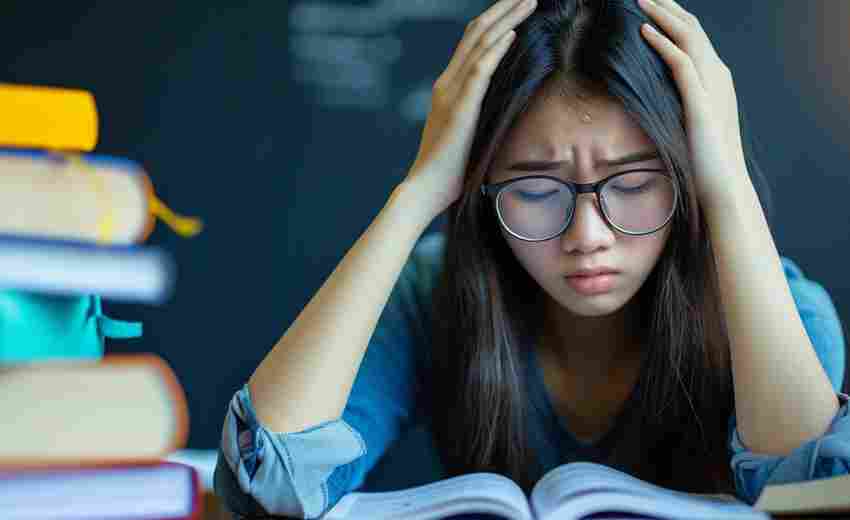

在高考志愿决策中,父母与孩子的意见冲突是常见问题,而“课题分离”法(源于心理学中的阿德勒理论)可以帮助双方厘清责任边界,减少过度干预带来的矛盾。以下是基于该方法的应对策略,结合高考志愿填报的实际场景和案例分析:

一、明确“课题分离”的核心原则

课题分离的核心是分清“谁的课题”:

孩子的课题:选择与自己兴趣、能力、职业规划匹配的志愿,并承担决策后的结果。父母的课题:提供信息支持、经验建议,但尊重孩子的最终选择权。关键点:孩子需意识到“志愿决策是自己的责任”,而父母需理解“过度干预会剥夺孩子的成长机会”。

二、运用课题分离法的具体步骤

1. 划清责任边界:明确各自角色

孩子的行动:自我探索:通过职业测评、兴趣分析(如霍兰德测试)明确兴趣方向,结合成绩定位目标范围。主动沟通:向父母清晰表达选择理由,例如:“我选择计算机专业是因为对编程有热情,且行业需求大,这是我的职业规划。”父母的行动:提供资源:收集专业就业数据、院校排名等信息,而非直接否定孩子的兴趣(如:“我们可以一起查查这个专业的课程设置和就业率”)。避免情感绑架:如“学医稳定,你必须听我的”这类话语会模糊责任边界。2. 建立有效沟通机制

用事实替代情绪:孩子可引用权威数据(如教育部学科评估、行业薪酬报告)支持选择,例如:“心理学专业在人工智能领域的应用正在扩展,这是近年来的趋势。”父母可分享社会经验,但需避免绝对化判断(如:“金融行业竞争激烈,但如果你有明确计划,我们可以分析如何提升竞争力”)。协商折中方案:若分歧较大,可采取“院校优先”或“专业优先”的折中策略。例如:选择综合类大学的兴趣专业,而非父母偏好的行业院校。3. 引入第三方客观视角

专业咨询:借助生涯规划师、教育专家等中立角色,分析志愿方案的合理性。例如:通过潜能测试明确孩子是否适合高压力专业(如医学、法学)。参考案例:分享类似家庭的成功经验(如某学生坚持选择冷门专业后创业成功),缓解父母对“非主流选择”的焦虑。4. 承担决策后果,强化责任意识

孩子的责任:提前预判风险,如目标专业的学习难度、转专业政策等,并制定备选计划(如辅修第二专业、跨专业考研)。父母的支持:在孩子做出选择后,避免“事后指责”,转而提供情感支持(如:“我们会支持你,遇到困难可以一起解决”)。三、常见场景的应对示例

1. 场景1:父母坚持“热门专业”

孩子的回应:“我理解您认为计算机就业好,但我的数学能力较弱,更适合发挥沟通特长的新闻传播专业。这是我根据职业测评和课程调研得出的结论。”

2. 场景2:父母担忧“兴趣无法谋生”

协商方案:“我可以报考应用性更强的设计专业,同时辅修市场营销,平衡兴趣与就业。”

3. 场景3:父母偷偷修改志愿

课题分离应对:“志愿是我的选择,如果您修改了,我需要自己重新评估风险并调整计划,这可能会影响我们的信任。”

四、注意事项

避免极端化:课题分离不是与父母对立,而是通过理性分工达成共识。提前准备:从高一开始参与职业探索课程、院校开放日等活动,减少信息差带来的冲突。通过课题分离法,孩子能更自主地规划未来,父母也能从“控制者”转变为“支持者”,共同实现志愿决策的科学性与人性化平衡。

推荐文章

如何评价一个高校的教学质量

2024-11-09高考成绩查-往届高考成绩怎么查询

2024-01-28软件工程专业的课程设置是什么

2025-01-18提前批是否有专业限制

2025-01-18食品科学专业的热门研究方向有哪些

2025-02-02新能源科学与工程专业的未来趋势

2025-01-14议论文中如何引入反方观点

2025-01-08如何评估自己的兴趣与职业匹配

2024-11-17体育专业的课程设置有哪些

2025-01-20植物保护学的基础知识

2024-12-06