一、冷门专业的定义与特点

冷门专业通常指社会关注度低、报考人数少、就业面相对狭窄的专业,如殡葬管理、哲学、考古学、核工程等。其特点包括:

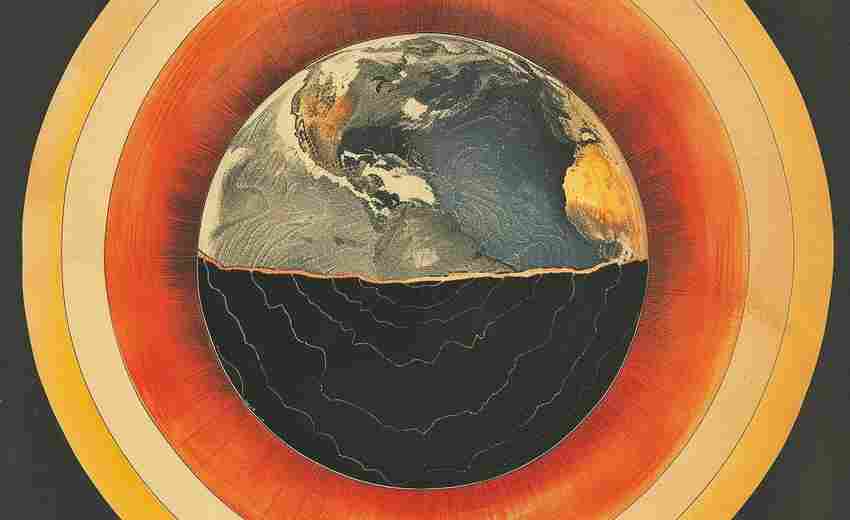

1. 社会认知偏差:部分专业因传统观念(如殡葬管理)或学科性质(如地质工程)被误解。

2. 供需关系特殊:部分冷门专业因行业需求小而竞争压力低,但人才稀缺性可能带来高薪机会(如核电专业)。

3. 学科交叉性:一些冷门专业(如生物医学工程)融合多领域知识,需长期投入但具备潜力。

二、冷门专业的机遇

1. 就业蓝海与高薪潜力

行业缺口大:如殡葬管理专业因社会需求激增,毕业生起薪可达15-20万元,且就业率接近100%;核电、遥感技术等专业因国家战略需求,人才供不应求。竞争压力小:冷门专业考研保研竞争较弱,部分专业(如哲学、古生物学)因学生基数少,深造机会更多。2. 政策与产业趋势支持

国家战略导向:环保、老龄化、新能源等领域推动相关专业发展,如生态学、老年服务与管理、核工程等。新兴领域崛起:人工智能、大数据分析等“冷转热”领域,早期布局者可能抢占先机。3. 个性化发展空间

特色技能培养:冷门专业往往注重细分领域深耕,如茶学、地质工程等,易形成不可替代的专业壁垒。跨界融合机会:冷门专业结合其他技能(如哲学+数据分析、历史学+新媒体)可拓展职业路径。三、冷门专业的挑战

1. 就业范围狭窄与职业路径单一

部分专业(如考古学、宗教学)对口岗位少,需依赖科研、教育或特定行业。行业地域限制明显,如采矿工程、地质工程常需长期驻扎偏远地区。2. 社会偏见与职业认可度低

殡葬管理、特殊教育等专业因文化忌讳或传统观念,面临社会认同压力。部分专业(如哲学、历史学)被误认为“无用”,实际需长期积累才能体现价值。3. 学习难度与职业回报周期长

冷门专业(如生物技术、材料科学)需较高学术投入,短期内就业回报可能低于热门专业。部分行业(如核电、航天)对学历要求高,需持续深造。四、应对策略与建议

1. 理性选择与提前规划

兴趣与能力匹配:避免盲目追逐热门,优先选择与个人特长契合的专业。长线职业调研:关注国家政策、行业报告,预判专业未来需求(如老龄化催生老年学)。2. 技能拓展与复合型发展

辅修/跨领域学习:冷门专业+实用技能(如外语、编程)可提升就业竞争力。实习与项目经验:通过实践积累行业资源,如考古学参与田野调查、茶学参与品牌策划。3. 利用政策与资源

专项奖学金与补贴:部分冷门专业(如免费医学生、军校生)提供学费减免和就业保障。高校特色培养计划:关注交叉学科项目(如计算机+法学),拓展就业维度。冷门专业既是风险与挑战的“双刃剑”,也是差异化竞争的突破口。其机遇在于行业潜力、政策红利和低竞争环境,而挑战则集中于社会认知偏差和职业路径限制。考生需结合自身兴趣、职业规划及行业趋势,理性选择并提前布局,方能在冷门赛道中实现“弯道超车”。

推荐文章

平行志愿的录取结果如何查询

2024-12-12如何避免填报志愿中的常见错误

2024-12-30学在现代社会中的重要性

2025-01-24高考选拔制度对社会结构稳定性的意义

2025-03-21环境保护议题中实用主义价值观的利弊思辨

2025-04-11高考平行志愿的历史演变是怎样的

2025-02-03金融学的基础知识是什么

2024-11-11选择工科专业的优缺点有哪些

2025-01-08什么是专业的就业率,如何解读

2025-01-05网络安全专业的必要技能是什么

2024-12-16