在高考志愿填报过程中,家长与孩子因兴趣或专业选择产生冲突是常见现象。如何化解矛盾、达成共识,需要双方理性沟通与相互理解。以下是综合多方建议的解决策略:

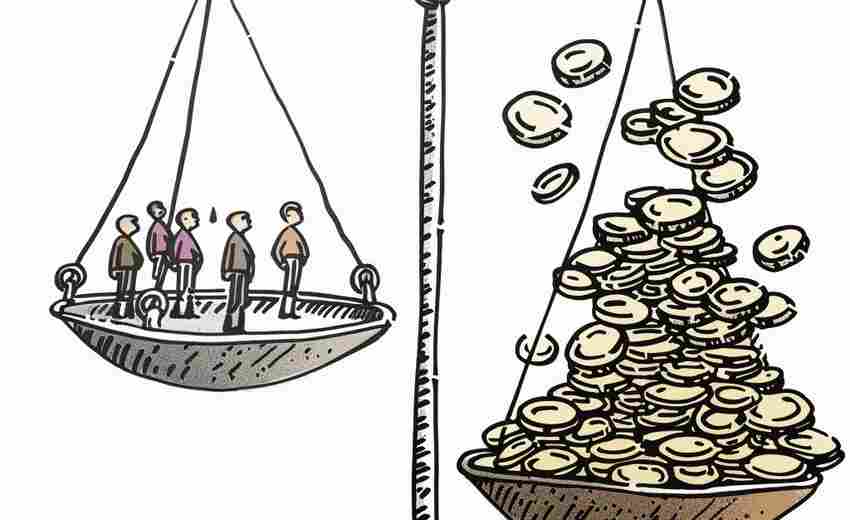

一、明确核心原则:孩子是决策主体

尊重孩子的选择权:填报志愿的本质是孩子对未来的规划,家长应避免将个人意愿强加于孩子。如张雪峰老师建议:“上大学的是孩子,不是家长,优先遵从孩子的想法。”以理服人,而非强制妥协:即使家长认为自己的选择更“正确”,也需通过数据、案例等客观分析说服孩子,而非强行干预。例如,可对比专业就业前景、课程设置等,帮助孩子理解不同选择的利弊。二、构建有效沟通机制

1. 倾听与共情

家长需放下“权威心态”,主动倾听孩子的兴趣和职业规划,理解其选择背后的动机。例如,若孩子希望选择冷门专业(如兽医),家长可先了解该领域的发展潜力,而非直接否定。孩子需清晰表达兴趣与理由,例如通过职业兴趣测试、专业调研报告等佐证自己的选择,展现成熟思考。2. 数据化沟通

家长可收集目标专业的就业率、行业趋势、院校实力等数据,与孩子共同分析。例如,通过对比“兴趣专业”与“热门专业”的长期发展,缩小认知差距。参考实际案例:如某考生因被迫选择金融专业而退学,说明强压可能适得其反。3. 寻找共同目标

强调双方共同诉求:如职业稳定性、个人成长空间等。例如,家长担忧孩子兴趣专业就业难,可探讨“兴趣+辅修技能”的复合路径。三、化解冲突的实操策略

分阶段协商:将志愿拆解为“院校、专业、地域”三个维度,逐一讨论。例如,家长可在地域或院校层次上让步,换取孩子对专业的自主权。引入第三方专业意见:通过职业规划师、招生老师或行业从业者的分析,提供中立建议。例如,专业人士可解释特定专业的学习难度与职业适配性,帮助双方客观评估。制定备选方案:采用“冲稳保”策略,既保留孩子心仪的专业,也纳入家长认可的稳妥选项,降低决策风险。四、家长需调整的心态与行动

1. 更新教育观念

认识到专业与职业并非绝对绑定,社会需求快速变化,冷门专业可能逆袭(如人工智能兴起前的计算机科学)。避免将志愿填报等同于“人生成败的唯一标准”,重视孩子的学习动力与长期发展。2. 提供支持而非控制

帮助孩子收集信息、参加高校开放日或实习体验,增强其对目标专业的认知。若孩子对志愿无明确倾向,可引导其通过兴趣测评、学科优势分析等方式缩小范围。五、孩子的应对建议

主动调研,展现责任感:通过查阅招生简章、咨询学长学姐等方式,证明选择的可行性。例如,对比目标专业的课程设置与自身学科优势,增强说服力。理解父母的担忧:家长往往基于安全感和经验提出建议,孩子需耐心解释兴趣与职业规划的关联,而非情绪化对抗。总结

志愿填报的冲突本质是代际观念与信息差异的碰撞。解决的关键在于建立平等对话,以数据与理性替代情绪对抗,最终实现“孩子主导、家长参谋”的协作模式。正如多篇文章强调:“志愿的落笔权应交给孩子,但沟通越充分,选择越理性。”

推荐文章

物理实验中的常见错误及避免方法

2025-01-14大数据分析在高考成绩预测与志愿填报中的应用价值

2025-03-24高考志愿填报中的志愿院校是什么意思

2025-01-13如何判断自己是否适合志愿服从调配

2024-11-22高考生面试自我介绍技巧与常见误区解析

2025-03-28电气自动化专业报考:国企就业与学科难度的双重考量

2025-04-04中考与高考的考试形式有何不同

2025-01-12选择专业时如何处理个人兴趣与市场需求

2025-01-13现代农业科学的研究方向有哪些

2025-01-31传媒行业对创意能力的要求高吗高考生如何培养相关技能

2025-04-23