高考志愿填报是考生人生的重要转折点,面对多重选择与不确定性,焦虑情绪在所难免。如何在选择中保持心理平衡?结合心理调适方法与志愿填报策略,以下提供一套系统性解决方案:

一、自我认知与兴趣探索:缓解选择迷茫的核心

1. 明确内在需求

兴趣优先:通过职业测评工具(如霍兰德测试、MBTI)了解自身兴趣与性格倾向,选择与内在动力匹配的专业。研究表明,长期职业幸福感与兴趣契合度高度相关。能力评估:结合学科优势(如物理组/历史组)、单科成绩与高考位次,筛选可匹配的院校专业组,避免因盲目冲刺导致心理落差。2. 接受“理想与现实的冲突”

若家庭经济压力较大或需承担社会责任,需在兴趣与就业前景间权衡。例如,优先选择应用型专业(如护理、机械制造)或结合地域经济特点的院校。通过调研行业趋势(如人工智能、新能源)与院校新增专业,寻找“兴趣+潜力”的结合点。二、科学填报策略:建立“安全感”的关键

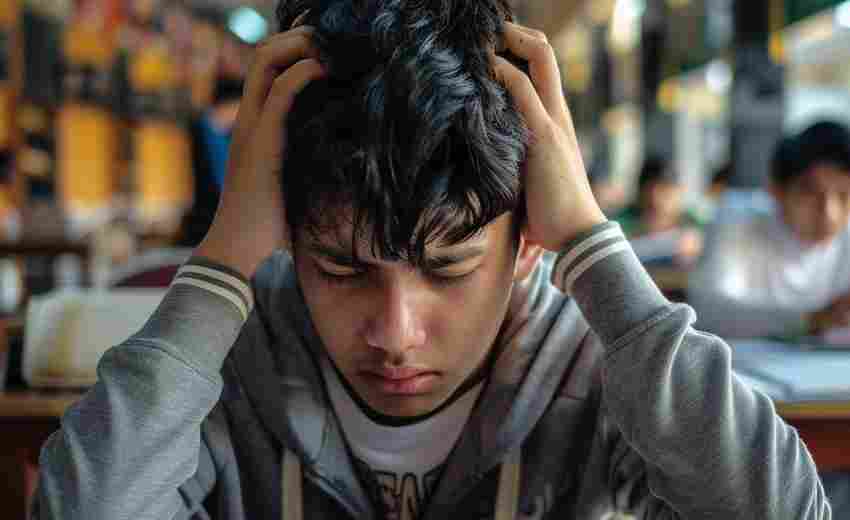

1. 梯度分配志愿,降低风险

冲稳保原则:按“15%冲刺、50%稳妥、35%保底”分配45个志愿,相邻志愿分差控制在5-10分,确保既有挑战性又有兜底保障。双保险保底:预留至少5个绝对稳妥的志愿,优先本省院校或服从调剂选项,避免滑档风险。2. 动态调整与验证

利用等效分数转换法(将模考成绩换算为往年等效分)动态调整目标院校范围,每次模考后重新验证梯度合理性。关注院校招生政策变化(如新增专业、中外合作项目),利用“信息差”寻找捡漏机会。三、心理调适技巧:应对焦虑的实用方法

1. 情绪管理

合理宣泄:通过运动、冥想、听轻音乐等方式释放压力,避免过度压抑情绪。积极暗示:用“我潜力大”“我已尽力”等语言强化自信,避免陷入“考砸了怎么办”的消极循环。2. 认知重构

接受不确定性:高考是人生节点而非终点,即使结果不如预期,仍可通过转专业、考研等路径调整方向。聚焦当下:将注意力从“能否上名校”转移到“如何最大化利用现有分数”,通过科学填报减少遗憾。四、家庭协作:家长的角色与沟通技巧

1. 支持而非主导

家长应避免强加意愿,可通过共同参加招生咨询会、分析就业数据等方式提供信息支持,而非代替决策。若与孩子意见冲突,可引入第三方(如教师、职业规划师)进行中立分析,平衡理想与现实。2. 营造安全氛围

避免传递“考不好人生就失败”的焦虑信号,接纳孩子情绪波动,通过家庭会议理性讨论志愿方案。五、应对结果的长期视角

1. 提前规划备选路径

了解转专业政策(如部分院校允许中外合作专业转普通专业)、辅修及跨校选修机会,为未来留出弹性空间。若录取结果不理想,可制定复读或职业院校的备选计划,减少“无路可走”的绝望感。2. 培养成长型思维

将志愿填报视为“自我探索的起点”,而非“一锤定音”的终点。即使被调剂到冷门专业,也可通过深耕或跨领域发展创造价值。高考志愿填报的焦虑源于信息过载与未来不确定性,而破解之道在于科学规划+心理韧性。通过分阶段拆解目标(如信息收集、方案制定、动态验证)、接纳情绪波动,考生与家长可逐步建立对选择的掌控感。正如许纪霖所言:“教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。” 志愿填报的终极目标,是找到与个人特质、社会需求动态平衡的成长路径。

推荐文章

宜宾的传媒专业学习内容是什么

2024-12-04填报时如何应对自己的兴趣与家长期望

2025-02-02高考复读生如何准备复读资料

2024-11-26口腔医学的实习机会有哪些

2025-03-02高考志愿填报中的地域选择要考虑什么

2024-12-23江西高考生(2023江西高考生有多少人)

2024-02-24传统热门专业分数线下降是否反映就业市场饱和

2025-05-28志愿填报中学科优势如何影响选择

2025-02-07大数据时代下统计学专业的高考志愿填报与职业前景解读

2025-06-27报名时间是否每年都一样

2025-01-16