在高考志愿填报中,预算控制与机会成本是相互关联的核心概念,两者共同影响着考生的决策效率和资源分配合理性。以下是具体分析:

一、预算控制的本质与表现形式

1. 分数预算的有限性

考生的高考分数是填报志愿的核心资源,其本质类似于“经济预算”。分数决定了可选院校和专业的范围,而每个志愿的投档线相当于“价格”。考生需在有限的分数内,通过“冲稳保”策略(如分梯度填报)实现资源最大化利用。例如,超出一本线50分的考生需精准定位排名,避免因高估分数导致志愿“滑档”。

2. 经济成本的隐性约束

部分院校和专业(如中外合作办学、民办高校)学费较高,家庭经济状况成为隐性预算限制。考生需在专业选择中权衡经济投入与未来收益。例如,免费师范生或医学定向生可降低经济成本,但需承担服务期限制的“机会成本”。

二、机会成本的决策逻辑

1. 志愿选择的取舍关系

机会成本体现为选择某一志愿时放弃的其他潜在最优选项的价值。例如:

2. 时间与信息的机会成本

考生需投入时间研究院校数据、招生政策等,若信息获取不充分,可能因误判导致高分低就或错失优质资源。例如,未利用加分政策可能导致错过实力更强的高校。

三、预算控制与机会成本的平衡策略

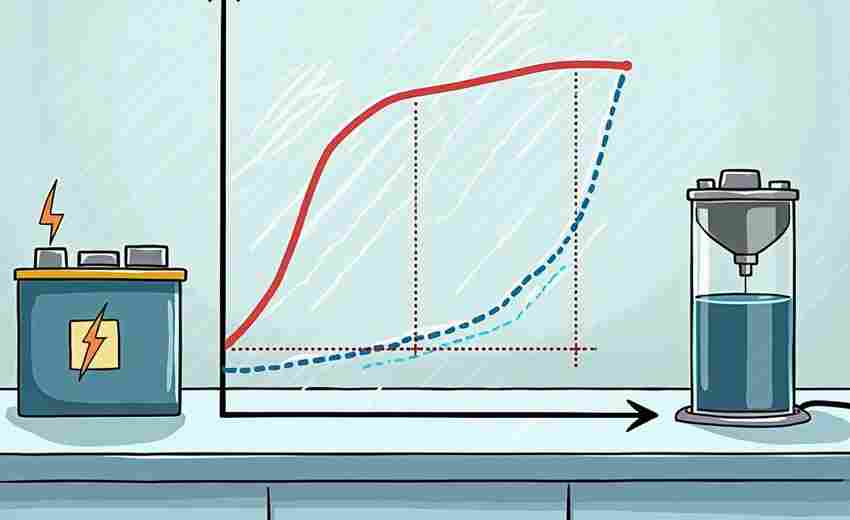

1. 梯度填报的量化管理

采用“冲稳保”策略(如将志愿分为冲刺档、稳妥档、保底档),通过分数区间划定(如上下浮动20分)实现风险分散。例如,某考生排名全省1万名,可参考往年对应分数,筛选出570-610分区间内的院校,再结合偏好缩小范围。

2. 动态权衡专业与院校优先级

3. 利用政策工具降低机会成本

四、典型案例分析

1. 案例1:巧用加分政策

河北省某考生高考586分(含农村独生子女加分10分),通过将加分应用于省内高校(如燕山大学),成功录取机械类专业,既控制了分数预算,又降低了放弃省外优质院校的机会成本。

2. 案例2:梯度填报的失败教训

某考生未设置保底志愿,冲刺院校未录取且未服从调剂,导致滑档至专科批次。其机会成本为放弃原本可录取的二本院校。

五、总结与建议

通过科学规划,考生可在预算约束下最小化机会成本,实现志愿填报的最优资源配置。

推荐文章

高考志愿选择中,如何考虑国际化

2025-01-14如何评估翻译作品的质量

2025-02-19化学工程专业就业市场对跨学科能力的要求有哪些

2025-03-31近三年视唱练耳真题高频考点分析报告

2025-04-13经济学专业的研究方法与技巧

2024-12-07如何利用调剂提升职业竞争力

2025-03-02如何避免高考志愿填报时个人信息填错导致滑档

2025-03-14曲靖高考(曲靖高考试卷)

2023-10-25高考生熬夜复习警惕功能性消化不良的成因与应对策略

2025-04-22机械工程高考热点:3D打印技术在原型制作中的应用分析

2025-03-11