在高考志愿填报中,冷门专业与热门专业的权衡需结合个人兴趣、职业规划、社会需求及专业发展趋势等多方面因素综合考量。以下是具体的分析框架与建议:

一、兴趣与能力:决策的核心

1. 兴趣导向

选择自己真正热爱的专业,能激发长期学习动力。例如,冷门专业如哲学、历史学虽就业面较窄,但若学生对人文领域有强烈兴趣,也可能在该领域取得成就。

案例参考:农学类专业曾被认为是冷门,但随着国家对粮食安全的重视,部分院校的农学录取分数逐年上升。2. 能力匹配

需评估自身学科优势,例如数学能力强的学生更适合工科或金融类热门专业,而擅长文科的学生可选择法学、教育学等。

二、冷热动态性:专业前景的辩证看待

1. 冷门可能变热

冷门专业如考古学、地质学等,因社会需求或政策调整可能成为“潜力股”。例如,新能源、养老医疗等领域因国家战略支持,相关专业热度逐渐上升。注意点:部分传统工科专业(如土木工程)近年因行业饱和而遇冷,需结合产业周期判断。2. 热门可能遇冷

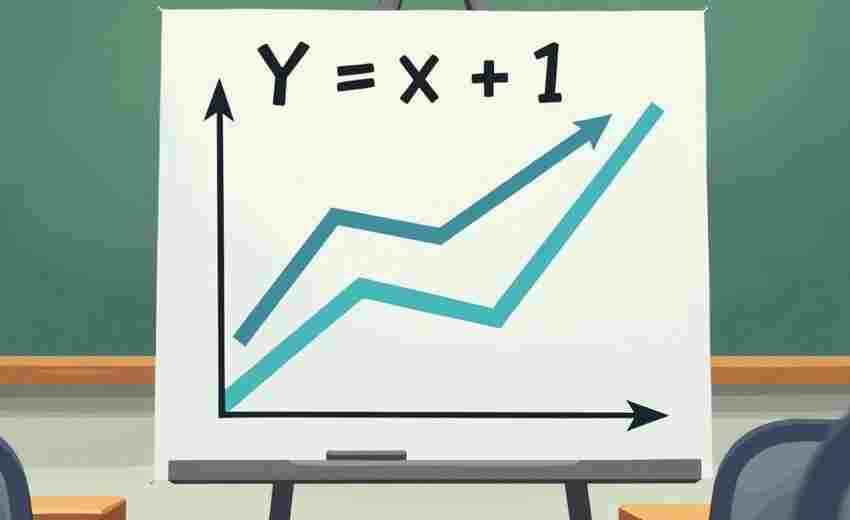

热门专业如人工智能、金融等竞争激烈,若盲目跟风可能导致就业内卷。例如,计算机专业虽长期热门,但需警惕行业人才饱和风险。三、就业与市场需求:数据驱动的选择

1. 行业趋势分析

热门专业:人工智能、数据科学、新能源等符合技术发展趋势,就业薪资较高。冷门专业:部分小众专业(如航空航天工程)因人才稀缺,反而在特定领域(如国企、科研机构)有较高竞争力。2. 就业率与薪资平衡

参考《大学生就业报告》,工科类专业平均就业率高于文科,但部分冷门专业(如护理、机械制造)因替代性低,就业稳定性强。四、填报策略:梯度与灵活性的结合

1. “冲稳保”梯度策略

冲:热门专业可尝试冲刺更高层次院校,但需预留保底志愿。保:冷门专业或双非院校的热门专业可作为保底选择,避免滑档。2. 复合型规划

若选择冷门专业,可通过辅修、考研等方式拓展职业路径。例如,本科选择基础学科(数学、物理),研究生转向应用领域(金融工程、计算机)。五、其他关键因素

1. 院校资源与地域

名校的冷门专业可能比双非院校的热门专业更具资源(如保研机会、师资力量)。一线城市院校的实习机会更多,尤其对经管、IT等专业更有利。2. 转专业与政策支持

部分高校允许大类招生或宽松转专业政策,可先进入心仪院校再调整方向。关注国家政策导向专业(如“强基计划”中的基础学科),可能获得额外支持。总结建议

高分段考生:优先名校的王牌专业,冷门专业也可作为备选,利用院校资源提升竞争力。中等分段考生:平衡专业与城市,选择就业前景明确的领域(如新一线城市的IT、制造业)。低分段考生:以专业性和就业稳定性为导向,选择护理、机械等替代性低的冷门专业。最终原则:专业冷热无绝对,适合的才是最好的。建议通过职业测评、咨询行业人士、分析历年就业数据等方式,制定个性化志愿方案。

推荐文章

高考复读对分数线的影响

2024-12-31化学实验的安全注意事项有哪些

2024-12-24食品科学与工程的核心课程有哪些

2025-01-02贵州大学的新能源专业特点

2025-02-06高校专业的转专业政策如何

2024-12-05如何处理高考报名照片的修饰问题

2024-12-13专业与市场需求如何影响就业选择

2025-01-212018年高考分数线对985、211高校的影响

2024-12-16山东军事院校与外省院校的分数线比较如何

2025-01-08高考志愿填报的冲稳保策略

2024-12-18