在高考志愿填报中,如何将个人兴趣与专业发展潜力相结合是关键。以下为综合评估与操作的策略,结合多维度信息供参考:

一、科学评估个人兴趣与特质

1. 自我探索与测评工具

兴趣识别:通过霍兰德职业兴趣测试(RIASEC模型)或MBTI性格测试,明确兴趣类型(如研究型、艺术型、社会型等),并与专业领域匹配。例如,研究型适合理工科,社会型适合教育或社会工作等。能力与特长:结合高中学科成绩和课外活动表现,分析自己在数理、语言、逻辑等方面的优势,避免选择与能力严重不匹配的专业。职业价值观:思考未来是否追求高薪、稳定性(如公务员)、社会贡献(如医学)或创新性(如人工智能)等。2. 实践验证

参与职业体验活动或高校开放日,实地了解专业课程设置和实际工作场景。例如,医学专业需面对临床操作,计算机专业需较强编程能力。二、评估专业发展潜力的核心指标

1. 行业趋势与政策导向

关注国家战略产业(如人工智能、新能源、生物医药)和区域经济需求(如地方特色产业)。例如,新能源行业因环保政策推动需求旺盛。参考《中国制造2025》《“十四五”规划》等文件,筛选政策扶持领域。2. 就业数据与职业前景

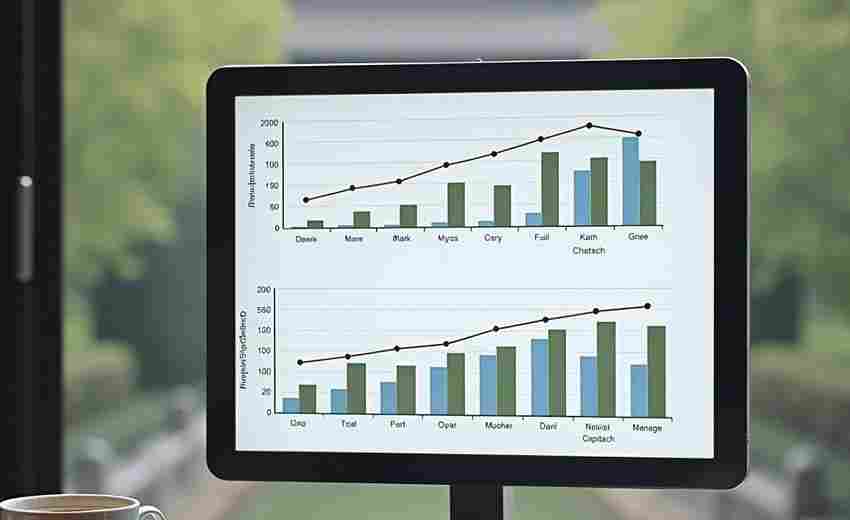

就业率与薪资水平:查阅高校发布的就业质量报告,优先选择就业率稳定且起薪较高的专业(如计算机科学与技术、电子信息工程)。职业发展路径:了解专业对口行业晋升空间,例如金融行业需要长期积累资源,而技术类岗位更依赖技能迭代。3. 学科实力与教育资源

学科评估:参考教育部学科评估结果(如A+、A类学科代表国内顶尖水平),选择目标院校的优势专业。实践资源:优先选择提供实验室、校企合作项目或实习机会的专业(如工科院校的工程实训中心)。三、兴趣与潜力结合的策略

1. 梯度填报法

“冲稳保”策略:冲刺志愿:选择兴趣匹配且发展潜力大但录取分数略高的专业(如双一流院校的人工智能)。稳妥志愿:选择兴趣与潜力均衡的中档专业(如省属重点大学的计算机科学与技术)。保底志愿:确保录取的前提下,选择就业稳定的专业(如师范类、护理类)。2. 专业组合优化

主辅搭配:若兴趣广泛,可选择“主修兴趣专业+辅修潜力专业”(如主修心理学+辅修数据科学)。跨学科选择:新兴交叉学科(如生物信息学、金融科技)兼顾兴趣与前沿领域。3. 动态调整与备选方案

提前了解高校转专业政策,部分院校允许入学后通过考试或绩点申请转专业。规划考研或跨专业就业路径(如本科数学专业可转向金融工程)。四、避坑指南

1. 警惕“伪兴趣”:避免因影视作品或他人影响而误判兴趣(如心理学≠心理咨询师,需大量理论学习和临床实践)。

2. 慎选“冷热转换”专业:部分传统热门专业(如土木工程)因行业饱和需谨慎,而冷门专业(如考古学)可能因稀缺性有潜力。

3. 核实招生细节:关注单科成绩要求(如外语类专业需英语单科达标)、身体条件限制(如医学类对色盲限制)。

五、工具与资源推荐

1. 数据查询:

教育部“阳光高考”平台(院校库、专业库)。高校官网“就业质量报告”和“学科建设”栏目。2. 咨询渠道:

参加高校招生宣讲会,直接询问专业培养方案和就业支持。联系在校生或校友获取真实体验。通过以上方法,考生可在兴趣与职业发展间找到平衡,实现“热爱”与“面包”的双赢。最终决策需结合个人实际情况,灵活调整策略,避免盲目跟风。

推荐文章

法学专业学习内容是什么

2024-11-28计算机科学与技术学什么

2024-11-09数字媒体艺术的职业机会

2024-12-07高考报名后的信息修改如何进行

2024-12-20如何利用学校开放日获取专业信息

2025-02-17高考全真模拟流程与心态调整策略

2025-05-20高考报名照片规格是什么

2024-12-02高考分数线与院校排名的关系是什么

2025-02-13应用心理学专业的职业方向有哪些

2024-11-14未获奖考生是否完全无法享受职教高考加分

2025-04-03