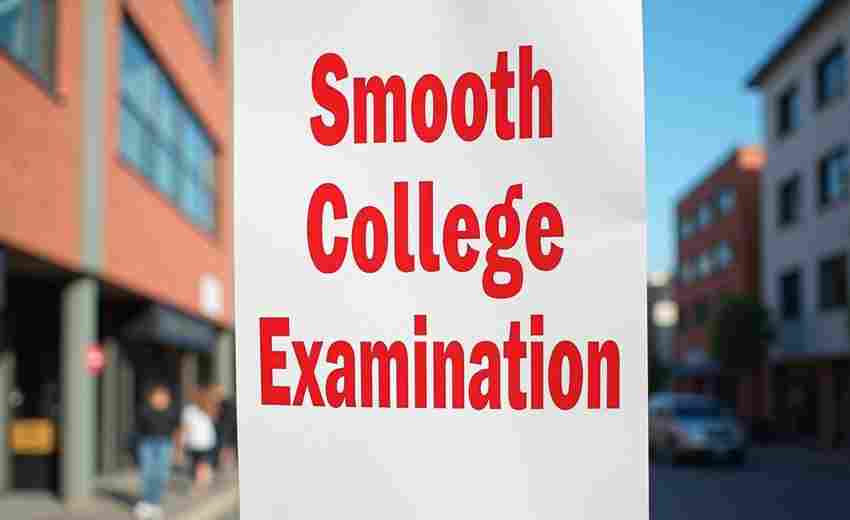

高考改革对分数线波动的影响是一个多维度、动态化的议题,涉及政策调整、选科机制、录取方式等多个层面的变化。以下结合近年改革实践及研究成果,从影响因素、具体表现及潜在问题三个层面进行评估:

一、影响分数线波动的主要因素

1. 选科机制与赋分制度

科目选择趋易避难:新高考“3+3”或“3+1+2”模式下,学生倾向于选择竞争较小或难度较低的科目(如地理、政治),导致部分科目考生群体资质差异大,等级赋分制可能拉大分数差距。学科关联性不足:部分理工科专业要求选考物理、化学,但未限科的专业因学生基础薄弱导致学业表现下降,间接影响高校对相关专业分数线的调整。2. 录取批次与志愿填报改革

批次合并:取消一本二本批次后,所有本科院校同台竞争,部分原二本院校的优势专业分数线可能上升,而冷门专业分数线下降。平行志愿与专业优先:平行志愿降低滑档风险,但“专业优先”模式要求考生更精准匹配兴趣与能力,热门专业分数线可能因竞争加剧而上涨。3. 综合素质评价与学考挂钩

部分省份将高中学业水平考试(学考)成绩与高考“硬挂钩”,学考等级较高的学生更具竞争力,间接推高相关院校或专业的录取分数线。综合评价招生(如“强基计划”)注重学科特长和综合素质,导致此类录取途径的分数线与传统统招存在差异。二、分数线波动的具体表现

1. 整体分数线上涨趋势

新高考改革后,考试科目增多、难度调整(如增加应用题型)可能拉高总分,加之竞争加剧(如2025年预计考生突破1450万),本科录取分数线普遍呈上升趋势。例如,广东省2025年春季高考分数线因科目调整和分段制改革,专科批次分数线明显上升。2. 区域与院校差异显著

地区差异:山东、河南等高考大省因考生基数大、竞争激烈,本科分数线持续高于全国平均水平(如预估需500-560分),而甘肃、西藏等地区分数线较低(450-480分)。院校分化:高水平大学通过限制选科、加试科目等方式保障生源质量,分数线波动较小;高职院校因生源多元化(如单招、统招混合),整体分数线下降但优势专业分数提升。3. 专业间分数线差距缩小

新高考强调专业匹配性,冷门专业通过降低分数线吸引生源,而热门专业(如计算机、医学)因报考集中,分数线差距缩小但竞争加剧。三、潜在问题与争议

1. 公平性挑战

家庭资本影响:优势阶层通过购买升学服务、获取信息优势,在选科策略、志愿填报中占据先机,可能加剧分数线的阶层分化。地区资源不均:教育发达地区学生更易适应灵活题型和综合素质评价,导致分数线“隐性不公平”。2. 政策执行风险

综合素质评价标准模糊:部分学校缺乏统一标准,可能导致评价主观化,影响分数线的客观性。批次合并后的志愿填报风险:考生对院校层次判断困难,可能出现高分低就或低分滑档现象。3. 学生适应压力

选科与职业规划脱节:部分学生因盲目选科导致专业学习困难,高校需通过补课弥补知识缺口,间接影响教学质量和分数线设定。四、总结与展望

高考改革对分数线的影响呈现“结构性波动”特征:整体分数线上涨、批次差异缩小、专业竞争加剧。改革的初衷是促进公平与科学选才,但在执行中需警惕家庭资本干预、地区资源不均等潜在问题。未来应通过以下措施优化:

1. 完善赋分机制:动态调整选科难度系数,减少投机性选科行为。

2. 强化信息公开:提供更透明的分数线划定依据和志愿填报指导。

3. 均衡教育资源:加大对弱势地区教育投入,缩小区域分数线差异。

综上,高考改革对分数线的波动既是挑战也是机遇,需通过政策微调和配套措施,逐步实现“科学选才”与“教育公平”的平衡。

推荐文章

经济学中的微观经济与宏观经济有何不同

2024-12-16高考生如何用学术竞赛成果证明科研专业适配性

2025-04-18选择工科专业需要掌握哪些基础知识

2024-11-30文化产业管理专业就业前景如何适合高考生选择吗

2025-03-18高考历史复习的重点是什么

2024-12-04如何查询我的高考报名信息

2024-12-10理科生如何选择实习单位

2024-12-24填报韶大志愿如何运用冲稳保梯度提高成功率

2025-03-11如何做好高考心理调适

2024-12-04中医学专业的核心课程有哪些

2025-02-27