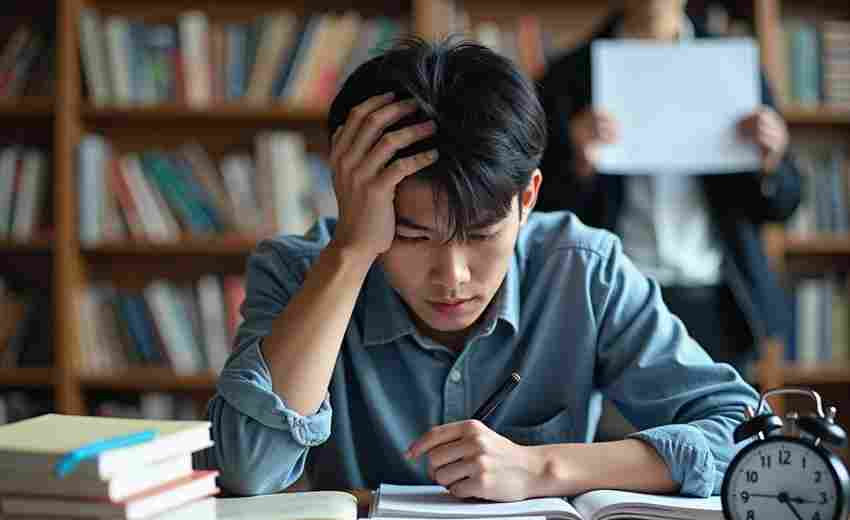

高考生在选择专业时,如何平衡社会认可度与个人兴趣是一个复杂但关键的问题。以下结合多维度分析,提供具体策略与建议:

一、自我评估与兴趣探索

1. 明确兴趣与能力

通过霍兰德职业兴趣测试等工具(如社会型、研究型、艺术型等6类划分),了解自身兴趣类型和潜在优势。例如,艺术型学生适合创意类专业,而研究型学生可能更适合理工科。结合高中学科成绩和实践活动(如竞赛、社团),判断自己是否具备相关领域的潜力。2. 区分“短暂兴趣”与“长期热爱”

兴趣需要与职业发展潜力结合。例如,喜欢绘画的学生可考虑数字媒体艺术(结合技术与艺术),而非仅限纯艺术专业。二、社会认可度的多维分析

1. 就业前景与市场需求

参考行业趋势报告和就业数据,优先选择需求稳定或增长的专业(如人工智能、医学、新能源等)。警惕“伪热门”专业,例如部分传统工科因产能过剩可能面临就业饱和。2. 专业的社会价值与政策导向

关注国家战略方向(如芯片制造、生物医药、碳中和等),这些领域通常有政策支持和资源倾斜。公务员、教师等职业对应的专业(如汉语言文学、思政、临床医学)社会认可度高且稳定性强。三、平衡策略:兴趣与现实的结合点

1. 交叉学科与复合型专业

选择跨领域专业(如生物医学工程、金融科技),既能满足兴趣,又能拓宽就业面。例如,艺术生可转向游戏设计(需编程基础),理工生可涉足数据分析(需统计学知识)。2. 院校资源与地域优势

综合类大学的通识教育平台(如北大元培学院、复旦书院制)允许低年级探索兴趣,高年级再细分专业。优先选择产业发达地区(如长三角、珠三角)的院校,实习和就业机会更多,弥补专业冷门的短板。3. “保底兴趣”与“理性妥协”

若兴趣专业就业面窄(如哲学、历史),可辅修实用技能(如会计、编程)或规划考研路径。张雪峰建议:普通家庭优先就业,选择“容错率高”的专业(如计算机、电子信息);资源充足者可兼顾情怀。四、灵活规划发展路径

1. 本科与职业的“非绑定”思维

部分专业(如数学、统计学)作为“万金油”基础学科,可为未来转向金融、数据科学等领域打下基础。通过双学位、跨专业考研、行业证书(如CPA、CFA)调整职业方向。2. 动态调整与终身学习

大学期间通过实习、科研项目验证兴趣与职业的匹配度,及时调整规划。新兴行业(如元宇宙、量子计算)可能在未来十年爆发,保持学习能力比初始专业选择更重要。五、志愿填报实操建议

1. 梯度填报策略

采用“冲-稳-保”原则:前1-2志愿冲刺兴趣与认可度双优的专业;中间选择匹配度高的稳妥选项;最后填报保底院校或专业。2. 规避风险与信息核实

避免因专业名称误解(如生物医学工程属工科,非医学)或院校地域误导(如河北工业大学在天津)导致选择失误。仔细阅读招生章程,关注单科成绩、身体条件等限制,避免退档。平衡社会认可度与个人兴趣并非“二选一”,而是通过科学规划找到两者的交集。建议考生结合霍兰德测试、行业数据、院校资源,制定弹性发展路径,同时利用志愿填报技巧降低风险。最终目标是在现实生存与理想追求之间,找到可持续的成长空间。

推荐文章

调剂申请需要哪些材料

2024-12-29服从调剂的好处与风险

2025-02-15分数线与专业难度之间的关系是什么

2025-01-01高考后如何根据房价差异调整职业目标

2025-04-12食品工程智能化趋势对高考生专业能力的要求

2025-04-04机械设计与制造的热门行业

2024-11-15艺术特长生课外活动与高考降分政策关联性解析

2025-05-30211高校的语言类专业受欢迎吗

2025-02-23如何咨询前辈或专业人士

2024-11-26法学专业就业前景如何高考选科时是否需要文理兼修

2025-04-18