高考生通过积极的心理暗示增强自信心,可以有效缓解考前焦虑、调整心态,从而在考试中发挥最佳水平。以下是结合心理学理论和实际应用的综合建议,供考生参考:

一、语言暗示法:用正向语言重塑信念

1. 每日自我肯定

每天起床后、临睡前,用简短有力的肯定句激励自己,如“我一定能行!”“我有能力应对挑战!”“我已经准备充分!”。避免使用否定词(如“不要紧张”),而是用“我可以保持冷静”等积极表达。2. 应对难题的即时暗示

遇到困难时,用“这道题我能解决”“回忆知识点,慢慢梳理”替代消极想法,避免自我否定。3. 成功场景预演

闭眼想象高考顺利的场景:答题流畅、时间分配合理、考后轻松愉悦。这种“心理彩排”能强化自信。二、行为暗示法:通过行动传递积极信号

1. 调整肢体语言

走路时挺胸抬头、步伐有力,可提升自信感;学习时整理桌面、保持端正坐姿,营造专注氛围。2. 建立仪式感

选择特定物品作为“幸运符”(如喜欢的文具、衣服),或在考前听一首激励音乐,通过熟悉感降低焦虑。3. 运动与饮食调节

每天适度运动(如跑步、拉伸)释放压力,同时通过健康饮食(如香蕉、牛奶)稳定情绪,避免咖啡因过量。三、情绪管理:化解焦虑的实用技巧

1. 接纳并转化压力

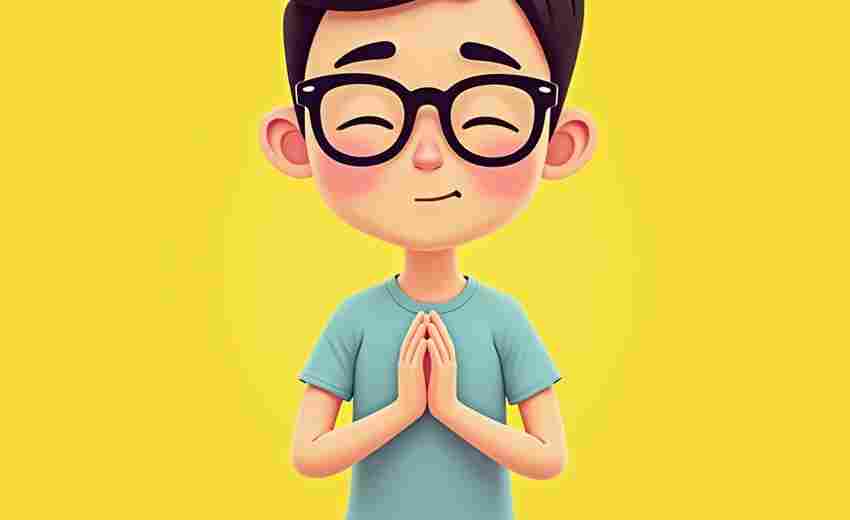

承认紧张是正常反应,将其视为“兴奋信号”而非敌人。例如,暗示自己:“适度紧张让我更专注!”。2. 呼吸与冥想训练

焦虑时用“腹式呼吸法”:吸气5秒→屏息5秒→缓慢呼气,重复3-5次,快速平复情绪。3. 情绪宣泄与记录

通过写日记、与亲友倾诉释放压力,或通过“情绪急救本”记录进步和积极小事,低落时回顾。四、认知重构:调整对考试的解读

1. 合理归因与目标设定

将成绩波动归因于“方法需调整”而非“能力不足”,设定阶段性小目标(如每天解决一类题型),积累成就感。2. “瓦伦达心态”应用

专注当下任务,而非纠结结果。如暗示自己:“像平时练习一样答题,发挥真实水平即可”。3. 避免过度比较

减少关注他人进度,专注于自身提升。例如:“我的对手只有自己,每天进步一点就是胜利”。五、长期习惯:培养积极心理的日常策略

1. 反复强化积极信念

将激励语句贴在书桌或手机壁纸上,每天多次默念,通过重复渗透潜意识。2. 模拟考试场景训练

在模拟考中刻意练习心理暗示,逐步适应考场氛围,减少陌生感带来的紧张。3. 家长与环境的支持

家长避免传递焦虑,可通过鼓励性语言(如“我们相信你的努力”)营造轻松氛围。案例参考与科学依据

心理学机制:积极暗示通过影响潜意识、激活大脑积极神经网络,提升自我效能感和抗压能力。成功经验:如四川理科状元张莉通过坦然面对紧张情绪,最终超常发挥;考生通过“自我质辩”化解担忧,专注于解决问题。总结

积极心理暗示的核心在于将“消极思维”转化为“行动导向”,通过语言、行为和环境的多维度调整,逐步建立稳固的自信体系。考生需结合自身特点选择适合的方法,并在日常中持续练习,让积极心态成为高考成功的“隐形助力”。

推荐文章

高考成绩和自主招生的联系

2024-12-21如何挑选适合自己的大学专业

2024-11-28高考数学统计部分对经济学计量分析的重要性是什么

2025-04-17如何获取专科专业的招生简章

2024-12-02电子工程专业需要掌握哪些技能

2025-03-05如何理解大连高考分数线的优先级

2024-11-25如何根据兴趣特长选择适合的高考专业

2025-05-04春季高考分数线近年波动趋势解析

2025-03-12职业技能证书的重要性

2024-11-24高考选科组合对从事大数据分析职业有何影响

2025-03-23