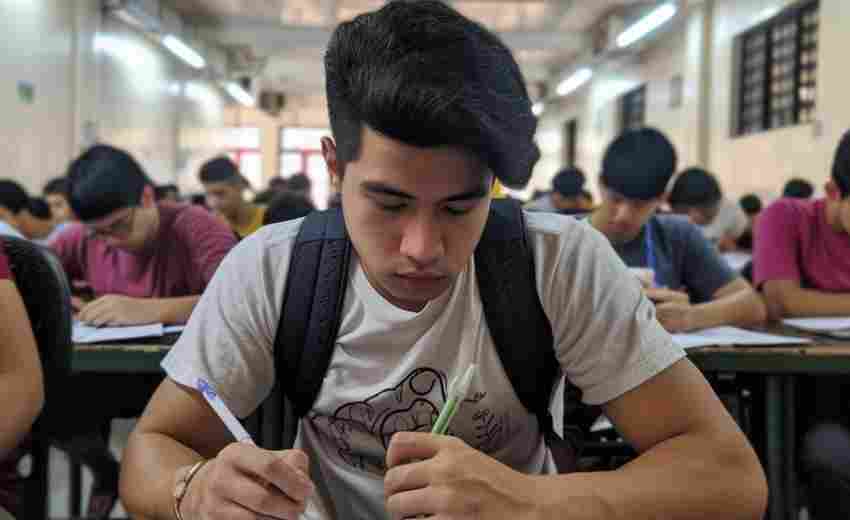

高考生家庭冲突通常围绕学业压力、亲子沟通障碍、期望差异等核心问题展开。社会工作者需结合家庭系统理论、危机干预理论等专业方法,从多维视角制定介入策略。以下是具体的策略分析及实践路径:

一、需求评估与问题定位

1. 冲突根源分析

高考生的家庭冲突多源于以下因素:

学业压力与期望落差:父母对子女成绩的过高期待与考生实际能力之间的差异,易引发焦虑和对抗(如父母强制补习、限制娱乐时间等)。沟通模式僵化:青春期青少年的自主意识增强,而父母仍沿用权威式沟通,导致情感疏离(如子女拒绝交流、父母指责式语言)。角色定位冲突:考生对自我发展的规划与父母设定的目标不符(如专业选择、升学路径分歧)。2. 需求分层

短期需求:缓解情绪压力、建立安全沟通环境。长期需求:调整家庭互动模式、增强抗逆力与问题解决能力。二、介入策略与实务方法

1. 情绪管理与危机干预

心理疏导先行:通过个案访谈或家庭会谈,优先处理家庭成员的情绪问题。例如,运用“背对背倾听”技术,分别了解父母与考生的真实诉求,避免情绪对抗升级。压力释放活动:组织家庭参与减压活动(如亲子运动、艺术疗愈),转移冲突焦点,促进情感联结。2. 家庭系统重构

结构家庭治疗:调整家庭权力关系与角色分配。例如,引导父母从“控制者”转变为“支持者”,赋予考生适度决策权,重建平等对话模式。沟通技巧训练:教授“非暴力沟通”四要素(观察-感受-需要-请求),帮助家庭成员用“我信息”替代指责性语言(如“我感到担心”替代“你总是不努力”)。3. 资源链接与社会支持

教育信息整合:为家庭提供高考政策解读、职业规划资源,减少因信息不对称导致的冲突。外部支持网络:链接学校心理老师、同龄支持小组或线上互助社群,形成“家庭-学校-社区”协同干预体系。4. 抗逆力培育与长期跟踪

能力建设:通过角色扮演、情景模拟,帮生提升时间管理、压力应对技能,增强自我效能感。回访机制:在高考关键节点(如模考、志愿填报)进行定期跟踪,预防冲突复发,巩固介入效果。三、特殊情境的应对技巧

1. 极端冲突场景

若冲突涉及肢体暴力或心理虐待(如父母因成绩不佳实施体罚),需优先启动危机介入程序,联合公安机关、学校进行紧急干预,必要时申请“人身安全保护令”。2. 代际文化冲突

针对父母固守传统教育观念(如“唯分数论”),可通过案例对比、专家讲座等方式,引导其接纳多元化成才路径。四、专业反思与考量

1. 价值中立原则:避免因同情考生或认同父母立场而偏袒一方,需保持客观立场,尊重家庭自决权。

2. 文化敏感性:关注城乡差异、经济条件等因素对冲突形态的影响(如农村家庭可能更依赖高考改变命运,冲突烈度更高)。

高考生家庭冲突的社会工作介入需兼顾“问题解决”与“能力发展”双重目标,通过情绪疏导、系统重构、资源整合等策略,帮助家庭建立弹性应对机制。实践中需灵活运用家庭治疗、个案管理等技术,并结合规范与文化背景,实现冲突的可持续化解。

推荐文章

高考654分生物科学类专业志愿填报避坑指南

2025-05-04医学影像学专业的学习内容有哪些

2024-12-12如何根据学科潜能确定高考选科方向

2025-03-24高考外语口语考试的准备

2024-10-21南京高考_南京高考制度

2023-12-14高考报名确认后如何获取成绩单

2025-02-07高考志愿填报中教育学专业需要哪些教学技能储备

2025-03-19高考成绩优异是否直接获得青海大学奖学金

2025-05-19师范生教学日志中的高考地理图表题解析方法

2025-05-10未来热门行业对应的专业有哪些

2025-01-09