高考生在选择专业时,需结合自身兴趣、能力与职业规划,避免因信息偏差导致误选。以下是三步判断专业课程是否适合自己的方法,帮生科学决策:

第一步:自我评估兴趣与能力

1. 兴趣匹配度

兴趣是学习动力的核心。考生需明确自己的兴趣方向:

学科偏好:是否擅长或喜欢该专业的基础学科?例如,计算机专业需数学和逻辑思维,临床医学需生物和化学基础。职业兴趣:通过霍兰德职业测评等工具,判断自己属于研究型、艺术型还是社会型人格,匹配对应专业。价值观匹配:是否认可专业对应的行业价值观?例如,医学需奉献精神,法学需公平正义感。2. 能力适配性

学科成绩:分析高中相关科目成绩,如数学薄弱者慎选金融工程,物理差者避开电子信息类。性格特质:内向者可能更适合研究型工作(如科研),外向者可考虑管理或传媒类专业。第二步:深度调研专业课程与职业前景

1. 课程内容分析

避免望文生义:例如“信息与计算科学”实为数学学科,非计算机专业;“生物医学工程”侧重医疗器械研发,与临床医学无关。课程设置:通过院校官网或招生简章查看专业核心课程。例如,法学需学习民法、刑法,会计学涉及大量财务实操。2. 就业方向与行业趋势

就业率与薪资:参考教育部发布的就业质量报告,如人工智能、大数据等新兴领域需求旺盛,传统行业如部分文科专业竞争激烈。行业门槛:医学需长期深造,计算机专业更看重技术能力,教育类需考取教师资格证。3. 院校实力与资源

学科排名:参考软科中国专业排名,例如电子科技大学的电子信息类、中国政法大学的法学均为顶尖。实践机会:了解院校是否提供实习、科研项目或校企合作资源,如工科院校的实验室、财经类院校的模拟实训。第三步:实际体验与信息验证

1. 实地考察与咨询

校园开放日:参与目标院校的开放活动,旁听专业课程,感受教学氛围。学长学姐反馈:通过社交平台或校友群,了解真实学习体验和就业情况,例如课程难度、转专业政策等。2. 模拟学习与短期尝试

在线课程体验:通过MOOC(如中国大学MOOC)学习专业入门课程,如编程基础、心理学导论,判断是否感兴趣。职业体验活动:参与行业实习或职业体验营,例如医学类可尝试医院见习,新闻学可尝试自媒体运营。3. 风险评估与备选方案

退路规划:了解目标院校的转专业政策(如成功率、时间节点),并设置相近专业作为备选。家庭支持度:结合经济条件(如民办院校学费较高)、地域偏好(一线城市机会多但竞争激烈)综合决策。三步骤的关键要点

1. 向内探索:明确“我喜欢什么”与“我能做什么”。

2. 向外求证:通过权威数据与真实反馈验证专业匹配度。

3. 动态调整:灵活制定备选方案,避免因信息局限导致决策失误。

通过以上三步,考生可系统化评估专业与自身的适配性,减少误选风险,为大学生活和职业发展奠定坚实基础。如需进一步了解具体专业详情,可参考教育部阳光高考平台或院校官网公布的招生信息。

推荐文章

医学专业的学习难度有哪些

2025-01-27心理学专业必修科目与高考成绩关联性深度剖析

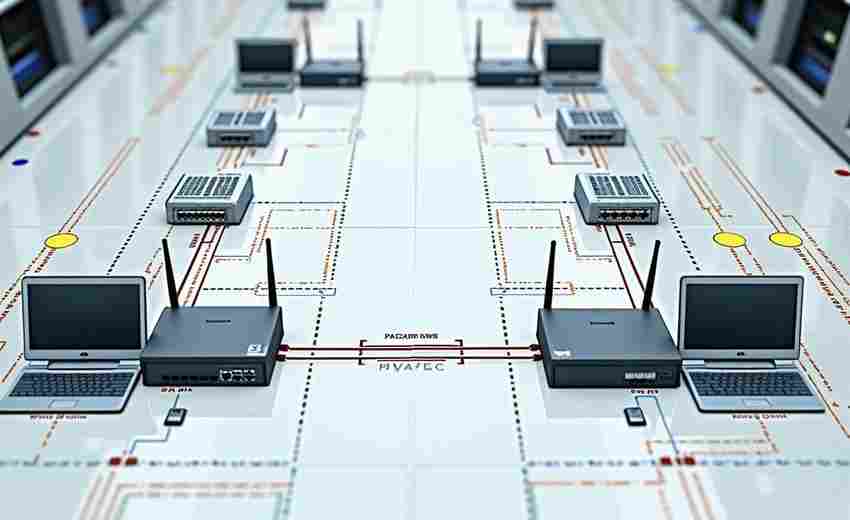

2025-05-06网络工程师需要掌握哪些技能

2025-01-13高考热门专业:计算机网络技术包含哪些网络管理课程

2025-04-08高考志愿填报中,如何选择热门专业

2025-02-28高考复读生报名需要哪些材料

2025-01-24冷门专业低分高就解析未来五年潜力专业趋势

2025-03-23电子元件的工作原理

2024-10-31护理学考研方向与高考科目选择指南

2025-06-13统计分析在市场研究中的应用是什么

2025-02-02