高考语言表达题对语用学知识的考查主要体现在语境适应能力、语言形式选择、信息传递效率及交际功能实现等方面,具体通过以下题型和维度展开:

一、语境与语体适应

1. 情境化语用分析

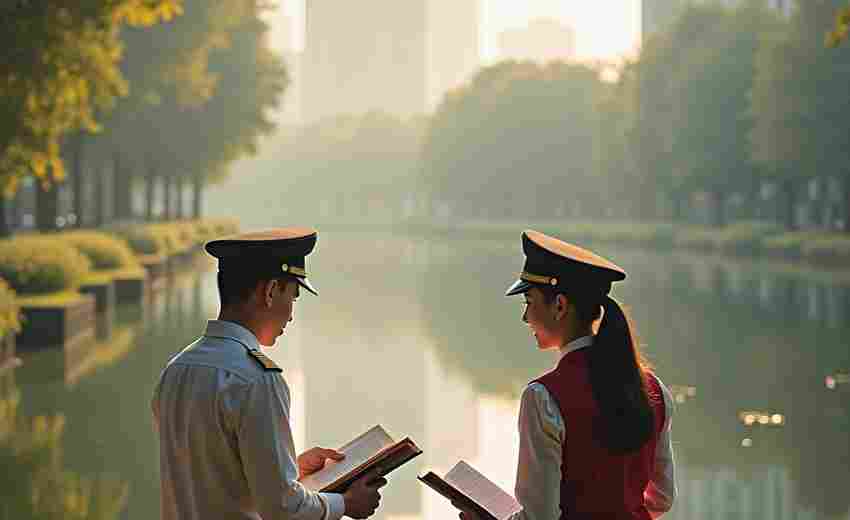

题目常设置真实情境(如访谈、新闻、日常对话),要求考生根据具体场合、对象和目的调整语言表达。例如:

2. 语体转换

考查口语与书面语的差异,如要求将散句改为整句,增强节奏感,或根据文体特点选择修辞手法(如解说词需兼具说明性与文艺性)。

二、语言形式与表达效果

1. 句式变换

通过比较原句与改句的差异,分析不同句式的表达效果。例如:

2. 修辞与语用功能

考查比喻、拟人、排比等修辞在语境中的作用。例如:

3. 信息组织与焦点强调

通过语序调整或成分前置突出关键信息。例如:

三、语篇连贯与逻辑

1. 句子衔接与排序

要求根据逻辑关系(因果、转折、并列)调整语序,或通过代词、关联词确保上下文连贯。例如:

2. 语篇结构分析

考查段落内部的层次关系(如总分、对比),或文本整体的谋篇布局(如议论文的论点与论据呼应)。

四、语义与语用规范

1. 病句与歧义消除

涉及成分残缺、搭配不当、语义重复等问题。例如:

2. 词语选择与语义精准

考查近义词辨析(如“难以言状”与“难以言表”)、成语适用对象(如“豆蔻年华”仅指少女)。

五、综合应用与创新题型

1. 跨文体融合

如将文学文本与实用文本结合(如金克木《国文教员》后附文体评析),考查多元语境的综合解读。

2. 新题型应对

如“图文转换+情境描写”需结合图片要素(如阅兵仪式)和背景信息(如国庆主题),兼顾准确性与感染力。

备考策略建议

1. 夯实基础知识:系统梳理病句类型、标点规则、修辞手法等。

2. 强化情境训练:通过模拟真实交际场景(如访谈、新闻评论)提升语用敏感度。

3. 分析真题规律:关注近年题型变化(如山东卷的比喻分析、新闻压缩),总结高频考点。

4. 整合教材资源:结合课本中的经典案例(如《聊斋志异》对写作的影响)迁移应用。

通过以上多维度的考查,高考语言表达题不仅检验学生对语言规则的掌握,更强调其在真实语境中灵活运用语言解决问题的能力,体现了语用学“语言为交际服务”的核心思想。

推荐文章

调休期间使用学习工具的建议

2025-02-03电信卡志愿填报智能纠错与预警功能使用

2025-05-01西藏大学的外语专业热门程度分析

2024-12-30如何制定调剂自选的学习计划

2025-02-15一流大学与普通大学专业选择的差异

2025-02-13什么是艺术高考的基本科目

2024-11-04三维建模技术与高考立体几何解题思路探讨

2025-06-01的申请时间能否延迟

2024-11-17高考音乐类简答题如何作答影视配乐的作用

2025-06-01