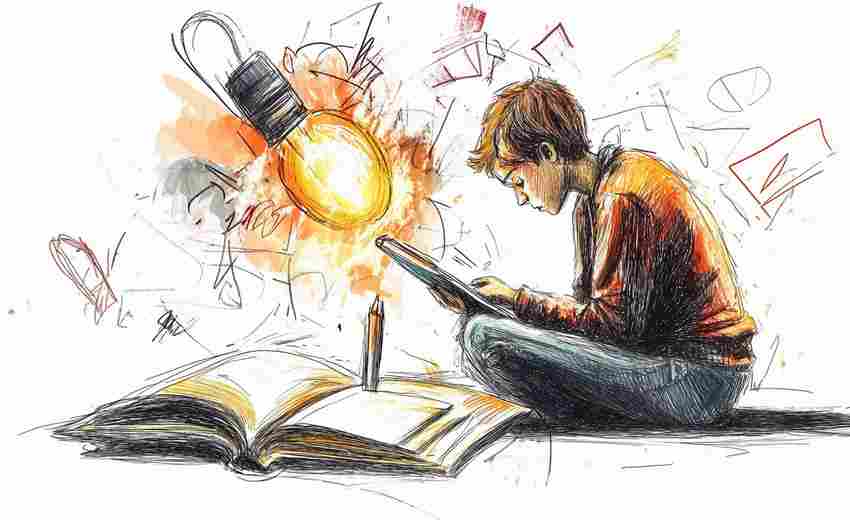

在高考志愿填报的关键阶段,许多考生因信息繁杂、未来不确定性而产生决策焦虑。以下从自我认知、信息整合、心理调适等角度提供系统性建议,帮生建立决策自信:

一、深度自我探索:打破迷茫的起点

1. 兴趣与特长的科学评估

兴趣导向:通过霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试等工具(如网页38提到的测评),明确自身对研究型、实践型或艺术型等职业方向的倾向性。例如,逻辑思维强的考生可能适合工科或计算机类专业,而沟通能力突出的考生可考虑教育、管理等领域。学科优势分析:回顾高中阶段的学科表现,结合多元智能理论(如数理逻辑、语言智能等),判断自己更适合理科(如物理、化学)还是文科(如历史、法学)。例如,生物成绩优异且对实验感兴趣的考生,可优先考虑医学或生命科学专业。2. 职业倾向与价值观匹配

思考未来职业场景:是否倾向稳定(如师范、会计)?追求高薪(如金融、计算机)?或关注社会价值(如社会工作、环境科学)?通过网页26提到的职业规划工具,将专业选择与长期目标结合。二、信息整合与理性决策:构建“数据化”自信

1. 专业与院校的精细化调研

专业内涵:避免望文生义,如“心理学”可能涉及神经科学实验(需物理/化学基础)或心理咨询(需人文素养),需结合课程设置判断适配度。院校实力:优先选择目标专业的“双一流”学科院校(如网页1提到的王牌专业策略),例如报考心理学可关注北师大(需物理+化学)或华南师大(仅需物理)。就业趋势:参考国家政策导向(如人工智能、新能源)和行业报告,避免盲目追逐“热门”,例如近年农学回暖,园林专业需求增长。2. 动态评估录取概率

使用“分数区间法”:根据全省排名与往年数据划定冲刺、稳妥、保底院校(如网页54提到的上下浮动20分策略),结合招生简章中的调档比例和单科要求调整志愿梯度。三、心理调适:化解焦虑的行动指南

1. 接纳不确定性

志愿填报是“概率性选择”,而非绝对正确答案。可通过网页58提到的“翻盘思维”,将关注点从“是否选错”转移到“如何优化选择”。2. 家庭沟通与资源借力

与家长共同分析:利用网页62提到的“高考志愿规划师”服务,或通过学校开放日、学长学姐经验分享获取一手信息,减少信息不对称带来的焦虑。3. 小步验证决策

尝试短期实践:如参与目标专业的线上公开课(如Coursera心理学课程),或采访从业者了解真实工作场景,通过“体验式认知”增强决策信心。四、工具与策略:让决策更结构化

1. 决策平衡单法(网页18推荐)

列出“兴趣匹配度”“学科优势”“就业前景”“院校地理位置”等维度,赋予权重后评分,量化比较不同选项。例如:

| 维度 | 权重 | 专业A得分 | 专业B得分 |

|--||--|--|

| 兴趣匹配度 | 30% | 90 | 70 |

| 学科优势 | 25% | 85 | 80 |

| 就业前景 | 20% | 75 | 90 |

2. “冲稳保”策略动态调整

将志愿分为三档:冲刺(高于平均分5-10分)、稳妥(匹配平均分)、保底(低于平均分10-15分),确保风险可控。

五、长远视角:专业与人生的弹性适配

跨学科可能性:如选择“文理兼收”专业(如经济学、管理学),保留未来转型空间。终身学习心态:大学提供辅修、跨专业考研等路径,即使初次选择不完全理想,仍可通过持续探索找到方向。总结:决策自信源于“充分的自我认知+系统的信息分析+灵活的心态调整”。考生可通过科学工具缩小选择范围,结合动态验证逐步坚定方向。记住,专业选择是人生的重要节点,但非唯一答案——未来的你,仍拥有无限可能的修正权。

推荐文章

调剂志愿的排名应该如何安排

2024-12-01人力资源管理专业在高考志愿填报中有哪些热门就业方向

2025-04-26如何避免高考报名照片的反光问题

2025-01-25家长在高考专业选择中应如何提供有效建议

2025-03-12调剂后如何规划个人发展路线

2025-01-18材料类专业就业新趋势:哪些方向值得高考生关注

2025-04-15如何利用模拟志愿填报工具

2024-11-24调剂后的学分转换如何处理

2024-11-27了解专业课程设置的重要性是什么

2025-01-01高考志愿规划师如何评估院校排名

2025-02-07