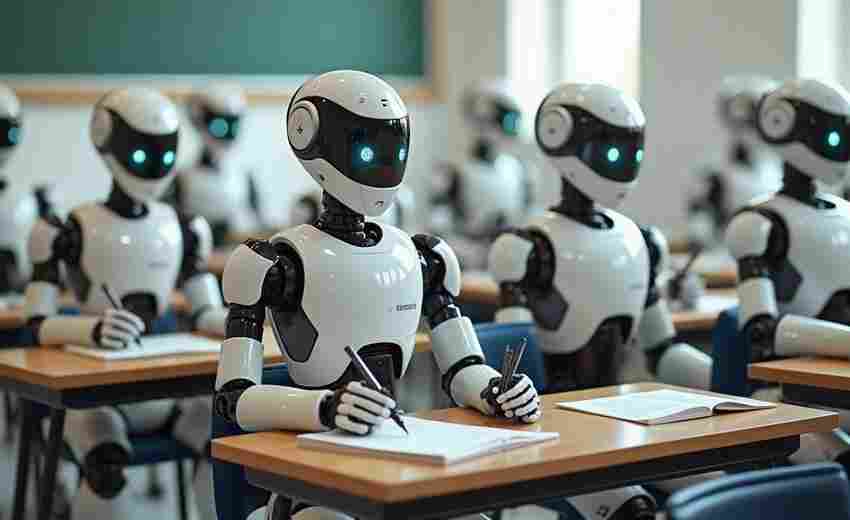

在人工智能时代,冷门专业与新兴行业的机遇平衡需要从学科交叉性、技能可迁移性、行业前瞻性三个维度切入,既要避免盲目追逐热点导致人才过剩,也要防止传统领域因技术冲击而边缘化。以下从战略路径、行业融合、人才培养三个层面展开分析:

一、冷门专业的转型路径:重塑价值链条

1. 传统学科的技术赋能

冷门专业(如哲学、社会学、历史学等)可通过与AI技术结合,挖掘新应用场景。例如:

哲学+AI:人工智能治理、算法公平性评估等岗位需哲学逻辑与法学背景人才,解决AI的失控风险与价值对齐问题。艺术+生成式AI:传统艺术设计专业可转向AI辅助创作领域,如数字策展、元宇宙文物修复,需同时掌握美学理论与3D建模技术。语言学+自然语言处理:小语种专业可参与多模态大模型的语料标注与本地化适配,解决AI语言模型的“文化偏见”问题。2. 技能叠加与终身学习

冷门专业需补充数据科学、编程等硬技能,形成“T型能力”。例如:

心理学+脑机接口:认知神经科学研究者可转向脑波控制算法开发,需掌握神经科学知识与Python编程能力。农业+智能传感器:传统农学结合物联网技术,实现精准农业管理,需学习数据分析与设备运维。二、新兴行业的潜力赛道:交叉领域突围

1. 技术驱动型领域

AI芯片与量子计算:半导体材料、物理学等“冷门”学科是芯片研发的基础,国内企业如寒武纪、景嘉微急需跨学科人才。合成生物学:基因编辑、人工生命系统设计需生物学与计算机模拟交叉背景,解决与安全难题。具身智能与人形机器人:机械工程、材料科学等传统工科是机器人硬件研发的核心,结合AI算法实现“感知-决策-执行”闭环。2. 社会需求导向领域

绿色科技与碳中和:环境工程、生态学专业在碳足迹评估、可再生能源管理中不可或缺,AI优化能源分配需行业经验。危机管理与人因工程:公共卫生、社会学背景人才可参与全球流行病建模,结合AI预测社会系统风险。老龄化社会的智能康养:护理学、康复医学与智能辅具结合,开发AI辅助诊断与远程监护系统。三、平衡术的核心:教育体系与政策协同

1. 高校学科设置的理性化

避免盲目开设AI专业,需根据院校特色差异化发展。例如:

综合性大学可侧重基础理论研究(如类脑计算、多模态大模型);应用型高校可对接区域产业需求,培养智能制造、智慧农业等场景的实操人才。2. 政策引导与产教融合

数据要素市场建设:推动冷门专业数据资源(如文化遗产、生态监测数据)的标准化与开放共享,促进AI模型训练。企业联合实验室:鼓励AI企业与传统行业共建研发中心,如医疗AI实验室(医学+算法)、智能交通实验室(土木工程+自动驾驶)。3. 人才评价体系革新

建立“能力认证+项目经验”双轨制,认可跨学科成果。例如:

设立AI师、数字策展人等新职业资格认证;将开源社区贡献(如参与DeepSeek模型优化)纳入学术评价。四、个体策略:从“被动适应”到“主动创造”

1. 职业锚定与场景迁移

冷门专业从业者可选择AI增强型岗位,如考古学家利用AI进行文物数字化重建,或历史学者通过NLP技术分析古籍语义。2. 低门槛切入与高阶跃升

从数据标注、AI训练师等基础岗位起步,逐步向算法优化、产品经理等角色转型;通过微学位(如Coursera的AI课程)或行业认证(如TensorFlow开发者证书)提升竞争力。构建“动态适配”生态

人工智能时代的机遇平衡术本质是动态适配:冷门专业需以技术为杠杆撬动存量知识价值,新兴行业需以人文为锚点规避风险。政策、教育、个体三方协同,才能实现“技术红利”与“人文温度”的共生。正如教育部部长怀进鹏所言:“教育要平衡好技术逻辑与价值逻辑,让每个领域的人才找到自己的花期。”

推荐文章

哪些专业容易调剂

2024-12-20河南高考的志愿填报方式是什么

2025-02-19高考专项计划与普通招生的区别是什么

2025-01-01如何通过往年录取数据分析志愿填报

2024-11-13调剂名额有限,如何提高竞争力

2025-01-25影响高考分数线的主要因素

2025-03-05报刊杂志编辑的职业要求是什么

2025-02-14申请提前批次的注意事项是什么

2025-02-09广州白云学院的语言学专业课程设置如何

2024-12-29志愿填报必备:用Tableau分析历年高校录取数据趋势

2025-04-15