以敬畏之心解锁生态文明的密钥,需要从思想自觉、行动实践、制度保障三个维度展开,构建人与自然和谐共生的深层逻辑。以下是基于多方视角的深度论述:

一、敬畏之心的哲学根基与文化传承

1. 自然观的革新:从征服到敬畏

工业文明曾将人类置于自然的对立面,而生态文明理念强调“人属于自然”的谦卑立场。正如《庄子·知北游》所言“天地有大美而不言”,敬畏自然是对生命共同体的深刻认知。中华传统生态智慧中的“天人合一”“道法自然”等理念,为现代生态文明提供了文化基因。例如,都江堰水利工程以顺应自然规律的方式延续千年,印证了敬畏与智慧的结合。

2. 生态危机的反思与觉醒

人类因过度开发导致的生态退化(如黄河湿地污染、森林砍伐)警示:敬畏缺失是环境问题的根源。习近平总书记指出,“良好生态环境是最普惠的民生福祉”,将敬畏自然提升至政治责任和民族永续发展的高度。

二、从敬畏到行动的转化路径

1. 绿色发展模式的重构

2. 系统性治理与生态修复

坚持“山水林田湖草沙一体化保护”,通过科学修复而非粗暴干预恢复生态系统。例如,广西防城港市通过红树林精细化管护机制提升生态韧性,体现了对自然规律的尊重。

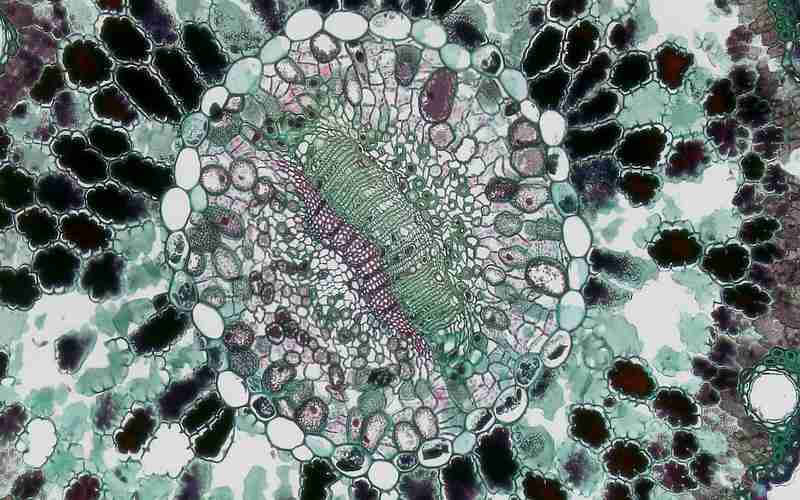

3. 科技赋能与生态智慧的融合

现代科技可借鉴自然智慧(如仿生学设计、清洁能源开发),但需以敬畏为前提。例如,模仿蜂巢结构优化建筑节能,利用光合作用开发新能源。

三、制度保障与责任共担

1. 法治与监督的刚性约束

中央环保督察、生态环境损害终身追责等制度,将敬畏转化为硬性规则。如韩城市因长期忽视黄河河道污染被问责,凸显制度威慑力。

2. 多元主体的协同治理

四、敬畏之心的日常实践与文明升华

1. 个体行为的微光聚力

每个人可通过具体行动践行敬畏:自带水杯减少塑料污染、参与社区植树、监督环境违法行为。如“生态日”倡导的无塑生活、垃圾分类等,将敬畏融入生活细节。

2. 教育浸润与价值观重塑

德育应培养“三位一体”的敬畏观:敬畏自然生命、敬畏他人、敬畏自我,构建“天人和谐—人际和谐—自我和谐”的生态。例如,学校可通过自然体验课程让学生感受生态系统的精妙。

解锁文明的永续密码

生态文明不是对发展的限制,而是对更高层次文明的追求。唯有以敬畏之心为密钥,才能在尊重自然规律中实现人与自然的和解,在制度约束与行动自觉中构建绿色未来。正如古语所言:“心存敬畏,行有所止”,这不仅是对当下的承诺,更是对子孙后代的庄严责任。

推荐文章

专业前景与就业市场的关系如何

2024-11-12公共管理专业的学习目标是什么

2025-01-11高考分数线差与大学生的生活选择

2025-01-19选择外语类专业的优势是什么

2024-11-04物理学专业的研究方法有哪些

2025-02-20城市规划专业的社会价值是什么

2025-01-24物流管理专业的职业发展前景

2024-11-18什么是热门专业,选择它的优势

2024-10-20艺术高考的艺术史知识重要吗

2024-12-20高考生选择跨学科专业对未来就业有何影响

2025-04-14