任人唯贤作为中华优秀传统文化中的重要理念,其核心在于以德才兼备为标准选拔人才。这一传统对当代教育公平议题具有多维度的启示,既体现在价值导向的传承上,也表现在制度设计与实践路径的创新中。以下从历史逻辑、现实挑战与当代启示三个层面展开分析:

一、任人唯贤传统的历史逻辑与教育公平的关联

1. 以德才为基的选拔理念

任人唯贤最早见于《尚书·咸有一德》,强调“任官惟贤材,左右惟其人”。这一理念通过科举制度演化为“学而优则仕”的实践逻辑,打破了世袭制对教育机会的垄断,为寒门子弟提供了上升通道,客观上推动了古代教育资源的相对公平分配。例如,明代科举通过地区配额制和官学普及,部分弥补了区域教育资源差异。

2. 公平性与匿名性的制度平衡

科举制度通过弥封誊录、回避制度等设计,试图在匿名性与公平性之间取得平衡,但其历史局限性(如过度依赖单一考试标准)也暴露了“制度悖论”——公平性、匿名性与有效性难以兼顾。这为现代教育选拔制度提供了警示:需警惕标准化考试对多元能力的遮蔽,同时防止自由裁量权滥用导致的不公。

二、当代教育公平的挑战与任人唯贤的张力

1. 起点公平的困境

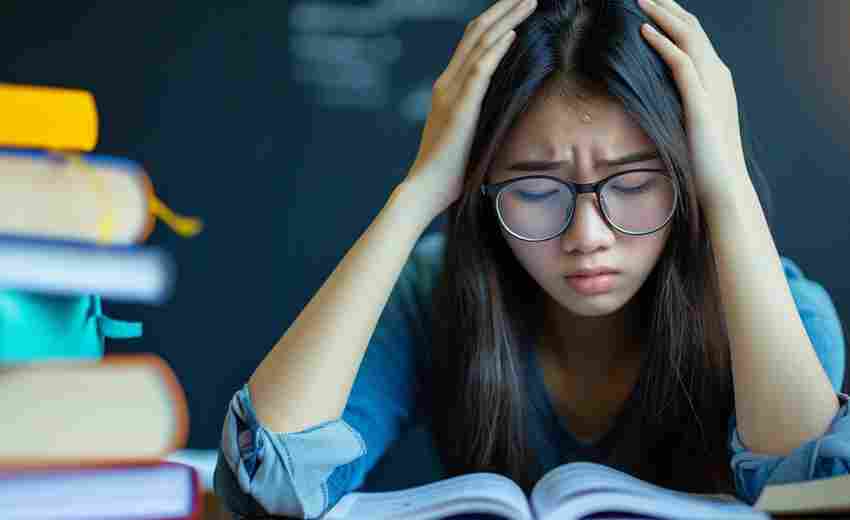

当前教育公平问题表现为城乡、区域、阶层间的资源分配失衡。例如,农村地区师资力量薄弱、教学设施落后,与任人唯贤所要求的“起点公平”存在冲突。这与科举时代“寒门难出贵子”的困境类似,但现代社会的不平等更复杂,涉及经济资本、文化资本等多重壁垒。

2. 评价体系的单一化危机

当代教育评价仍存在“唯分数论”倾向,与任人唯贤强调的“德才并重”相悖。如科举后期僵化的八股文标准导致人才选拔异化,类似问题在现代表现为素质教育与应试教育的矛盾。如何构建多元化评价体系(如综合素质评价、社会实践等),成为破解教育公平难题的关键。

三、任人唯贤传统对教育公平的当代启示

1. 价值导向:以“德才共生”重塑教育目标

2. 制度创新:构建多元化的选拔与培养机制

3. 技术赋能:数字化促进教育普惠

4. 文化认同:弘扬公平教育的公共精神

四、传统与现代的辩证统一

任人唯贤传统为当代教育公平提供了“德才并重”的价值内核与“制度平衡”的实践智慧,但其历史局限性也警示我们:教育公平的实现需超越单一维度的选拔标准,构建包容性更强的教育生态。通过制度创新、技术赋能与文化重塑,传统智慧可在现代语境中焕发新活力,推动教育从“机会均等”迈向“质量公平”,最终实现“人人皆可成才”的社会理想。

推荐文章

陕西英语高考(2022陕西英语高考真题及答案)

2023-12-09报考公安院校需提前了解哪些职业导向与培养要求

2025-05-03高考服从调剂后如何规划转专业路径

2025-03-23艺术专业的职业发展路径

2025-01-14历史学科在高考中如何提升综合成绩

2025-03-17高考赋分如何影响特长生的录取

2024-12-10高考平行志愿梯度填报策略与技巧解析

2025-05-28电子信息工程专业数字电子技术课程常见学习难点解析

2025-03-23志愿填报APP如何避免误填无效志愿

2025-06-01调剂的流程有哪些步骤

2025-02-15