一、兴趣的自我评估与定位

1. 深度剖析兴趣方向

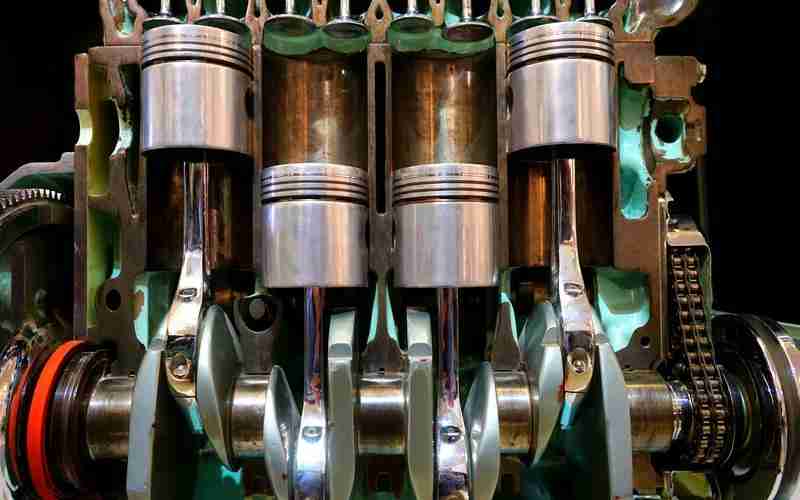

基础学科 vs 专业学科:若兴趣在数学、物理、化学等基础学科,可优先选择学术实力强的高校,为未来科研或跨领域深造奠定基础;若兴趣在医学、工程等应用型专业,需细化方向(如临床医学、机械工程),结合院校专业特色选择。职业测评工具辅助:通过霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试等工具,明确兴趣类型(如研究型、艺术型、管理型),匹配对应专业方向。2. 反思与验证兴趣真实性

通过回顾高中阶段的学习体验,判断兴趣是短暂好奇还是长期动力。例如,长期参与化学实验并取得优异成绩的学生,更适合选择化学相关专业。参与职业体验活动或实习,验证兴趣与职业实际的契合度,避免“理想化”认知偏差。二、兴趣与职业规划的融合策略

1. 兴趣导向下的专业选择原则

兴趣与学科优势结合:例如,逻辑思维强但英语薄弱的学生,可避开国际金融等语言要求高的专业,转向数学、计算机等学科。长线发展视角:若计划深造,优先选择基础学科(如数学、物理),便于未来跨专业考研;若倾向就业,则关注应用型专业(如计算机、会计)的实践资源和就业率。2. 平衡兴趣与就业前景

交叉领域选择:如对生物感兴趣但担忧就业,可选择生物医学工程(工科方向)或生物信息学(计算机交叉学科),兼顾兴趣与市场需求。关注新兴行业趋势:人工智能、新能源等领域的兴趣可转化为专业选择,但需谨慎评估院校课程设置(如是否偏理论或实操)。三、兴趣导向的志愿填报实操技巧

1. 院校与专业的精准匹配

学科实力调研:参考教育部学科评估、软科排名,选择在兴趣领域内具有强势学科的高校。例如,电子科大的电子信息工程、中国传媒大学的新闻传播学。地域资源考量:若兴趣专业依赖实习机会(如金融、传媒),优先选择北上广深等一线城市院校。2. 志愿梯度与风险规避

“冲稳保”动态调整:兴趣专业可适度提高“冲”的比例(如20%),选择录取分稍高但专业匹配度高的院校;保底志愿需确保专业组内至少包含1-2个可接受的专业。规避退档风险:若冲刺兴趣专业,建议勾选服从调剂,但需提前核查专业组内其他专业是否可接受,避免被调剂至完全不相关的领域。3. 特殊情况的灵活应对

兴趣与分数冲突:若分数不足以支撑理想专业,可选择相近专业或辅修计划,例如通过经济学专业辅修金融课程。兴趣分散时的策略:通过大类招生进入高校,利用大一通识课程探索细分方向,再通过转专业或双学位实现兴趣聚焦。四、案例分析:兴趣导向的成功路径

案例1:考生A热爱物理,但分数未达到顶尖985院校物理系,转而选择某211院校的“物理学+电子信息”双学位项目,兼顾兴趣与就业。案例2:考生B对新闻传播感兴趣,但分数有限,选择二线城市某高校的新闻学专业,利用地域媒体资源积累实习经验,最终进入一线城市媒体工作。兴趣导向的志愿填报需兼顾个人特质、职业规划和现实条件。考生应通过科学的自我评估、数据分析和策略调整,在理想与现实之间找到最佳平衡点。家长需尊重孩子意愿,避免因“热门专业”或“名校情结”忽视兴趣的长期价值。

推荐文章

高考中常见的失分点有哪些

2025-01-15体育类热门专业近年高考录取分数线变化趋势

2025-03-29高考志愿填报:人工智能专业是否成为未来十年就业保障

2025-04-09高考调剂到冷门专业,如何逆袭冲击顶尖研究生院

2025-04-17如何在高考前做好专业选择的准备

2024-12-05如何了解某专业的行业发展情况

2024-12-21物流管理专业的主要学习内容是什么

2024-12-01什么是华为的智慧教育解决方案

2024-12-03专业之间的转专业政策如何

2024-11-17如何获取专业的最新动态与信息

2025-02-13