南京师范大学的信息技术实验课程在培养学生编程思维方面采取了多维度的教学策略,结合理论教学、实践项目与竞赛支持,尤其在高考编程思维的培养上形成了以下特色:

1. 理论与实践融合的课程设计

实验课程基础:课程以《信息技术课程与教学》教材为核心,强调“能力本位,知行并举”的教学理念,将编程理论融入实际教学案例中。例如,通过分析中小学信息技术课程的教学设计案例,学生不仅掌握算法逻辑,还学会如何将抽象问题转化为具体解决方案。课型分类训练:实验课程针对不同课型(如理论课、实验课、作品制作课)设计专项训练,例如在“实验课教学”中,学生需完成算法实现与调试,强化逻辑思维与问题分解能力。2. 项目驱动与竞赛支持

竞赛导向的实践:学院积极组织学生参与蓝桥杯、ACM等编程竞赛,通过“三阶递进”模式(基本认知力→高阶胜任力→核心竞争力)提升学生的实战能力。例如,课程中设置模拟竞赛题目,结合真实项目案例(如智能系统开发)进行训练。产教融合项目:与头部企业合作开展项目(如与翼辉信息合作的操作系统开发),学生在实际工程中应用编程技能,培养复杂问题解决能力,这种经验对高考编程题中的综合应用题具有直接借鉴意义。3. 计算思维培养的深度渗透

大单元教学与深度学习:实验课程借鉴计算思维培养策略,采用大单元教学设计。例如,在Python编程模块中,通过“随机点名”“密码破解”等真实情境任务,引导学生经历“问题抽象→算法设计→代码实现→优化迁移”的全流程,强化计算思维的核心要素(如分解、模式识别)。不插电编程与游戏化学习:通过非代码类活动(如算法流程图绘制)和编程游戏(如Blockly平台),降低入门难度,激发兴趣,同时培养逻辑推理能力,这对高考编程题中的逻辑分析部分尤为重要。4. 分层教学与个性化指导

分层任务设计:课程根据学生水平设置不同难度的编程任务,例如基础型任务(如循环结构实现)、综合型任务(如数据结构应用)和创新型项目(如人工智能算法设计),确保各层次学生均能提升。导师制与科研融入:鼓励学生参与教师科研项目(如数据分析、机器学习),通过实际科研问题训练高阶编程思维,同时为高考中涉及的前沿技术题型(如人工智能基础)提供知识储备。5. 评价与反馈机制优化

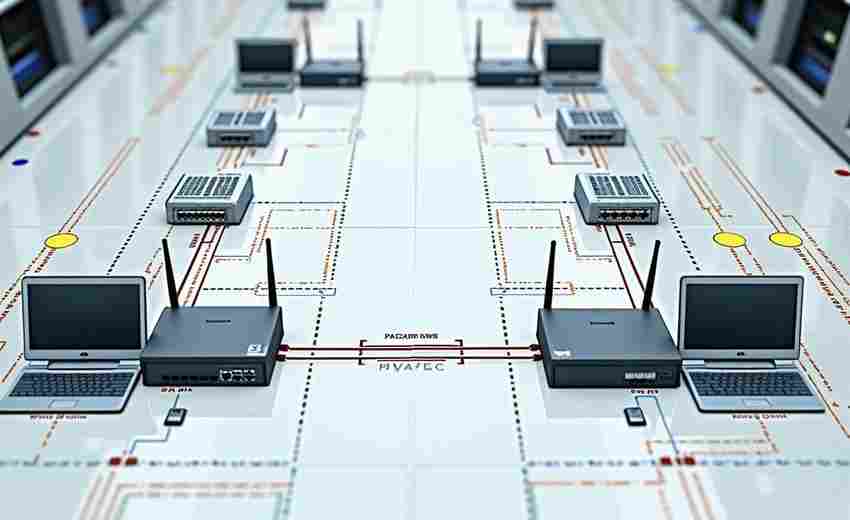

动态评价体系:采用过程性评价(如代码调试记录)与总结性评价(如项目答辩)结合的方式,重点关注学生的思维过程而非仅结果。例如,通过代码注释、算法优化思路等指标评估学生的逻辑严谨性。即时反馈工具:利用在线评测平台(如OJ系统)提供实时编程反馈,帮助学生快速定位错误并调整思路,这种训练模式与高考编程题的实战要求高度契合。南京师范大学的信息技术实验课程通过系统性课程设计、竞赛实战、计算思维渗透及个性化教学,有效培养了学生的编程思维,尤其是高考所需的算法设计、逻辑分析和问题解决能力。其教学策略不仅适用于高校学生,也为中学信息技术教育提供了可借鉴的模式(如项目式学习与分层教学)。

推荐文章

如何判断一个专业的实践机会

2025-03-05高考社会工作模块高频考点归纳(使命与责任篇)

2025-03-17学长亲授:高考选专业避坑指南

2025-03-23如何判断是否要选择服从调剂

2024-12-23文科生在职场上常见的挑战有哪些

2024-12-17江南大学设计学专业如何通过科研平台培养创新人才

2025-04-08高考志愿填报中综合性大学的梯度策略有哪些

2025-06-20艺术高考的招生政策变化有哪些

2024-11-13军校历史科目考核与高考历史知识体系关联性分析

2025-04-08怎样查询湖南省大学的录取分数线

2025-01-24