一、政策与资金支持

1. 中央财政重点投入

教育部与财政部在“十一五”期间投入20亿元专项资金,用于改善教学实训条件、师资培养、课程体系改革等,部分院校还获得地方配套资金支持,形成了“中央引导、地方为主”的多渠道投入机制。

2. 特殊政策倾斜

包括优先安排招生录取批次、鼓励单独招生试点、灵活设置专业、扩大跨省招生比例(不低于30%)等,部分院校还享有生均拨款标准提升至本科院校水平的政策保障。

二、教学质量与培养模式创新

1. 双师型师资队伍

要求专业教师中“双师型”比例达90%以上,并引入行业专家和能工巧匠担任兼职教师,专业课兼职教师授课比例不低于50%,强化理论与实践结合。

2. 工学结合与校企协同育人

推行“订单培养”“校中厂”“厂中校”等模式,课程开发融入行业技术标准,建立弹性学制和分段式教学组织,确保教学内容与职业需求高度匹配。

3. 优质教学资源建设

建设了4000余门优质核心课程和1500种特色教材,共享型教学资源库覆盖国家重点产业领域,提升学生自主学习能力。

三、专业建设与就业优势

1. 特色专业群建设

重点发展覆盖广、产学融合紧密的专业群,如机械制造、电子信息、汽车检测等,专业设置紧跟区域产业升级需求。

2. 高就业率与产学融合

毕业生就业率普遍超过98%,部分院校(如深圳职业技术学院、重庆工业职业技术学院)因校企合作紧密,学生未毕业即被企业预定,就业质量与薪资水平显著优于普通高职。

四、社会服务与辐射带动能力

1. 技术服务与培训

面向行业企业提供技术研发、员工培训服务,成为区域高技能人才培训基地,部分院校(如杨凌职业技术学院)在农业技术推广中发挥关键作用。

2. 对口支援与资源共享

通过跨区域合作、对口支援中西部院校,推动优质教育资源辐射,促进全国高职教育整体水平提升。

五、办学定位与长期发展

1. 禁止升格为本科院校

政策明确要求2020年前示范院校不升格,确保其专注于高水平技能型人才培养,强化职业教育特色。

2. 示范引领作用

通过典型案例和经验输出,带动其他高职院校改革,逐步构建结构合理、质量优良的高职教育体系。

国家示范性高职院校通过政策、资金、教学创新、校企合作等多维度优势,成为高职教育的“领头羊”。对于学生而言,选择这些院校意味着更优质的资源、更高的就业竞争力以及更强的职业发展潜力。具体院校名单可参考教育部公布的100所示范校及100所骨干校名单。

推荐文章

数据科学如何改变传统行业

2024-12-07性格测试如何帮助高考生匹配适合的专业

2025-04-16用线条勾勒时代,以色彩渲染梦想

2025-03-26角色的内心独白在剧本中的作用

2025-01-25如何利用模拟填报工具优化选择

2025-02-20高考成绩排名、高考位次排名从哪里查

2024-03-25如何提高平行志愿的录取概率

2024-11-30调剂后的学业调整策略是什么

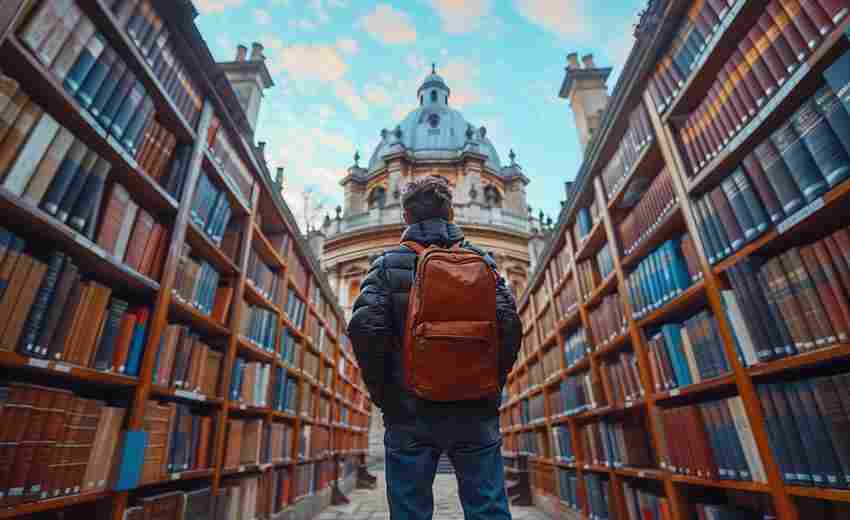

2024-11-19信息学大数据分析如何优化高考生图书馆资源使用

2025-04-11