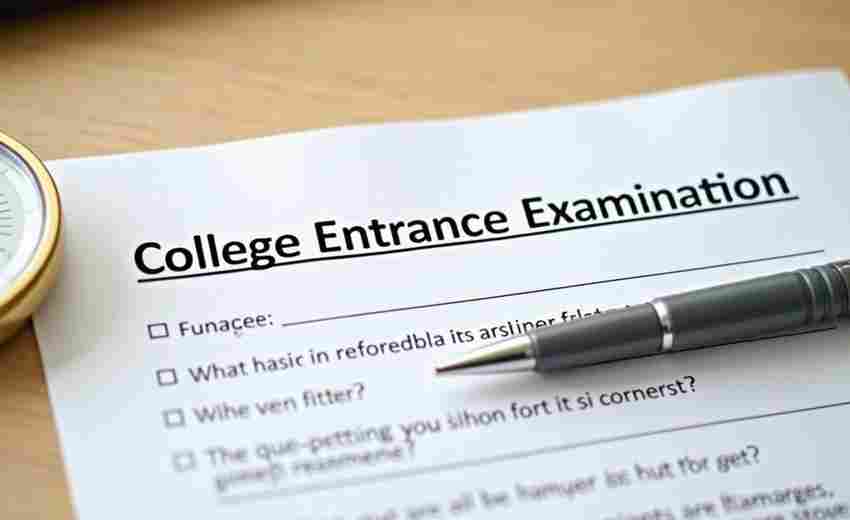

在高考志愿填报中,理想与现实的冲突是许多考生面临的难题。如何既能追求兴趣与热爱,又能兼顾就业前景与生活保障?以下是结合多方建议的平衡策略与实操指南:

一、明确自我定位,建立动态平衡

1. 评估兴趣与能力

兴趣为先:兴趣是学习动力的核心,选择与兴趣相关的专业能提升学习热情和职业幸福感。例如,热爱艺术的学生可考虑设计类或新媒体专业,但需结合市场需求调整方向(如数字媒体艺术比传统绘画更具就业优势)。潜能挖掘:通过职业倾向测试(如霍兰德测试)和实践活动(如实习、竞赛)了解自身优势,避免因理想化认知导致的误判。例如,数学能力强的学生可考虑金融工程而非纯数学专业。2. 分析现实因素

行业趋势:优先选择国家政策扶持的领域(如新能源、人工智能、大健康产业),避开市场饱和的“伪热门”专业(如部分传统工科)。经济与地域影响:大城市资源丰富但竞争激烈,中小城市生活成本低但机会有限。例如,选择计算机专业时,一线城市的实习机会更多,但二三线城市的稳定性更高。二、制定“分阶段实现”策略

1. 理想与现实交叉点

选择“既符合兴趣又有实用价值”的专业。例如,喜欢生物的学生可转向生物医学工程(医疗器械研发方向),而非纯理论生物学。跨学科整合:通过辅修或双学位扩展可能性。例如,主修经济学辅修数据分析,增强就业竞争力。2. 分阶段规划路径

短期务实:若理想专业就业率低(如哲学、历史学),可先选择相近的实用专业(如新闻传播、教育学),通过考研或跨行业实习逐步转向目标领域。长期追梦:例如,立志成为作家的学生可先选择汉语言文学专业,积累写作技能的同时考取教师资格证作为保底职业。三、填报策略中的实操技巧

1. 志愿梯度设计

采用“冲稳保”策略:冲刺志愿(15%):选择录取线略高于自身成绩的院校或专业组,如新设专业或扩招院校。稳妥志愿(50%):匹配成绩与兴趣,优先选择专业实力强的院校(如非985高校的行业特色专业)。保底志愿(35%):选择录取线低于成绩10分以上的院校,确保不滑档。2. 灵活利用政策与工具

招生章程研读:关注单科成绩要求(如外语类专业需英语≥120分)、身体条件限制(如医学类专业对色觉的要求)。大数据工具辅助:使用官方志愿填报系统或AI工具(如“圆梦志愿”APP)分析录取概率,避免主观误判。四、规避常见误区

1. 避免盲目跟风

警惕“热门专业陷阱”:人工智能、金融等看似高薪的领域竞争激烈,需结合自身能力理性选择。区分专业名称:例如,“信息与计算科学”属数学类,而“计算机科学与技术”才是工科类。2. 平衡名校与专业

名校光环≠就业保障:普通院校的王牌专业(如南京审计大学的审计学)可能比985高校的冷门专业更具竞争力。3. 重视“服从调剂”风险

若专业组内存在无法接受的专业,宁可不勾选“服从调剂”,避免被调剂至完全不感兴趣的领域。五、动态调整与长期视角

1. 接受现实并保持灵活性

若未被理想专业录取,可通过转专业(关注院校转专业政策)、跨专业考研或辅修实现目标。2. 关注社会价值与个人成长

将理想与社会需求结合,例如选择环境工程专业参与碳中和项目,兼顾公益性与职业发展。总结

理想与现实的平衡并非妥协,而是通过科学规划实现的动态协调。填报志愿时,需以兴趣为起点、以能力为基础、以社会需求为参考,制定分阶段目标,并灵活应对变化。正如黑格尔所言:“现实承载历史的厚重与未来的潜能”,在现实的土壤中深耕理想,方能走出一条属于自己的成长路径。

推荐文章

专科生转专业的条件是什么

2025-01-28信息与计算科学的就业形势如何

2025-02-15机械电子工程的技术特点有哪些

2024-11-02如何看待高考的公平性

2024-12-09高考缴费后如何确认是否成功及凭证保存指南

2025-05-28高考录取通知书发放后多久能到达偏远地区

2025-04-16高考查分时间与入口:如何通过手机应用及时获取通知

2025-03-31二段投档后如何规避退档风险

2025-03-17如何确认户籍对高考报名的影响

2025-01-21高考冲刺阶段如何实施动态战略调整

2025-05-01