结合职业转型经验指导高考志愿填报,需将职业发展的前瞻性、市场需求与个人特质相结合,以下为具体策略及实践建议:

一、以职业规划为导向的自我评估

1. 兴趣与能力匹配

结合职业转型中常见的“兴趣-能力-价值”模型,引导学生通过测评工具(如霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试)明确自身兴趣倾向和潜在优势。例如,外向型学生可优先考虑管理、传媒等需要人际互动的专业,内向型学生则更适合科研或技术类领域。

2. 职业目标拆解

参考职业转型中的目标设定方法,将长期职业目标拆解为阶段性选择。例如,若目标是进入人工智能行业,需从本科专业(如计算机科学、数据科学)到研究生方向(如机器学习)逐步规划。

二、行业趋势与市场需求分析

1. 关注新兴领域与技能需求

结合职业转型经验,优先推荐与未来经济趋势契合的专业,如人工智能、新能源、生物医学工程等。例如,智能电网信息工程因电力行业智能化转型需求旺盛,就业前景广阔。

2. 警惕“伪热门”专业

参考职业转型中的行业波动经验,避免盲目跟风短期热门专业。例如,部分传统工科因产业升级面临人才饱和,而交叉学科(如“医学+AI”)可能更具潜力。

三、志愿填报策略中的职业适配性

1. 院校与专业的平衡

2. “冲稳保”策略的职业延伸

冲刺院校可侧重行业顶尖高校(如C9联盟),稳妥志愿选择专业排名靠前的院校,保底志愿则结合地域就业优势(如本地高校的校企合作资源)。

四、规避职业发展中的常见误区

1. 避免“唯分数论”

参考职业转型中对软技能的重视,提醒学生关注专业课程设置是否培养核心能力(如数据分析、沟通协作)。例如,精算学需数学与金融知识并重,仅高分但缺乏兴趣易导致职业倦怠。

2. 重视行业隐形门槛

如医学类专业需长期投入,艺术类需作品集积累,提前评估时间与经济成本。

五、案例与工具应用

1. 职业转型者的经验借鉴

例如,从教培行业转型的高考志愿规划师,更擅长结合政策变化(如“双减”后教育行业转型)指导学生选择教育技术、生涯规划等新兴方向。

2. 数据工具辅助决策

利用职业转型中常用的SWOT分析框架,结合志愿填报系统(如蜻学高考志愿填报系统)的数据分析功能,量化评估院校与专业的匹配度。

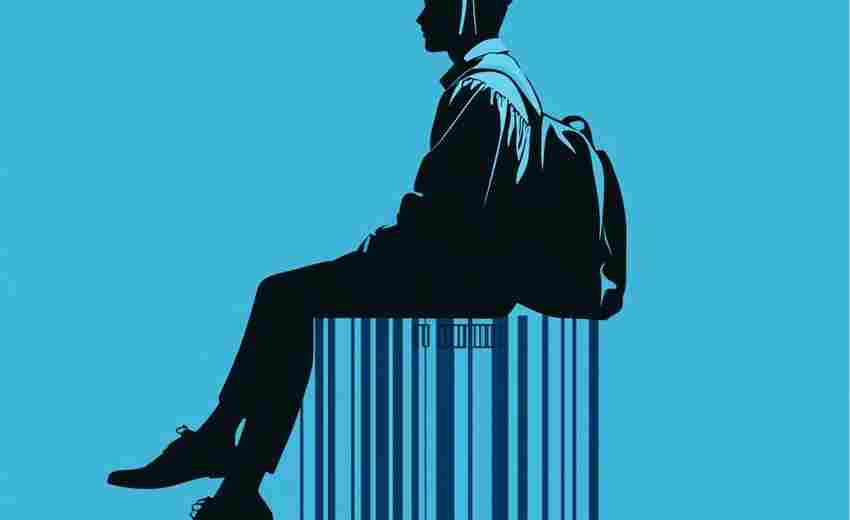

职业转型经验的核心在于“动态适配”,需将个人特质、行业趋势与教育资源三者结合。例如,职业规划师通过心理咨询技术化解家庭意见分歧,或借助生涯规划工具(如“专业-职业-薪资”数据库)提供实证参考。通过系统化的职业思维,可帮助学生在志愿填报中实现从“选学校”到“谋未来”的跨越。

推荐文章

春季高考志愿填报系统如何操作志愿修改步骤

2025-05-08什么是软件工程的生命周期

2025-03-01新高考历政生如何填报经济管理类志愿

2025-03-15中国人民公安大学大连生源毕业生主要分布在哪些公安机关

2025-04-18录取通知书发放延迟常见原因及解决办法

2025-05-21高考分数段如何影响学校排名

2025-01-12人工智能专业的热门应用

2024-12-31专升本分数线对于选择复读的影响

2024-12-25高考564分如何选择适合自己的专业方向

2024-11-25