在高考志愿填报中,专业兴趣的匹配度是影响学业和职业发展的重要因素。通过实习实践,学生可以更直观地验证自身兴趣与专业方向的契合度,从而减少填报志愿时的盲目性。以下是结合实习经验验证专业兴趣匹配度的策略与方法:

一、实习前的自我评估与目标设定

1. 兴趣与能力的初步探索

通过霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试等工具(如网页20提到的免费测评工具),明确个人的兴趣类型和潜在职业方向。例如,若测试结果显示对艺术创作或数据分析有强烈兴趣,可优先选择相关领域的实习机会。结合高中阶段的学科优势和课外活动经历(如网页13所述),分析自身能力与目标专业的关联性。例如,物理成绩优异且参与过机器人竞赛的学生,可尝试电子信息类或机械工程类实习。2. 明确实习目标

将实习定位为“职业试金石”,重点观察专业对应的实际工作内容、技能要求和行业环境。例如,网页30提到,实习可帮助学生判断是否适应岗位的“工作性质”(如高强度沟通或技术操作)。二、如何通过实习验证专业兴趣

1. 观察工作内容与兴趣的契合度

在实习中体验专业课程的实际应用。例如,网页1提到“生物医学工程”专业常被误认为与医学研究相关,但实际工作可能涉及医疗器械开发,需通过实习验证是否感兴趣。记录实习中的成就感与挫败感。例如,网页64提到,实习中的闲暇时间可反思“是否享受工作节奏”,若对数据分析感到枯燥,则可能需调整专业方向。2. 评估能力与岗位的匹配性

通过实习任务验证自身技能是否达标。例如,网页30指出,旅游管理专业需具备组织能力和表达能力,若实习中发现难以胜任导游工作,可能需重新评估职业规划。关注行业对复合型人才的需求(如网页68提到的计算机专业跨行业就业趋势),判断是否需要通过辅修或深造提升竞争力。3. 分析职业发展前景

结合实习单位的行业地位和岗位晋升路径,评估专业的长期价值。例如,网页66提到,某些新兴行业(如人工智能)虽前景广阔,但初创公司的实习可能因资源不足导致学习受限。三、实习经验的总结与志愿填报调整

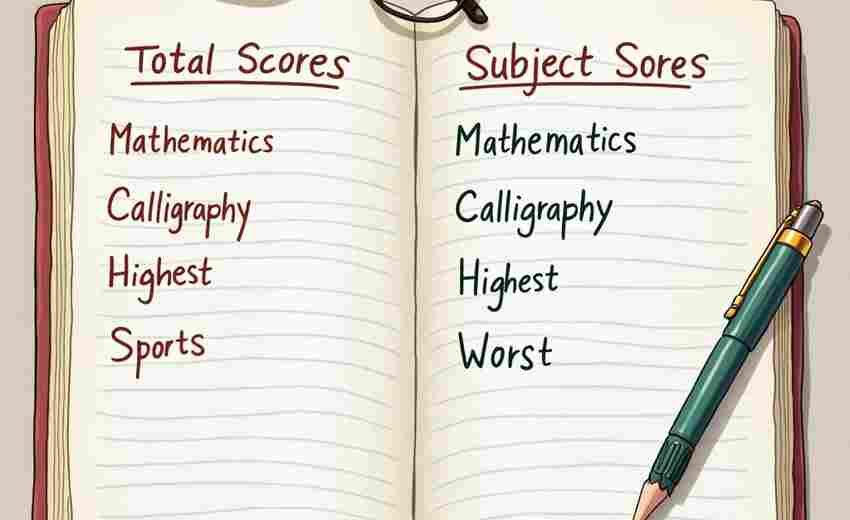

1. 实习后的反思与决策

制作“兴趣-能力-职业”三维评估表,对比实习体验与预期差异。例如,网页21建议通过实习日志记录“是否愿意长期从事相关工作”。若发现兴趣与专业错位,可调整志愿策略:专业优先:选择课程设置更贴近兴趣的方向(如网页13提到的“数学与应用数学”与金融数学的关联)。院校优先:若实习显示对名校平台依赖度高(如网页12提到的名校资源优势),可适当放宽专业范围。2. 志愿填报中的实操建议

梯度填报:参考网页38的“冲稳保”原则,将已验证兴趣的专业设为“稳妥志愿”,未验证的设为“冲刺志愿”。规避误区:警惕“表面兴趣”(如网页1提到的因专业名称产生的误解),优先选择实习中验证过的领域。四、如何寻找与专业相关的实习机会

1. 校内资源:通过学校就业指导中心、校友网络或教授推荐获取实习信息(如网页70提到的“集中实习”渠道)。

2. 行业实践:参与企业开放日、短期实训项目(如网页71提到的“春顿实习”中介平台),快速接触核心业务。

3. 自主探索:利用招聘网站(如BOSS直聘)或社交媒体(如微博职场博主)投递简历,关注“实习继任帖”等机会。

五、案例与启示

案例1:某学生因对“心理学”感兴趣,通过心理咨询机构实习发现需面对复杂个案,最终转向用户体验研究(心理学与计算机交叉领域)。案例2:一名理科生在机械制造企业实习后,意识到更偏好产品设计而非技术研发,高考志愿调整为工业设计专业。实习是连接理想与现实的桥梁,通过实践验证兴趣与能力匹配度,可显著提升志愿填报的科学性。建议学生在高考前利用寒暑假参与短期实习,结合职业测评和行业调研,形成“兴趣探索→实践验证→志愿决策”的闭环(如网页63的专业探索流程)。最终目标是实现“分数价值最大化”与“个人发展最优化”的双赢。

推荐文章

不同专业的考研前景如何

2025-02-20高考备考中学科前沿信息筛选与高效利用技巧

2025-04-25车辆工程专业的校企合作培养方案包含哪些内容

2025-04-10如何利用招生办联系方式查询目标专业就业情况

2025-04-04高考座位号是否影响考生心理

2024-11-18如何备战山西高考文科军校

2025-01-25保底志愿填报常见误区与风险点解析

2025-05-26外语专业毕业生的就业方向有哪些

2025-02-11广州美术高考面试有哪些注意事项

2025-02-24文化产业管理专业毕业后适合哪些高考分数段考生报考

2025-04-15