一、家庭传播学的理论框架与核心概念

家庭传播学作为传播学的分支学科,聚焦家庭成员间通过符号互动共同构建意义、身份和关系的过程。在高考复习情境中,家庭传播的核心功能体现在信息共享、情感支持和行为协调上。

1. 系统互动模式:家庭被视为一个动态系统,成员的沟通行为相互影响。例如,父母对子女复习节奏的反馈(如鼓励或施压)会通过“关系气质”塑造家庭整体氛围,进而影响复习效率。

2. 生命周期视角:高考作为家庭生命周期的关键事件,家庭沟通需适应阶段性变化。例如,从复习初期的计划制定到冲刺阶段的压力管理,沟通模式需从“事件变化”转向“偶发事件变化”,以应对突发情绪波动。

3. 一致性沟通理论:萨提亚提出的“一致型沟通”强调平衡自我、他人和情境的需求。在高考场景中,家长需避免指责型或讨好型沟通(如“你怎么又错这么多题”),转而采用“我担心你的睡眠不足会影响状态”等表达,既传递关切又尊重孩子主体性。

二、家庭沟通影响复习效率的传播路径

1. 信息传播路径

2. 情感支持路径

3. 行为引导路径

三、典型案例与实证分析

1. 成功案例:某家庭采用“番茄时间法”与孩子同步学习,通过阶段性目标分解(如每25分钟专注后休息5分钟),将复习效率提升30%。此模式符合“弹性沟通理论”,强调动态适应而非机械控制。

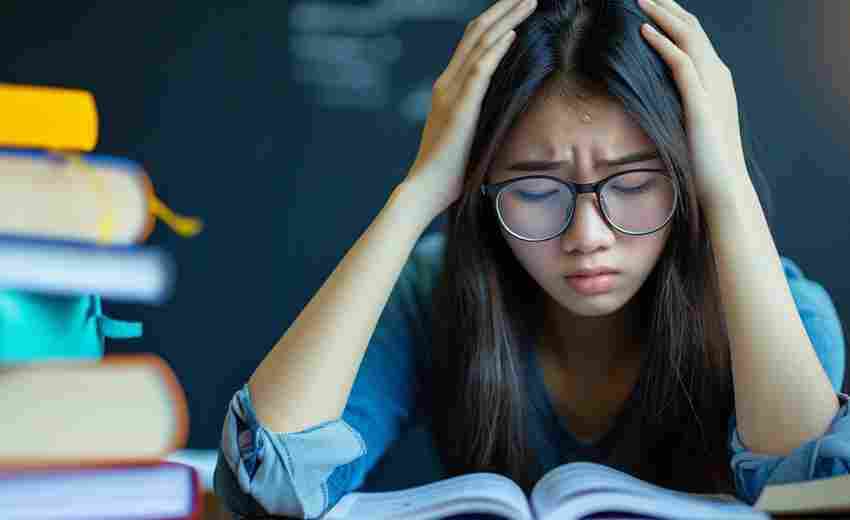

2. 失败案例:一名高三学生因母亲频繁指责(“别人家孩子都能考好,你怎么不行”)产生厌学情绪,模拟考成绩下降20%。此案例印证了“指责型沟通”对自我效能感的破坏性。

四、优化家庭传播模式的策略建议

1. 构建“三角平衡”模型:平衡学业目标(如分数提升)、情感需求(如压力释放)和家庭规则(如作息纪律),避免单一维度过度倾斜。

2. 引入第三方干预:学校可通过家长会传递科学沟通技巧(如非暴力沟通四要素:观察-感受-需要-请求),减少家校信息不对称。

3. 技术赋能沟通:利用AI学习助手分析学生薄弱点,家长据此调整沟通重点(如强化错题讨论而非泛泛催促),实现精准支持。

五、研究局限与未来方向

当前研究多聚焦亲子沟通,但对兄弟姐妹、祖辈等拓展家庭成员的传播影响研究不足。文化差异(如中国家庭等级观念与西方平等模式)对传播模式的调节机制仍需深入探讨。未来可结合神经传播学(如脑电波监测)量化沟通效果的生理指标,为理论模型提供实证支撑。

参考文献:

家庭传播学的理论框架与本土化挑战

高考复习中的家庭支持策略

沟通理论与情感支持模型

家庭系统理论与传播技术应用

家校协同与典型案例分析

推荐文章

湖北考生填报独立学院需警惕哪些潜在风险

2025-05-19高考英语听力如何训练专注力避免分心

2025-03-19如何利用志愿草表高效核对修改内容

2025-03-18化学专业的实验室工作有哪些

2025-01-08如何制定的复习计划

2025-01-15学习建筑学专业需要哪些基础知识

2025-03-05高考的诗词,和高考有关的诗句

2023-09-15高考一本分数线影响因素有哪些

2024-12-30如何提高高考心理素质与抗压能力

2024-12-15