应届生年龄偏大是否影响复读决策,与社会时钟效应密切相关。以下从社会时钟的理论背景、年龄对复读决策的影响以及应对策略三个维度展开分析:

一、社会时钟效应及其对复读决策的影响

1. 社会时钟的定义与表现

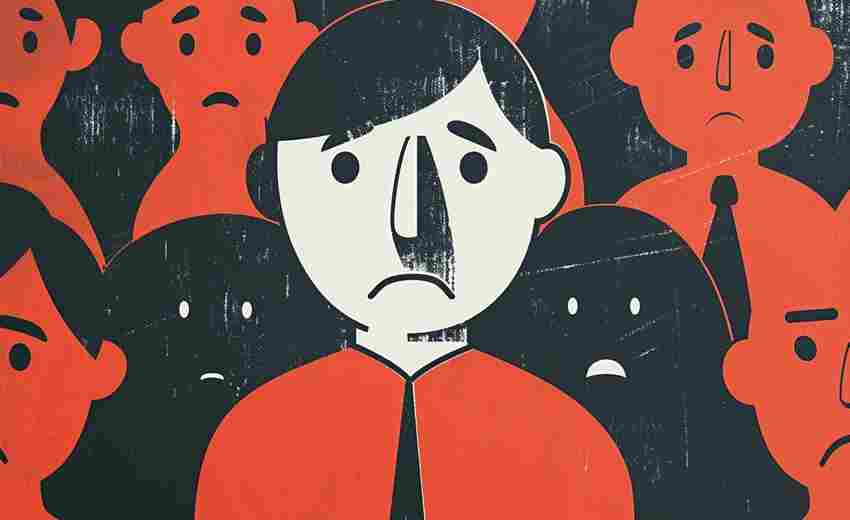

社会时钟是一种由文化建构的“人生时间表”,要求个体在特定年龄完成教育、就业、婚育等目标(如“30岁前稳定工作”)。在东亚文化中,这种规范性尤为明显,例如应届毕业年龄通常被默认为22-24岁(本科)或25-27岁(硕士)。偏离这一节奏可能引发焦虑,甚至遭遇隐性歧视。

2. 年龄偏大带来的现实压力

3. 经济与时间成本的权衡

复读需投入额外1-2年时间及学费,而年龄增长可能缩短职业黄金期。例如,若复读后仍无法进入更优院校或专业,经济回报率可能降低。

二、复读决策需考量的关键因素

1. 个人目标与潜力

2. 行业与岗位差异

3. 心理韧性

社会时钟压力可能引发自我怀疑,需评估能否承受复读期间的舆论压力及未来求职的不确定性。

三、应对策略:跳出社会时钟的框架

1. 重构时间观念

2. 提升核心竞争力

3. 社会支持系统

复读决策需平衡社会时钟的约束与个人发展需求。尽管年龄偏大可能增加求职阻力,但通过目标导向的规划、能力提升及心理建设,仍能突破限制。正如“逆社会时钟”倡导者所言:“在命运为你安排的时区里,一切都准时。” 最终,复读的价值取决于能否将时间转化为更高质量的起点,而非单纯追赶社会既定的节奏。

推荐文章

分数线如何影响升学率

2025-01-18如何做好志愿填报后的心理准备

2025-02-09国际关系学的主要研究领域是什么

2025-02-26机械工程专业的主要方向是什么

2024-12-03高考分数与学校王牌专业如何科学匹配

2025-04-05理科生申请文科专业调剂需满足哪些学科条件

2025-06-04艺术类考生如何选择统考与校考组合报考

2025-06-12川音的舞蹈专业分数线是多少

2025-01-27体育教育专业高考体能测试标准与健康行为要求有哪些

2025-04-23985高校的录取分数线如何计算

2024-12-02