在志愿填报阶段平衡家长建议与个人兴趣,需结合理性分析与有效沟通,既要尊重个人志向,也要参考家长的经验与社会现实。以下是具体策略及建议:

一、明确双方立场,建立沟通桥梁

1. 理解家长关切

家长的建议往往基于对就业前景、经济压力、社会稳定性等现实因素的考量。例如,家长可能更关注专业的就业率、学校的地理位置或家庭经济承受能力。

2. 表达个人兴趣与规划

考生需主动向家长说明自己的兴趣、特长及职业愿景,例如通过职业兴趣测试或社会实践经历证明兴趣的可行性。案例中,钟芳蓉选择考古专业时强调“因为喜欢”,正是以兴趣驱动选择的典型。

二、科学评估自身,寻找平衡点

1. 自我定位与职业测评

通过兴趣测评(如霍兰德职业测试)、能力评估(学科成绩、性格特点)明确适合的专业方向。例如,数理能力强的学生可考虑理工科,而擅长沟通的则适合管理类专业。

2. 结合家庭资源与社会需求

若家庭经济条件一般,可选择就业前景稳定的专业(如师范、医学),同时保留兴趣方向作为辅修或第二学位。例如,对计算机感兴趣但分数竞争力不足的学生,可报考相关交叉学科(如信息工程)。

三、家长角色定位:参谋而非决策者

1. 家长应提供信息支持

协助收集院校招生信息、专业课程设置、就业数据等,而非直接代选。例如,参考教育部阳光高考平台公布的官方数据,避免被虚假宣传误导。

2. 尊重孩子的决策权

案例中,潘先生希望女儿留在广州,但孩子坚持去内蒙古以培养独立性,最终家长尊重其选择。家长需认识到志愿填报是孩子成长的契机,过度干预可能导致学习动力不足。

四、制定折中方案,兼顾双方需求

1. 地域与专业的灵活选择

2. “冲稳保”策略的应用

在志愿梯度中分配不同风险等级的选择:冲刺院校可优先兴趣导向,稳妥和保底志愿则参考家长建议的就业稳定性。例如,前4个志愿填报兴趣相关的高校,后25个志愿选择综合实力强的院校。

五、借助工具与资源优化决策

1. 利用官方平台与数据

如各省教育考试院发布的“一分一段表”、高校历年录取分数线及位次,科学定位志愿区间。

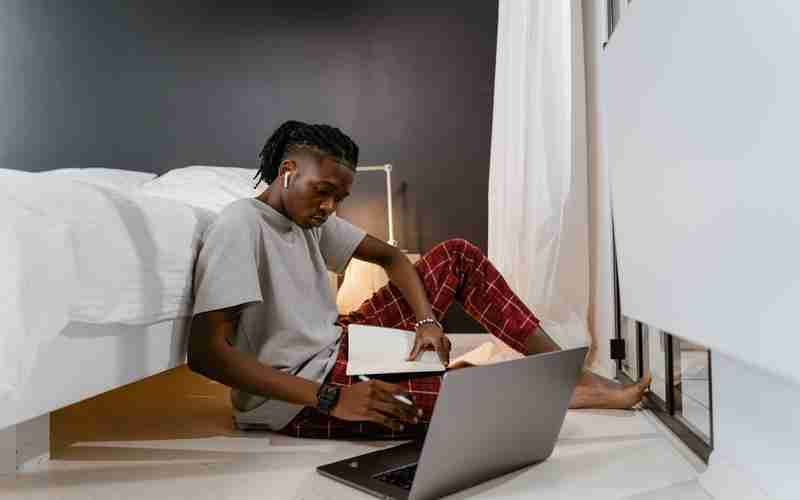

2. 模拟填报与专业咨询

通过志愿填报系统模拟方案,结合专家建议调整顺序。例如,部分高校开放日或招生直播可提供直接沟通机会。

3. 避免高价机构陷阱

警惕夸大承诺的付费服务,优先使用免费资源(如“阳光志愿”系统)。

总结

志愿填报的本质是“理想与现实的平衡”。考生需在自我认知的基础上,整合家长的经验与社会资源,通过科学规划和有效沟通找到最优解。正如专家所言:“选我所爱,爱我所选”,唯有兴趣与现实的结合,才能为未来职业发展注入持久动力。

推荐文章

公共管理专业核心课程对高考志愿填报的指导意义

2025-06-02艺术类专业的学术研究有哪些

2025-01-06高考志愿填报的热门专业推荐

2024-10-19高考报名与大学专业选择有何关联

2024-11-30如何解读高考志愿填报数据

2025-02-10调剂名额是否有限制

2025-03-02法律专业有哪些职业路径

2024-10-30如何通过积极心理暗示缓解高考前的过度焦虑

2025-03-18新高考生应如何选择适合的市场营销专业

2025-01-08高考成绩在美国大学申请中的地位

2024-10-29