一、从政治审查到能力优先的制度转型

1. 废除推荐制,确立分数核心

1977年高考恢复时,邓小平明确提出废除“领导批准”等政治审查环节,强调“德智体全面考核,择优录取”,使录取标准回归考生个人能力而非家庭成分。这一政策彻底改变了“文革”期间以政治身份为核心的推荐制,确立了分数作为录取的主要依据,成为高考公平性的基石。

2. 推动考试科学化与标准化

1985年引入美国标准化考试(如广东省英语、数学试点),1999年推广“3+X”科目改革,通过减少考试科目、增加选考灵活性,优化了人才选拔的效率。这种调整使得择优录取更贴合学科特点,例如理科强化逻辑思维,文科注重综合素养。

二、多元录取机制的探索与发展

1. 自主招生与综合评价的兴起

2003年启动高校自主招生试点(如北大、清华5%自主权),允许高校根据学科特长选拔学生,打破了“唯分数论”的局限。2010年后,综合评价招生模式(如浙江“三位一体”)将高考成绩、学业水平测试与综合素质评价结合,推动录取标准从单一分数向多维能力延伸。

2. 分类考试与专业导向的强化

新高考(如“3+1+2”模式)通过物理/历史分科、专业选科限制(如医学需化学+生物),将择优录取与专业需求挂钩。高校在录取时更注重学科匹配度,例如工科类优先数学成绩突出的考生。

三、促进教育公平与社会流动

1. 定向招生与资源倾斜

1983年推行“定向招生、定向分配”,为农村、贫困地区提供升学通道;2012年国家专项计划向连片特困地区倾斜,缓解了教育资源不均衡问题。这些政策在择优基础上兼顾区域公平,扩大了弱势群体的升学机会。

2. 打破批次壁垒与学历歧视

2025年新政策取消一本、二本、三本划分,改为提前批、本科批和专科批,减少高校等级标签对录取的影响,使考生更关注专业而非学校层次。这一调整让择优录取更聚焦于学生与专业的适配性。

四、技术驱动下的制度创新

1. 考试形式与评价体系的革新

从纸笔考试到计算机阅卷,再到英语听力多次考试机会,技术应用提高了选拔效率。2025年山东等地的等级赋分制,通过排名区间转换分数,解决了不同科目难度差异带来的不公平。

2. 大数据与志愿填报优化

“院校专业组”模式(如2025年45个平行志愿)结合大数据分析,帮生科学分配“冲稳保”梯度,减少高分低录风险。这种技术手段使择优录取更加精准化。

五、挑战与未来方向

1. 公平性与科学性的平衡

择优录取虽强调能力优先,但综合素质评价中城乡资源差异(如社会实践机会)可能引发新的不公。未来需通过细化评价指标(如劳动教育、社区服务)弥补这一短板。

2. 动态调整与社会需求结合

随着产业升级,新兴领域(如人工智能、新能源)对人才需求变化迅速,高考选科与录取标准需更灵活。例如,2025年强化物理+化学组合,正是回应科技人才紧缺的现实需求。

总结:择优录取政策通过不断调整考试内容、录取机制及评价维度,推动高考制度从单一选拔工具向综合育人体系转型。其核心是以科学、公平的方式选拔人才,同时通过制度创新回应社会变迁,为教育公平与高质量发展提供了持续动力。

推荐文章

色盲在科学实验中的注意事项是什么

2024-11-10影响学习动机的因素有哪些

2024-10-20高考体育课堂中讨论法与探究法的有效性分析

2025-03-31新高考选科:如何预判目标专业的未来学术热点方向

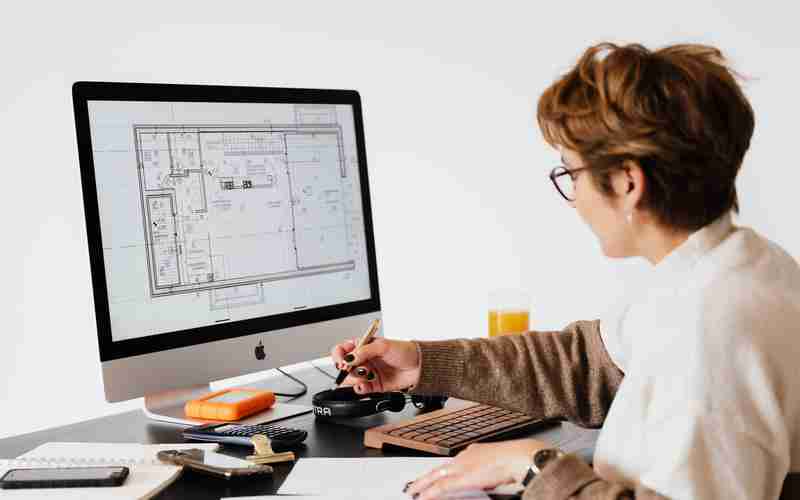

2025-03-18建筑学专业的职业挑战

2024-12-27如何结合行业发展趋势评估专业的社会价值与就业竞争力

2025-04-29高考后专业自学的有效方法

2025-02-10经济学与金融学高考报考方向对比

2025-04-29高考特招(高考特招项目有哪些)

2023-12-04哲学专业的主要研究领域有哪些

2025-01-05