新闻传播学的核心课程与高考语文写作能力之间存在多维度的关联性,其理论体系与实践方法能为写作能力的提升提供结构化思维、素材积累和表达技巧等方面的支持。具体帮助体现在以下几个方面:

一、理论框架搭建:逻辑与结构的优化

1. 传播学理论强化逻辑思辨

核心课程如《传播学概论》《传播效果研究》等,帮助学生理解信息传递的规律,如“5W模式”(传播者、内容、媒介、受众、效果)。这种思维模式可迁移至作文中,形成清晰的论述逻辑:

2. 新闻写作规范提升结构严谨性

《新闻采访与写作》课程强调“倒金字塔结构”“标题与提炼”等技巧,可应用于作文:

二、素材积累与内容深化

1. 跨学科知识拓宽视野

传播学课程常涉及社会学、心理学等跨学科内容(如《传播心理学》《媒介与社会》),为作文提供多元案例:

2. 经典文本与表达技巧借鉴

新闻学课程中的《中外新闻作品研究》通过分析优秀报道,培养对语言的敏感度:

三、实践能力培养:从观察到创作

1. 信息采集与整合能力

《新闻采访》课程强调观察与访谈技巧,可提升作文素材的原创性:

2. 批判性思维与辩证表达

传播学课程中的《传播》《媒介批判》训练学生多角度分析问题:

四、应试策略优化

1. 快速审题与立意

传播学的“符号与意义”理论帮助解析作文题目中的关键词:

2. 时间管理与卷面规范

新闻实务课程的时效性训练(如限时写作)可提升考场应变能力,而《报纸编辑》课程强调排版清晰,间接促进卷面工整。

五、推荐学习路径

1. 理论迁移:精读《传播学教程》(郭庆光)中的案例,将其转化为作文素材。

2. 仿写训练:分析《》评论文章的结构与语言,模仿其逻辑框架。

3. 素材库构建:分类整理传播学经典理论(如“沉默的螺旋”“拟态环境”),作为议论文的论据。

新闻传播学的核心课程不仅为高考作文提供理论工具和素材资源,更通过结构化思维训练和实践能力培养,全面提升写作的逻辑性、深度与创新性。建议考生结合传播学理论与语文写作技巧,形成独特的“跨学科写作范式”,在考场上脱颖而出。

推荐文章

如何评价云南大学的体育教育专业

2024-12-26安徽高考的考试科目有哪些

2024-11-06分数更正后如何更新志愿填报信息

2025-04-25调剂与转专业有什么不同

2025-01-21报考网络安全专业是否需要参加计算机类竞赛

2025-04-06外语专业有哪些发展机会

2025-03-03高考完上防汛一线(高考失败是不是一切都完了)

2023-09-11河南省高考生最容易就业的专业有哪些

2025-01-09评估院校地理位置时需考虑的五大关键因素

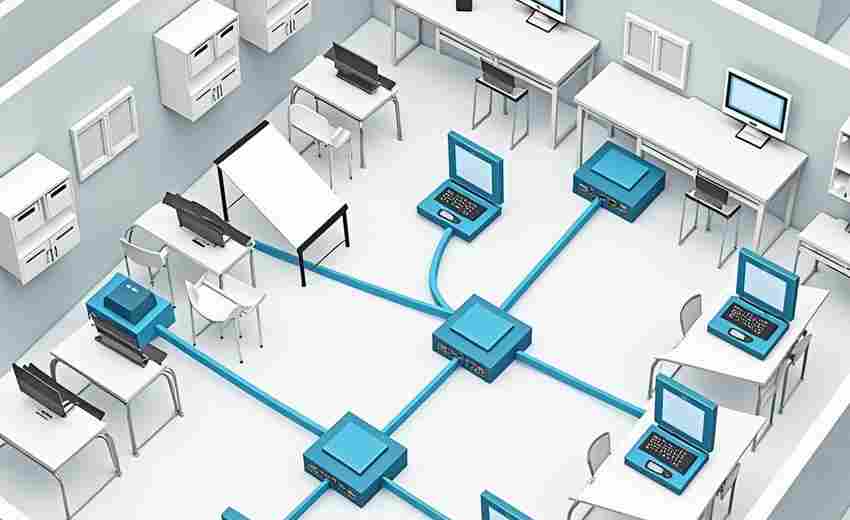

2025-05-13传媒类专业实践课程对高考文化课成绩有何要求

2025-04-27