在新高考模式下,科学选择院校与专业需要结合选科组合、专业覆盖率和志愿填报策略,同时兼顾个人兴趣、能力及职业规划。以下是具体建议:

一、理解新高考录取模式的核心变化

1. “3+1+2”选科模式

科目构成:语文、数学、外语为必考科目;“1”为首选科目(物理或历史);“2”为再选科目(从化学、生物、地理、政治中选择两门)。赋分机制:再选科目(如化学、生物)按等级赋分,需关注学科排名而非原始分。2. “院校+专业组”志愿模式

每个院校按选科要求划分多个专业组,考生需先选专业组,再填报组内专业。例如,某大学物理组的分数线可能与历史组不同。调剂风险:调剂仅在所选专业组内进行,需确保组内无完全排斥的专业。二、选科与专业的对应关系

1. 选科组合的专业覆盖率

物理组合:覆盖95%以上的理工类专业(如计算机、医学、工程类),推荐选择“物理+化学”以最大化专业选择范围。历史组合:适合人文社科类专业(如法学、新闻学),但需注意部分管理类专业(如工商管理)可能不限选科。热门组合示例:物化生:医学、计算机、电气工程;历政地:法学、师范、经济学;物化地:地理科学、水利工程。2. 特殊专业要求

医学类:通常要求物理+化学或生物;类:需选政治;人工智能:要求物理+化学。三、科学填报志愿的四大策略

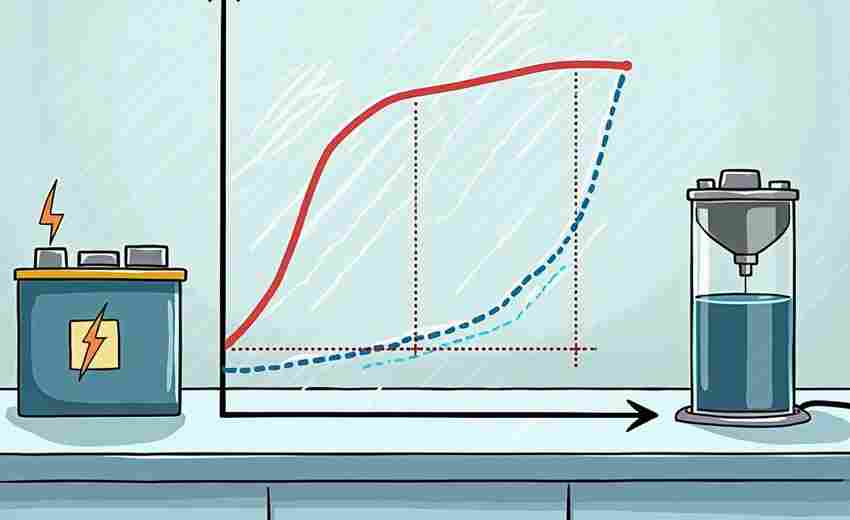

1. 数据驱动决策

位次参考法:根据高考成绩全省排名,结合往年录取位次划定目标院校范围。分数线分析:关注院校专业组的最低分、平均分及招生计划变化。2. 梯度设置“冲稳保”

冲刺志愿(20%):略高于自身位次;稳妥志愿(50%):匹配位次;保底志愿(30%):低于位次以确保录取。3. 平衡学校、专业与城市

高分段考生:优先名校(综合实力强,资源丰富);中低分段考生:优先专业或城市(如一线城市就业机会多)。特殊考虑:若职业规划明确,优先专业;若规划模糊,优先学校层次。4. 规避风险

单科要求:部分专业(如语言类)可能要求外语成绩;身体条件限制:如医学类要求无色盲。四、关键注意事项

1. 信息搜集

查阅高校招生章程,确认选科要求及特殊限制(如单科成绩、体检要求)。利用官方发布的“选考科目要求查询系统”验证专业匹配度。2. 兴趣与能力平衡

兴趣导向:选择与职业规划相关的专业(如喜欢编程可优先计算机类);能力匹配:避免因学科难度导致赋分劣势(如物理成绩弱则谨慎选择物化组合)。3. 动态调整

新高考省份的招生政策可能逐年调整,需关注最新动态。五、实用工具与资源

1. 选科组合对照表:参考各省发布的选科组合与专业对应关系。

2. 志愿辅助系统:如陕西省的“高考志愿辅助系统”提供历年录取数据。

3. 职业测评工具:霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试辅助专业选择。

新高考模式下,科学选择院校与专业需要综合选科优势、专业覆盖率和职业规划,结合数据分析和个性化需求。建议考生提前规划、多方验证,避免盲目追求热门或名校,确保志愿方案既符合个人发展,又具备实际可行性。

推荐文章

一本二本合并后,各省份学历认可度会呈现地域差异吗

2025-04-24如何查阅各专业的招生计划

2024-12-08小提琴适合哪些人学习

2025-01-15如何应对高考分数线差的压力

2025-03-03送给高考(马上要高考了送给孩子们的话)

2023-11-14什么是艺术批评,如何进行

2024-11-20填报志愿时应该注意哪些细节

2025-02-02如何通过身份证和准考证到招生办重置高考密码

2025-05-01高考生如何通过职业性格测试辅助专业选择

2025-05-18法律专业需要具备哪些能力

2025-02-03