一、全球性环境问题的类型及成因

1. 气候变暖

高频考点包括其成因(如化石燃料燃烧、森林砍伐)、影响(海平面上升、极端天气增加)及应对措施(碳减排、国际合作)。国际合作案例如《巴黎协定》《京都议定书》常被引用。

答题要点:需结合自然与人为因素,强调国际合作的必要性,如技术共享(如清洁能源开发)与资金支持(如绿色气候基金)。

2. 臭氧层破坏与酸雨

原因涉及工业排放的氟氯烃和硫氧化物,国际合作案例如《蒙特利尔议定书》常作为典型考题。需掌握国际合作如何通过限制有害物质生产实现环境修复。

3. 生物多样性减少与海洋污染

如过度捕捞、石油泄漏等问题,需分析国际公约(如《生物多样性公约》)及区域合作(如南海环境保护倡议)的作用。

二、国际合作的必要性及实践模式

1. 必要性分析

环境问题的全球性:如跨境污染、公海资源管理需多国协同治理。共同但有区别的责任:发达国家与发展中国家的责任划分(如资金支持与技术转移)是高频考点。2. 合作模式与案例

多边协议:如《巴黎协定》的减排目标设定与执行机制。区域协作:如欧盟碳排放交易体系、东盟应对海洋塑料污染的联合行动。技术合作:如中国与非洲国家在太阳能开发中的合作。三、中国在国际环境合作中的角色

1. 国内行动与国际承诺

中国“双碳”目标(碳达峰、碳中和)与全球气候治理的关联。参与国际环境项目(如“一带一路”绿色投资)。2. 典型案例分析

孟加拉国气候脆弱性与中国技术援助(如防洪设施建设)的结合。中国在COP会议中的提案(如南南气候合作基金)。四、高考命题趋势与答题策略

1. 命题特点

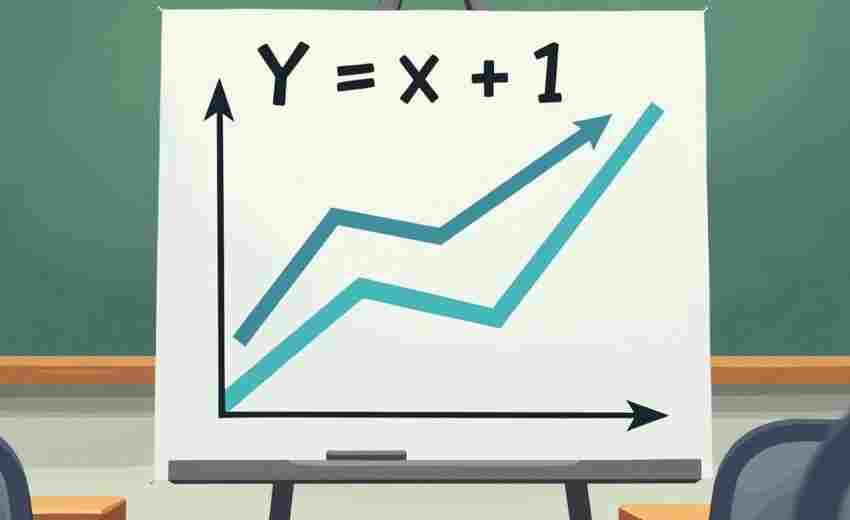

情境化:常以图表(如碳排放趋势图)、案例(如某国际协议签署)为载体,要求分析问题成因与解决路径。综合性:结合地理(区域影响)、政治(国际关系)、历史(环境政策演变)多学科知识。2. 答题技巧

材料分析:从材料中提取关键信息(如数据、政策名称),联系课本知识(如可持续发展原则)。逻辑分层:采用“问题—原因—措施—国际合作”的框架组织答案,突出全球协作的逻辑。术语运用:如“外部性”“环境正义”“绿色壁垒”等术语需准确使用。五、高频错点与备考建议

1. 易错点

混淆环境问题的本地性与全球性(如雾霾与臭氧层破坏的差异)。忽视国际合作的障碍(如主权争议、经济利益冲突)。2. 备考建议

梳理核心概念:如“碳达峰”“生态补偿机制”等,结合真题训练。关注热点:如2025年联合国气候变化大会(COP30)可能涉及的议题。模拟训练:针对材料分析题,练习从“现象描述”到“策略提出”的完整逻辑链。环境问题与国际合作的关联在高考中常以“全球问题+区域案例+国际响应”的模式呈现,需综合运用地理、政治知识,强调逻辑性与术语规范性。备考时应注重案例积累(如《巴黎协定》细节)、答题框架构建及热点追踪。

推荐文章

船舶与海洋工程专业的就业现状

2024-11-10江苏高考英语—江苏高考英语分数构成

2023-12-22新兴产业崛起对高考生专业选择有哪些启示

2025-05-24新政策下专业选科要求变化如何应对

2025-04-08人工智能时代,高考生如何选择相关专业把握机遇

2025-04-26高考志愿填报中,如何评估学校的师资力量

2025-02-04如何结合高考成绩与艺术特长选择设计类专业方向

2025-05-19志愿填报中的提前批是什么

2024-11-04动物医学专业的课程内容是什么

2024-12-15模考成绩不理想,怎样避免陷入自我否定循环

2025-04-12