“理性为骨,诗意为魂”这一表述,体现了理性与诗意的辩证统一,既强调逻辑结构的坚实支撑,又追求情感与灵性的自由表达。这一理念在中西方哲学、文学和艺术中均有深刻体现,以下从不同维度展开分析:

一、哲学维度:理性与诗意的共生

1. 西方哲学的理性传统与诗性超越

在西方哲学中,理性被视为探索真理的核心工具。例如,康德的“先验形式”强调理性对知识的建构作用,但他同时将审美判断视为连接理性与自由的桥梁,认为美是“无目的的合目的性”,即形式与感性的和谐。黑格尔则提出“美是理念的感性显现”,将理性(理念)与诗意(感性显现)统一,艺术成为绝对精神的载体。

后现代主义虽解构了传统形式,但海德格尔提出“诗意地栖居”,将存在主义与诗性结合,认为真理的本质是自由与澄明,需通过诗意语言抵达。

2. 中国哲学的“道器不二”与意象思维

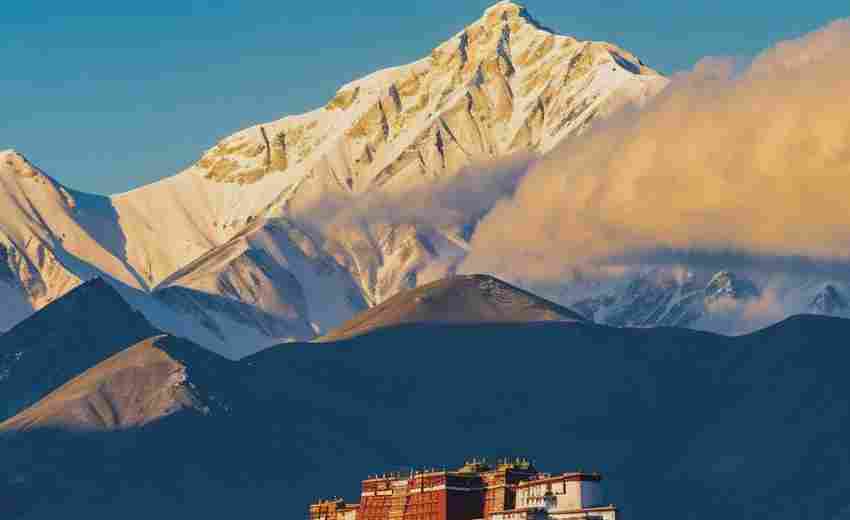

中国哲学强调“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,主张理性(如儒家的“礼”)与诗意(如道家的“自然”)的融合。苏轼的“玉雪为骨冰为魂”以梅花为喻,既体现儒家士大夫的刚正风骨(理性),又蕴含道家超然物外的精神追求(诗意)。《红楼梦》中“以花为骨,以水为魂”的意象体系,则通过落花与流水的辩证,隐喻生命的理性秩序与无常诗意。

二、文学与艺术:结构的理性与情感的流动

1. 古典诗词的格律与意境

苏轼的《再用前韵》以严谨的七言古诗形式(理性之骨),描绘罗浮山梅花的冰清玉洁,却在“酒醒人散山寂寂”中透出世事无常的诗意苍凉。林黛玉的《葬花吟》以五言长诗结构承载对生命易逝的哲思,形式与内容互为表里。

2. 现代艺术的抽象与抒情

霜凝的抽象画以狂草线条为骨,融合西方极简主义与中国水墨意境,通过“线性道性”展现马的奔腾神韵,实现理性构图与诗意表达的统一。唐映枫的歌词(如《儿时》)以童年碎片为叙事骨架,通过“玻璃珠铁盒英雄卡”等意象唤起集体记忆,理性结构下暗涌诗性共鸣。

三、社会与知识生产:秩序的理性与人文的关怀

1. 知识体系的构建与批判

芝加哥大学社会学家阿伯特指出,现代知识生产过度追求“创新”与“卓越”的量化指标,陷入技术理性异化,但真正的智识需回归“致知决定知识”的本源,即理性框架需注入人文关怀的诗意反思。苏轼在贬谪生涯中以医学知识改良农耕工具,同时写下“天香国艳肯相顾”的豁达诗句,正是理性实践与诗意栖居的结合。

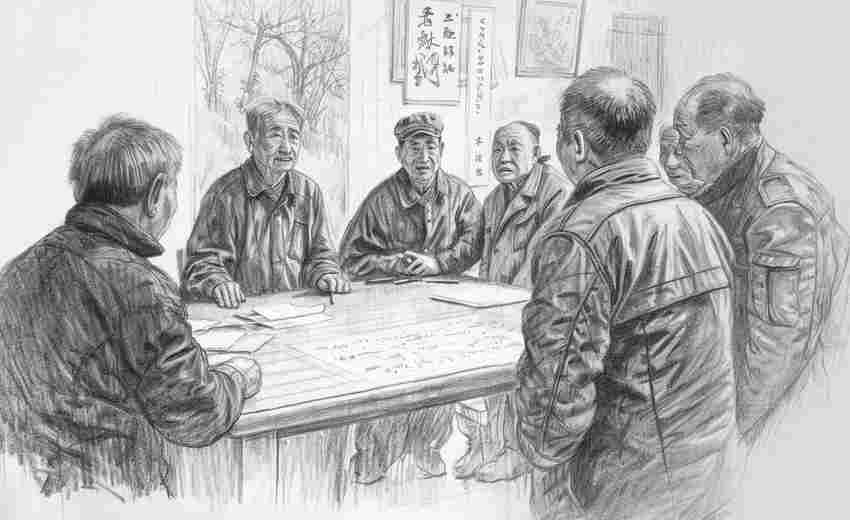

2. 社会治理的刚柔并济

苏轼的廉政理念以“节用廉取”为理性准则,却以“知我酒熟诗清温”的诗意姿态贴近民生,展现了儒者“外王内圣”的平衡。《红楼梦》中大观园的活水系统象征社会秩序的流动理性,而黛玉葬花与湘云醉眠则是对僵化礼教的反叛,二者共同构成封建社会的理性与诗意张力。

四、当代启示:重构理性与诗意的平衡

1. 对抗工具理性异化

当代技术革命虽加速信息传播,但阿伯特批评其为“表面增长”,真正的智识需超越数据堆砌,回归对存在本质的诗意追问。如中国哲学强调“道”的抽象与“器”的具体统一,理性技术需服务于“诗意栖居”的终极目标。

2. 跨学科融合的创造力

霜凝的抽象画与唐映枫的民谣创作表明,艺术创新需以理性技法为根基,以诗性思维为突破。这种“骨与魂”的融合,为人工智能时代的人文科学提供范式:算法逻辑(骨)与情感体验(魂)的结合,或可重塑知识的温度。

“理性为骨,诗意为魂”不仅是一种美学理想,更是人类认知与存在的根本模式。从苏轼的梅花到《红楼梦》的流水,从康德的先验形式到海德格尔的诗意栖居,这一理念跨越时空,揭示理性与诗意互为表里、共塑文明的深层逻辑。在技术理性膨胀的今天,重拾这一辩证智慧,或许是抵御异化、回归人文的关键路径。

推荐文章

现代物流技术如何推动物流管理升级

2025-03-22数学与应用数学专业的主要差异是什么

2025-03-01影视与戏剧专业的学习内容有哪些

2025-02-17高考志愿填报时需要注意哪些政策

2024-11-22高考时间2022年时间表、2022年高考科目顺序时间

2024-01-29工科专业和文科专业的区别有哪些

2024-12-08网络工程师需要哪些技能

2024-12-20高考补课(高考补课有用吗)

2023-08-21环境科学专业的研究方向有哪些

2024-12-18传媒与传播学专业的核心能力是什么

2024-12-25