生物医学工程专业毕业生在科研机构的就业前景整体较为乐观,尤其在技术创新、政策支持和行业需求增长的背景下,其职业发展空间广阔。以下是综合多篇要求的分析与

一、科研机构的主要就业方向与需求

1. 前沿技术研发

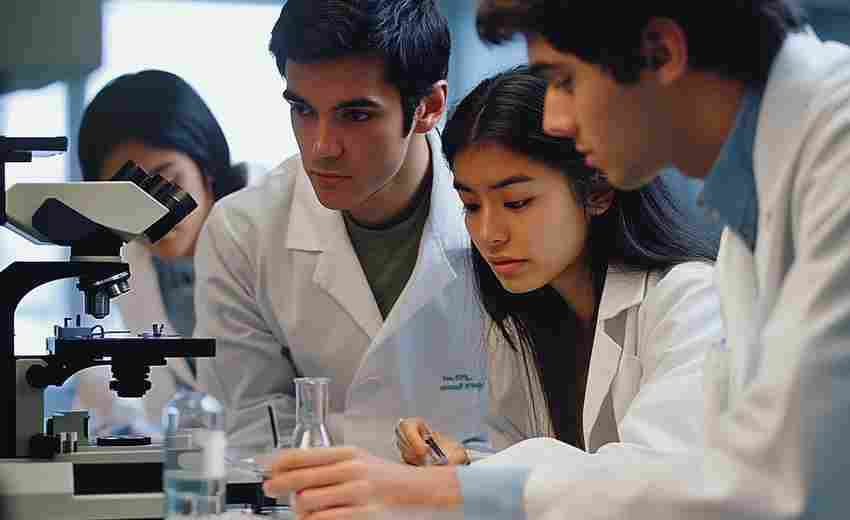

生物医学工程在科研机构中的核心方向包括生物材料、医疗设备、基因编辑、3D生物打印、纳米医学等前沿领域。例如,生物材料工程师可研发组织工程支架或药物载体,医疗影像技术专家则聚焦于新型成像设备的开发。

2. 跨学科研究项目

科研机构注重多学科交叉能力,如结合生物学、医学与工程学解决实际问题。例如,开发可穿戴医疗设备需综合生理学、电子工程和材料科学知识。

3. 政策与资金支持

国家在“健康中国”战略下加大科研投入,设立专项基金支持生物医学工程研究,尤其是在精准医疗、康复工程等领域。与企业的合作项目也为科研人才提供更多机会。

二、就业优势与竞争力

1. 高学历与专业技能需求

2. 实践经验与科研成果

3. 跨学科背景

同时具备工程学思维和医学知识的学生更受青睐,例如能结合临床需求设计医疗机器人或优化生物材料性能。

三、薪资水平与职业发展

1. 薪资待遇

2. 职业晋升路径

3. 继续深造机会

约30%的毕业生选择攻读博士或博士后,以提升学术水平和竞争力。国内外高校(如清华大学、上海交通大学)及研究机构(如中科院)提供优质平台。

四、挑战与应对策略

1. 行业竞争加剧

2. 技术更新速度快

3. 政策与市场波动

五、典型案例与资源

总结

生物医学工程专业毕业生在科研机构的就业前景受益于行业技术革新和政策红利,但需通过高学历、跨学科能力及实践经验提升竞争力。建议结合个人兴趣选择细分领域(如精准医疗、智能设备),并持续关注行业动态与技术前沿。

推荐文章

服从专业调剂在调档录取中的具体政策依据

2025-06-12会计学专业对数学要求高吗高考生关注的学科难度与学习挑战

2025-05-07如何处理志愿填报中的压力

2025-01-23昆明的心理学专业有什么特点

2025-01-27如何判断专业的社会需求

2025-01-23新高考改革中选科赋分规则如何优化评价体系

2025-04-16科普讲座的准备工作有哪些

2025-01-08什么是复数的模与辐角

2024-10-23如何理解统计学在各行业中的应用

2025-01-15各类招生计划有什么不同

2024-11-25